Le Tibet en France : collections, voyages, connaissances et réseaux

Une période « pré-viatique » : Les manuscrits tibétains et la naissance des études tibétaines

L'acquisition des premières collections de manuscrits et l'ouverture de la première chaire d'études tibétaines en France

Avant le XXe siècle l’intérêt en Europe pour le Tibet était d’une importance relativement secondaire et les études tibétaines, dans le domaine savant, remplissaient essentiellement une fonction ancillaire. Un épisode aussi célèbre que fondateur, rapporté par Jean-Pierre Abel-Rémusat en 1820, traduit l’état des connaissances au début du XIXe siècle. En 1723, Pierre le Grand, suite à des pillages en Sibérie, envoie un fragment d’un texte non identifié au bibliothécaire de la Bibliothèque royale, l’abbé Jean-Paul Bignon, qui fait identifier par le père Étienne Fourmont, sur la base d’un vocabulaire latin-tibétain, déposé à la Bibliothèque, ce fragment comme du tibétain. Le texte est traduit en latin et renvoyé en Russie ; la traduction y est critiquée par un savant russe qui transmet le fragment à un lama tangoute dont la traduction mongole est alors publiée en russe et en latin. Jugée incohérente, cette nouvelle traduction est critiquée à son tour par le père Agostino Giorgi qui, sans connaissance du tibétain, la corrige pour la publier dans son célèbre Alphabetum tibetanum.

En 1842, l’épisode est raconté à nouveau par Philippe-Édouard Foucaux. À cette date, Foucaux peut ajouter que c’est en 1832, plus d’un siècle après la requête du tzar, qu’Alexandre Csoma de Körös, souvent considéré comme le « fondateur des études tibétaines » (Jacques Bacot, « Études tibétaines », Bulletin de la Société des études indochinoises, no 26 (4) « Cinquante ans d'orientalisme français », 1951, p. 483-484) rend enfin correctement le texte en anglais d’après l’original de ce fragment du canon bouddhique tibétain, le Kagyur (tib. bka' 'gyur), tout en déplorant que la contribution du lama n’ait pas été mieux servie. Surtout, ce récit des balbutiements de la discipline lui permet de plaider en faveur des études tibétaines, « indispensables à quiconque veut prendre une idée exacte de la religion et des dogmes de Bouddha, encore si peu connus. » Foucaux dresse un portrait avantageux de ce « pays où tous les habitants savent lire » et présente le tibétain comme le « latin des peuples bouddhiques », en franche opposition à la perspective sinocentrique, peu charitable envers les Tibétains, d’Abel-Rémusat et de Stanislas Julien, successeur de ce dernier à l’École des langues orientales et maître de Foucaux.

Le changement s’explique par ce qu’on pourrait appeler le « moment 1842 » des études tibétaines en France. Le 20 novembre 1841, Abel Villemain, le Ministre de l’Instruction publique, relaie au Président des Langues orientales la candidature de Foucaux avec l’appui « d’hommes très versés dans l’étude des langues de l’Orient [qui] pensent que l’enseignement du thibétain aurait beaucoup d’intérêt pour la science, soit en faisant connaître une littérature fort riche et jusqu’ici presque inexplorée, soit en répandant de nouvelles lumières sur l’histoire du bouddhisme » (archives de l’École des langues orientales (INALCO), AN, 62AJ/12). Ainsi, l’année suivante, année où disparaît le pionnier de la tibétologie, Csoma de Körös, est donné par Foucaux à l’école des Langues orientales vivantes le premier cours de tibétain ayant jamais existé en France, en même temps que le chinois et le malais, et avant le japonais et le vietnamien (annamite). Il s’agissait d’un cours libre, « simplement autorisé » (selon l’expression dépitée de Foucaux dans une lettre du 25 octobre 1847 (AN, AJ62/12).

Si l’on comprend ainsi d’autant mieux la démarche rhétorique de Foucaux dans son discours d’ouverture du cours, il faut également rappeler que cette création d’un cours s’articule à d’autres événements récents : par exemple, l’acquisition par l’Institut de France en 1836 de la collection Schilling von Canstatt de manuscrits tibétains récoltés par ce dernier en Bouriatie de 1830 à 1832 et dont le catalogue avait été initialement traduit en français par Ernest de Landresse.

Le même Landresse avait en 1839 dressé le catalogue de vente de la bibliothèque de Julius Klaproth, resté célèbre pour avoir traduit en 1831 la Description du Tubet, soit l’Itinéraire chinois qui servira de guide au père Régis-Evariste Huc lors de sa traversée du Tibet en 1846 avec le père Joseph Gabet.

En 1837, c’est encore la donation Hodgson à Eugène Burnouf déposée à la Bibliothèque royale, dont le fonds tibétain contenait déjà quelques ouvrages offerts à Louis XVI en 1777. De 1839 et de 1841 date enfin la fabrication des poinçons tibétains de l’Imprimerie nationale, supervisée par Landresse et par Foucaux. Foucaux expose lui-même l'état des collections françaises en 1841, mais dans ses rapports au Ministre de l’Instruction publique de 1843 et de 1844, souligne que ces collections sont incomplètes et insuffisantes ; il appelle ainsi de ses vœux « l’acquisition de la bibliothèque immense du bouddhisme » par l’entremise de l’ambassade française en Chine en faveur de la Bibliothèque royale (lettres du 28 octobre 1843 et du 10 janvier 1844, AN, 62AJ/12).

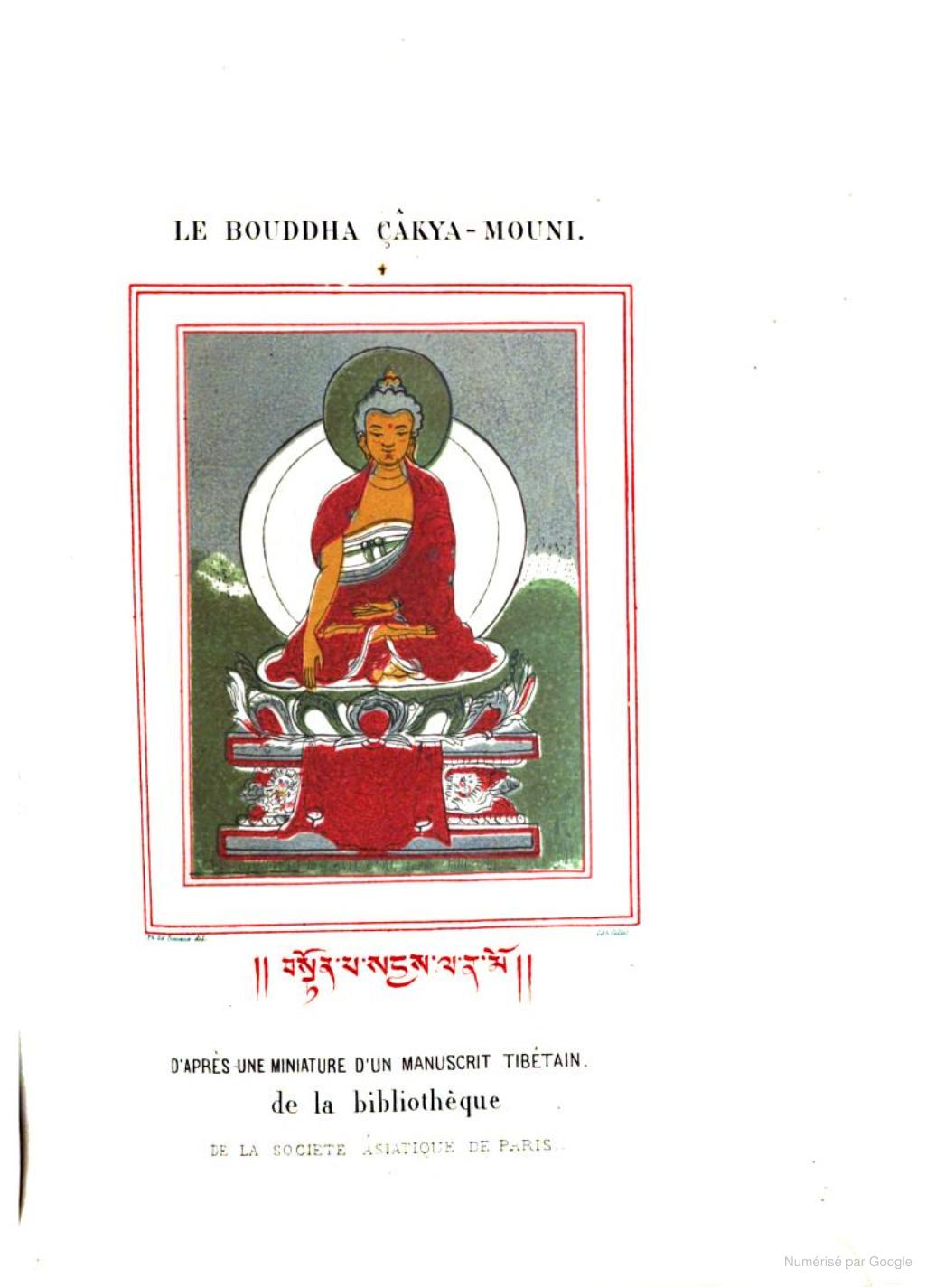

rGya tch'er rol pa

ou développement des jeux [Lalitavistara],

contenant l'histoire du Bouddha Çakya-mouni,

traduit sur la version tibétaine du bKahhgyour,

et revu sur l'original sanscrit (Lalitavistāra)

par Ph. Éd. Foucaux. Partie 1: texte tibétain,

Paris, Imprimerie Royale, 1847

Du bouddhisme indien au Tibet

Au XIXe siècle, c’est dans le passage d’un axe sinocentrique à un axe indocentrique que les études tibétaines se voient justifiées : dans un article de la Revue des Deux Mondes de 1847, par exemple, juste après le retour du Tibet des pères Huc et Gabet, Théodore Pavie, élève d’Eugène Burnouf et prédécesseur de Foucaux au Collège de France, prend la défense des études tibétaines, en faveur de Foucaux, par ce qu’elles éclairent l’histoire du bouddhisme indien. Pavie dresse simultanément un portrait plutôt négatif de la culture tibétaine. Léon Feer procédera de manière analogue dans son propre discours d’ouverture en 1864 lorsqu’il succède à Foucaux. Dans son compte rendu en 1863 du livre d’Emil Schlagintweit sur le bouddhisme du Tibet, Foucaux lui-même adoptera un point de vue bien moins optimiste qu’en 1842 en soulignant l’ignorance du peuple et des lamas tibétains dont font état les rapports des frères Schlagintweit.

L’axe indocentrique des études tibétaines s’exprime en particulier dans les contenus des cours de Foucaux et de Feer. Par exemple, lors de l’unique cours de tibétain officiellement donné au Collège de France, un siècle avant la création de l’Institut des études tibétaines par Rolf Stein en 1971, Feer fait porter l’un des sujets du cours sur le Sūtra en quarante-deux articles, dont il venait d’assurer l’édition d’après un manuscrit en chinois, tibétain et mongol, rapporté par le père Huc et procuré par le père Gabet à Foucaux qui le transmet à Feer. L’anecdote témoigne assez des aléas circonstanciels qui gouvernèrent longtemps le cours des études tibétaines en France durant une période caractérisée par une forte instabilité des connaissances et, partant, des représentations. En outre, si l’histoire des études tibétaines françaises a d’abord été tributaire de relations et d’échanges internationaux essentiellement avec la Russie, qui a joué un rôle pionnier dans l’histoire de l’acquisition de collections tibétaines en Europe (lire Alexander Zorin, Badma Menyaev, Hartmut Walravens, « G. S. Bayer and Gabriel the Mongol: Some of the Earliest Documents on Tibetan and Mongolian », Studies in Europe, Journal of the International College for Postgraduate Buddhist Studies, vol. XXVI, 2022, p. 99-163), et avec l’Empire britannique, on assiste avec le père Huc au premier signe d’une collecte française de manuscrits et objets tibétains.

Deux décennies après Feer qui travaille dès 1872 comme bibliothécaire au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale, Léon de Rosny, le pionnier des études japonaises, dispense irrégulièrement à la Ve section de l’École pratique des hautes études des éléments de tibétain dans le cadre de la conférence « Religions et civilisations de l’Extrême-Orient et de l’Amérique indienne ». Alexandra David-Neel a été l’élève de Rosny en 1892 et en 1893, tandis qu’elle suit parallèlement les derniers cours de Foucaux au Collège de France. A partir de 1905, le tibétain réapparaît à l’EPHE, cette fois à la IVe section dans la conférence de sanskrit de Sylvain Lévi qui en fait progressivement le second volet de son enseignement. En se rappelant à ce sujet la ventriloquie qui caractérisait le rapport de son maître au tibétain, Jacques Bacot souligne combien l’axe indocentrique était alors dominant : « Rien n’était curieux comme d’entendre Sylvain Lévi lire à mi-voix un texte canonique tibétain. Il le lisait en sanskrit, recomposant à mesure les synthèses sanskrites sur le matériel analytique et syllabique du tibétain » (Jacques Bacot, « Études tibétaines », art. cit. p. 485).

Cependant s’opère à ce moment précis un changement radical dans le regard porté sur le Tibet. Or les acquisitions majeures de manuscrits tibétains seront désormais le fait de voyageurs sinon au Tibet même, du moins dans la tibétosphère : Palmyr Cordier, dont la Bibliothèque nationale acquiert en 1932 la collection de manuscrits réunis entre 1898 et 1902 ; Jacques Bacot, qui légua à sa mort sa bibliothèque tibétaine constituée entre 1907 et 1932 à la Société asiatique de Paris, et bien sûr, Paul Pelliot, dont le fonds tibétain est conservé à la Bibliothèque nationale depuis 1910.

La période des voyages : collections d’objets tibétains, savoirs et représentations

Les collections d'objets en France au début du XXe siècle

En termes de littérature secondaire sur la culture tibétaine, à la fin du XIXe siècle, l’on se basait en France essentiellement sur trois publications de savants et voyageurs étrangers : la traduction française de 1881 de l’ouvrage cité précédemment d’Emil Schlagintweit, l’incontournable Lamaism de Laurence Austine Waddell et enfin l’ouvrage d’Albert Grünwedel, publié simultanément en allemand et en français en 1900. Cette dernière publication présente la particularité de s’appuyer sur une collection d’objets tibétains, celle du prince russe Esper Oukhtomski, partiellement visible à l'Exposition universelle de 1900. Tandis qu'elle témoigne encore une fois d’une période « pré-viatique » des études tibétaines en France, où voyages et études savantes sont dissociés, cette dernière publication fait apparaît un lien sans précédent entre collections d’objets et études savantes.

En France, il faut ici évoquer la célèbre vente à l’hôtel Drouot en novembre 1904 de la mystérieuse « collection G… », rassemblant des objets vraisemblablement acquis à Pékin, à une période particulièrement troublée de l’histoire du Tibet, puisque c’est cette année-là qu’un corps expéditionnaire britannique parvient manu militari jusqu’à Lhassa (lire dans cette perspective Clare Harris, The Museum on the Roof of the World : Art, Politics, and the Representation of Tibet, Chicago, Chicago UP, 2012). Les experts de la vente sont Samuel Bing et Arthur Bloche. Le catalogue de vente, portant pour titre Œuvres d’art et de haute curiosité du Tibet : bronzes, peintures, sculptures, art et religion bouddhiste et taoïste formant la première partie de la Collection G… est rédigé, lui, par Émile Deshayes et, pour les œuvres tibétaines, par Joseph Deniker, du Muséum, connu pour une série de publications sur la géographie du Tibet et pour avoir, par sa maîtrise du russe, servi d’intermédiaire entre représentants officiels tibétains et français, notamment lors de la venue d’Agvan Dorjiev à Paris en 1898, visite rendue célèbre par la célébration d’un rituel bouddhique tibétain au musée Guimet. Toutefois, comme le soulignera bien plus tard Rolf Stein, il faut surtout ici retenir les « identifications fantaisistes de J. Deniker » (Rolf A. Stein, « Peintures tibétaines de la vie de Gésar », Arts Asiatiques, vol. 5, no. 4, 1958, p. 243–71) : ainsi, par exemple, « faussement identifiées, elles [les peintures de Gésar] ont passé inaperçues » alors même qu’elles se trouvaient à Paris.

Voyages collections et connaissances : le virage tibétocentrique

De fait, un lien véritable entre collection d’objets et études savantes n’apparaît qu’avec la première exposition d’objets tibétains qui fera date : celle de Jacques Bacot et de Paul et Lotus Péralté au musée Guimet en 1908, catalogué par Joseph Hackin. Bacot raconte comment il découvre des collection d’objets tibétains séquestrées par des soldats chinois aux confins du Tibet oriental lors de ses deux voyages au Tibet en 1906 et 1909. Ainsi en 1909, dans un monastère de Conkaling (Daocheng), il décrit des paniers débordant d’objets et observe : « Les plus belles collections lamaïques d’Europe sont moins riches qu’un seul de ces paniers » (Jacques Bacot, Le Tibet révolté, 1912, p. 129). Ses voyages ultérieurs au Sikkim seront également une source importante d’objets et manuscrits tibétains nouveaux (lettre de Kalimpong 29 avril 1932). Du point de vue plus resserré des études tibétaines, on voit au début du XXe siècle, avec Jacques Bacot, comment la tibétologie moderne prend un tournant tibétocentrique. Bacot doit essentiellement au voyage sa « vocation » et sa carrière : en cela, sa trajectoire est exemplaire mais non forcément représentative : avant de voyager, Joseph Hackin et Paul Pelliot, par exemple, pour citer deux personnalités exactement contemporaines, sont étudiants assidus à l’EPHE et parallèlement, pour Pelliot, à l’école des Langues orientales, où il étudie le chinois dès 1895. Bacot, à ses retours de voyage et avant d’être le premier chargé de cours, bénévole, de tibétain, dans le cadre de la conférence de sanskrit de Sylvain Lévi, officiellement dès 1919 mais officieusement dès 1911, il ne suit qu’assez épisodiquement le cours de Lévi : la majeure partie de son apprentissage s’est faite sur le terrain et, en France, dans ses échanges avec Adjroup Gumbo, le Tibétain qui l’a accompagné entre ses deux voyages et qui a aidé Hackin à établir le catalogue de l’exposition de 1908. En 1925, le lama Aphur Albert Yongden donnera un nouveau souffle à l’image d’un Tibétain en France par ses œuvres propres et par ses collaborations avec sa mère adoptive, Alexandra David-Neel.

Ce virage tibétocentrique des études tibétaines par Jacques Bacot ne doit pourtant pas faire négliger les autres collections tibétaines qui existaient antérieurement ou parallèlement. On sait notamment que des objets tibétains étaient visibles au musée Guimet dès avant le retour du Tibet d’Henri d’Orléans en 1890 et il est probable que les « bronzes bouddhiques » prêtés par Philippe-Édouard Foucaux lors de l’Exposition universelle de 1889 aient été d’origine tibétaine. Bien que moins visibles aujourd’hui, nombre des premières collections sont portées au jour par la base de données « Collectionneurs, collecteurs et marchands d’art asiatique en France » et contribuent à contester en partie l’idée d’une période pré-viatique héritée de l’approche philologique décrite dans la première partie de ce billet. En effet, l’histoire de l’acquisition des manuscrits tibétains en France est relativement bien balisée. Il manque certes une synthèse raisonnée, mais quelques outils précieux sur la documentation sur le Tibet en France existent et le travail d’inventaire représente encore un défi monumental, mais des travaux successifs d’inventaire ont régulièrement permis de préciser l’état des fonds. En revanche, en ce qui concerne les collections d’objets tibétains, on dispose généralement de catalogues dispersés, essentiellement liés à des institutions publiques, la question de l’état des collections en France et celle de l’histoire des acquisitions ne bénéficiant pas encore d’une approche ciblée. L’intérêt du présent programme consiste bien, sans prétendre à l’exhaustivité et malgré certaines limites techniques, non seulement à visibiliser acteurs et collections plus ou moins invisibles, mais aussi à percevoir des dynamiques spatio-temporelles, à saisir les rapports entre les différents acteurs sous l’angle des collections et à en mesurer les retentissements culturels. Dans l’espoir d’ouvrir la voie à des études futures, plusieurs outils de visualisation, générés sur la base des notices du corpus, ont été développés dans le cadre du corpus « Tibet ».

Visibiliser l'état des collections

En lien avec la question de l’état des collections, la carte suivante permet de localiser les collections tibétaines, privées et publiques, recensées dans le programme. Si, sans surprise, la majeure partie se concentre à Paris, la carte permet en particulier de donner leur visibilité à des collections hébergées dans des musées ou dans des fonds privés en province, avec pour centres Lyon, Bordeaux, Toulouse et Marseille, ce en partie pour des raisons historiques puisque certains fonds asiatiques du musée du Trocadéro et du musée Guimet ont été déposés dans des musées de province, comme le musée d’ethnographie de l’université de Bordeaux ou le musée Georges Labit à Toulouse.

Lieux de conservation des collections tibétaines

En termes de temporalité, la frise chronologique ci-dessous, comprenant les personnalités du corpus entretenant un lien direct ou indirect avec le Tibet et enregistrées par date de naissance, fait apparaître clairement des phénomènes de densité : effet de corpus et données non renseignées réservés, le Tibet émerge tardivement dans la période représentée dans le programme et devient véritablement important pour la génération de 1860, véritable agent de la « fabrique » du Tibet, avant de retomber presque complètement après la génération de 1890. Pour la période pré-viatique, outre les personnalités de l’histoire des études tibétaines déjà mentionnées, quelques noms inattendus apparaissent, nous renseignant directement sur la présence précoce et isolée d’objets tibétains dans des collections d’art asiatique : c’est le cas de Chrétien Louis Joseph de Guignes dont le cabinet chinois contient un objet de toilette d’origine tibétaine. Le cas de Charles de Montigny, consul de France à Shanghai, est particulièrement frappant puisque son nom est attaché aux premiers « objets » vivants ramenés du Tibet, en 1854, soit douze yacks ou « bœuf à queue de cheval » dont la presse a retracé les aventures. Plus tard, plusieurs noms remarquables prolongent cette histoire des objets tibétains considérés comme « curiosités » dans les collections privées de collectionneurs et marchands n’entretenant aucun lien direct avec le Tibet par leurs voyages ou leurs activités : c’est le cas de Hugo Cahen d’Anvers (un bronze du XVIIIe siècle), de Gérard Piogey (une statue), d’Antoine de la Narde (trois bronzes), des Wannieck (une statue du XVIIe siècle), d’Albert Bourée (une série de bronzes), de Maurice Pierrat, d’Hippolyte Fauverges de French (des émaux cloisonnés et des objets rituels), de Florine Langweil (une peinture du Ladakh), de Nicolas Zarifi (des peintures et objets sino-tibétains du XIXe siècle) et même de Pierre Loti (un bronze du XVIIe siècle) ! Des collections plus significatives reviennent à Louis Finot et Victor Goloubew qui eux non plus n’ont pas voyagé au Tibet.

Cartographier les voyages, localiser la provenance des collections

La majeure partie des personnalités concentrées sur la période fin de siècle témoignent des liens directs qui s’établissent alors entre voyages et collections (objets et manuscrits confondus). La carte interactive ci-dessous permet de visualiser les voyages effectués au Tibet même ou dans les marges tibétophones du Tibet (ou « tibétosphère »), débordant au nord sur l’Asie centrale, à l’ouest sur le Ladakh, au sud sur les contreforts himalayens et à l’est sur l’Asie du Sud-Est et la Chine occidentale. Y sont également visibles les voyages que ces mêmes personnalités ont effectué ailleurs en Asie ou sur d’autres continents, ce pour autant que ces autres destinations aient été renseignées dans la base de données. L’outil de visualisation permet d’accéder directement aux notices dans lesquelles sont renseignés voyages et collections. Pour des raisons essentiellement politiques, le Tibet a historiquement été très peu souvent traversé par des voyageurs européens et a été principalement connu par son pourtour. La carte témoigne de cette situation : en montrant la présence non négligeable de voyageurs français dans cette zone pour la période concernée et en permettant de localiser ces voyages aisément, elle vient consolider l’idée d’une « culture de l’exploration du Tibet » (lire Samuel Thévoz, Un horizon infini : explorateurs et voyageurs français au Tibet (1846-1912), Paris : PUPS, 2010). Ce toutes proportions gardées, toutefois, puisque le corpus « Tibet » est portion congrue dans le massif de personnalités pris en charge par le programme. Cette première vague du Tibet en France et en Europe (la seconde sera la conséquence de la diaspora tibétaine dans les années 1960 puis de l’ouverture du Tibet au tourisme dans les années 1980) se greffe ainsi de manière marginale sur l’histoire des courants dominants des « chinoiseries » et du « japonisme », tout en s’adossant aux recherches sur le bouddhisme indien et à la naissance, à la fin du XIXe siècle, du néo-bouddhisme (voir par exemple les notices de Jacques Tasset ou d’Alexandra David-Neel). À l’inverse des collections chinoises et japonaises et à l’exception de la « Collection G... » déjà évoquée, du moins en l’état de nos connaissances actuelles, la collecte d’objets tibétains exclut en apparence la problématique du marché de l’art puisqu’on ne compte aucun collecteur et de très rares marchands. La présence de thangka tibétains dans la collection de Florine Langweil, relevée par Elizabeth Emery, pourrait cependant témoigner des répercussions du marché. Une étude plus poussée porterait pourtant à comparer le marché français à l’aune notamment du marché britannique qui vit l’art tibétain prendre des proportions sans précédent à partir de 1904 et à comprendre l’essor des collections tibétaines en France au début du XXe siècle comme une réponse à ce changement historique d’envergure globale.

Cartographie des voyages

Voyageurs, collectionneurs et intermédiaires en réseau

Le corpus « Tibet » n’opère pas moins comme révélateur de la dynamique des collections d’art asiatique en France par l’étroit rapport de son développement avec la période d’ensemble et par les liens qui se tissent avec des réseaux orientalistes plus larges. Aussi le graphique sous forme de constellation ci-dessous est-il sans doute l’outil le plus riche aujourd’hui à notre disposition : il permet de voir d’un seul coup d’œil l’extraordinaire pluralité de profils du corpus « Tibet ».

Réseaux des collectionneurs d'art tibétain

Sont reportées ici, parfois sur la base d’une notice minimale, les personnalités qui ont voyagé au Tibet (en orange), qu’ils aient ramené des collections (comme Henri d’Orléans, Fernand Grenard (pour Jules-Léon Dutreuil de Rhins), Jacques Bacot, Henri d’Ollone, Charles-Eude Bonin ou Alexandra David-Neel) ou ne soient pas associés à des collections avérées (comme Jacques de Lesdains, Gaston Perronne, Pierre Bons d’Anty, Georges Grillières ou Émile Roux). Ainsi deviennent aisément accessibles des noms que l’histoire a retenus ou non, mais dont la présence ici témoigne du rôle actif dans la « fabrique du Tibet » et dont certaines notices renseignent les trajectoires et collections jusqu’ici mal connues, comme Nicolas Notovitch ou Elvezia Gazzotti.

Mais l’intérêt premier du graphique consiste à superposer aux voyageurs d’autres profils dominants et de montrer les rapports et réseaux croisés : ainsi sont également visibles les collectionneurs – lesquels peuvent être des voyageurs n’ayant pas voyagé au Tibet mais possédant des objets tibétains, comme Paul Pelliot, Louis Finot ou Victor Goloubew – (en bleu), les rares marchands (en violet), deux figures de voyageurs et intermédiaires tibétains (en jaune) et enfin les figures intermédiaires ayant joué un rôle significatif en rapport avec le Tibet dans les réseaux de sociabilité savante ou mondaine de l’époque et dans la diffusion des connaissances (en vert). Cette dernière catégorie comprend notamment des voyageurs en Asie qui n’ont pas voyagé au Tibet (comme Édouard Chavannes ou Victor Segalen) et des savants actifs dans les milieux scientifiques métropolitains (comme Léon de Rosny ou Léon Feer).

Le diagramme dispose les personnalités selon un principe centripète lorsque le réseau connu d’une personnalité est dense et selon un principe centrifuge lorsque la personnalité paraît isolée au sein du corpus « Tibet ». L’on retrouve ainsi en marge de la constellation principalement les collectionneurs isolés nommés plus haut. En contrepartie apparaissent proches du centre des personnalités comme Sylvain Lévi ou Alexandra David-Neel. Certainement, Jacques Bacot apparaît comme la personnalité de voyageur la plus importante dans cette perspective, ce qu’expliquent les quelques lignes ci-dessus consacrées à ce voyageur au cœur du renouvellement du champ des études tibétaines. D’autres personnalités méritent un commentaire pour leur fonction au sein du réseau « Tibet » et pour les liens plus ou moins insoupçonnés qu’ils permettent de faire apparaître : Gabriel Bonvalot, par exemple, n’a pas seulement été l’explorateur acclamé par le public (voir la notice d’Henri d’Orléans) que l’on connaît encore aujourd’hui, mais cette figure populaire a également joué le rôle d’expert pour l’acquisition de l’une des premières collections tibétaines d’importance en France avant le XXe siècle, celle de Nicolas Notovitch. Encore, Jacques Tasset, japanologue et sinologue aujourd’hui oublié de l’entourage de Léon de Rosny a été un maillon indispensable dans la trajectoire d’une personnalité dont l’histoire a plus clairement retenu le nom, Alexandra David-Neel.

De manière tout à fait nette, la personnalité que le diagramme fait le plus ressortir est le sinologue Henri Cordier qui, par ses activités au sein de multiples sociétés savantes parisiennes, de géographie et d’orientalisme, et ce sur la longue durée, a été en rapport direct et épistolaire avec de nombreux voyageurs et publie leurs dépêches et rapports alors que ceux-ci se trouvent encore sur le terrain. Comme en témoigne sa riche correspondance passive (BIF, Ms. 5441-5486), cette figure de coordinateur synthétise les données des voyages autant qu’il assure une dynamique sociale, maintient le lien entre les voyageurs et les débats académiques, entre les collections et les musées, entre les confins de l’Asie et la presse parisienne. À son retour de son second voyage au Tibet, devenu chevalier de la Légion d’honneur le 14 mars 1896, c’est à Cordier que, le 25 avril 1896, Henri d’Orléans partage son idée de créer un réseau d’« Asiatiques » français. Dès le 2 mai 1896, les « déjeuners asiatiques », souvent animés de conférences, ont lieu à intervalle régulier sur presque deux décennies dans le but d’assurer des échanges sur des questions politiques, commerciales, coloniales et scientifiques entre personnalités ayant voyagé ou vécu en Asie. Ainsi l’on y retrouve autour d’Henri Cordier non seulement Henri d’Orléans, Gabriel Bonvalot, Emile Roux, Pierre Lefèvre-Pontalis, mais aussi de nombreuses figures des études asiatiques comme Édouard Chavannes et de l’exploration du Tibet comme Henri d’Ollone, Pierre Gabriel Edmond Grellet des Prades de Fleurelle, Jacques Bacot ou Aimé-François Legendre.

Conclusion

En documentant la relation entre voyages, collections et savoirs, on comprend ainsi mieux la dynamique de la naissance des connaissances sur le Tibet et l’impact culturel de cette « fabrique du Tibet » sous de multiples rapports, comme le montrent les quelques exemples ci-dessus. Pour prendre un dernier exemple, Victor Segalen, une personnalité importante dans le cadre du programme, figure ici pour ses relations avec d’autres savants et voyageurs, mais aussi parce qu’il a cherché à se rendre au Tibet sans y parvenir et parce qu’il a, en lieu et place, composé un poème inachevé nommé précisément « Thibet ». L’analyse de ses brouillons laisse clairement percevoir ses lectures sur le Tibet, mais aussi son contact direct avec Jacques Bacot et Gustave-Charles Toussaint, dont il recueillait les récits oraux. Mais ces deux voyageurs-tibétologues lui donnaient également accès à leurs collections de manuscrits et d’objets. L’on pourrait montrer combien la dimension visuelle était aussi importante que les savoirs livresques et ce faisant mesurer l’impact des objets tibétains à cette période (Samuel Thévoz, « ‘Ce vagabond érémitique, Sorcier des hauts pics embéguinés’ : Thibet, autoportrait du poëte en Padmasambhava », article à paraître dans Victor Segalen : la connaissance de l’Est, au printemps 2023). Il n’en faut pas plus pour souligner l’apport important des collections tibétaines à la fabrique du Tibet dans l’imaginaire collectif. Ce sont là quelques-uns des multiples bénéfices du programme de l'INHA pour penser l'histoire des collections thibétaines en rapport : en rapport à l'histoire culturelle plus large et en rapport à l'histoire des collections provenant d'autres zones d'Asie dont on possède désormais et pour la première fois une cartographie précise et raisonnée. Apparaissent du même coup les ramifications denses qui font communiquer ce corpus avec les autres problématiques soulevées par le programme.

Notices liées

Personne / personne

Personne / personne

Personne / personne

Personne / personne

Personne / personne

Personne / personne