Goncourt, Edmond de

43 rue Saint Georges (actuel 9e)

53 boulevard de Montmorency

Écrivain, auteur de romans, de pièces de théâtre, de récits historiques et de critique littéraire, en collaboration avec son frère Jules puis, après la mort de celui-ci (1870), seul

Pour une biographie détaillée des deux frères, il convient de se reporter à l’étude de Dominique Pety sur le site du Dictionnaire critique des historiens de l’art de l’INHA. Romanciers naturalistes, historiens de l’art du XVIIIe siècle, dont ils furent grands amateurs, ils s’intéressent aussi aux arts de la Chine et du Japon, progressivement disponibles à Paris dès le Second Empire. C’est ce second aspect qui va être ici étudié.

Ils se prétendent pionniers dans ce domaine, à un moment où les objets chinois apparaissent en grand nombre sur le marché parisien, notamment après le sac du Palais d’été en octobre 1860, tandis que l’ouverture du commerce avec le Japon par le traité signé à Edo en octobre 1858, aboutit à la présence, à partir de 1862, de livres, d’estampes et d’objets japonais chez les marchands jusque-là spécialisés en chinoiseries.

C’est ainsi qu’en 1884, dans la préface de Chérie, Edmond de Goncourt rapporte des propos de son frère au sujet de leur premier roman En 18..., où sont décrits sur une cheminée deux bronzes orientaux qui, en fait, sont associés à un nom tonkinois. Il prétend aussi avoir acquis en 1852 un album de Kunisada et Hiroshige II (dont il ignore les noms), illustrant les miracles de la déesse Kannon, longuement décrit en 1881 dans La Maison d’un artiste, mais qui date de 1859 (édition Lacambre, 2018, fig. 27 à 34).

Le Journal apporte quelques renseignements sur les débuts de la collection des deux frères. À la date du 8 juin 1861 est signalée l’acquisition à La Porte chinoise, un magasin de thé installé depuis la Restauration au 36 rue Vivienne, de « dessins japonais » dont est vanté « l’art prodigieux ». Quelques mois plus tard, ils se rendent à Leyde, dont le musée est riche en souvenirs du Japon, rapportés par ceux qui ont séjourné à Deshima dans le port de Nagasaki.

En octobre 1863, l’acquisition d’estampes érotiques japonaises nous renseigne sur le développement rapide des importations, y compris de ces pièces censurées à l’époque en France. Elles sont préférées à l’académisme de l’art grec, un jugement que partage bientôt leur amie, la princesse Mathilde.

Les achats d’albums illustrés se multiplient donc, bien avant l’Exposition universelle de 1867 et son importante section japonaise. En témoigne l’épisode où Coriolis, le héros du roman Manette Salomon, les feuillette, jetés au sol, comme le faisaient les frères Goncourt.

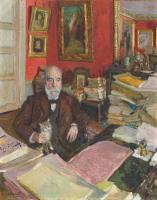

Lorsqu’ils s’installent en 1868 dans la maison du boulevard de Montmorency, ils font l’acquisition pour 2000 francs d’un grand bronze japonais de plus d’un mètre de haut, sans doute importé lors de l’Exposition universelle, qui orne le salon de leur nouvelle demeure. Il apparait dans le portrait d’Edmond de Goncourt, peint en 1888 par Jean-François Raffaëlli, maintenant au musée des beaux-arts de Nancy.

Ils sont déjà familiers de Philippe Burty (1830-1890), grand amateur d’art japonais et, après la mort de Jules en 1870, Edmond vient se réfugier chez Burty dans le centre de Paris, pendant quelques mois en 1871, le quartier d’Auteuil étant menacé par les bombardements.

C’est souvent avec Burty que, dans les années suivantes, il visite les magasins parisiens, aussi bien celui de Mme Desoye 220 rue de Rivoli, spécialisée dans les objets du Japon, que ceux de Bing, ou des Sichel, après le retour de Philippe Sichel du Japon en 1874 avec quatre cent cinquante caisses de curiosités variées ; en 1879, il fréquente aussi la boutique nouvellement ouverte d’Antoine de La Narde.

Article rédigé par Geneviève Lacambre

For a detailed biography of the two brothers, please refer to the study by Dominique Pety on Dictionnaire critique des historiens de l’art, published by the Institut national d'histoire de l'art. They were naturalist novelists, historians of the art of the 18th century, of which they were great aficionados, and were also interested in the arts of China and Japan, which was gradually accessible in Paris starting in the Second Empire. It is this second aspect that will be examined here.

They staked themselves out as pioneers in this field, at a time when Chinese objects began appearing in large numbers on the Parisian market, especially after the sack of the Summer Palace in October 1860, and the opening of trade with Japan through the treaty signed in Edo in October 1858 led to the presence from 1862 of Japanese books, prints, and objects among merchants who until then had specialised in chinoiseries.

Thus in 1884, in the preface to Chérie, Edmond de Goncourt reported his brother's remarks about their first novel En 18..., in which two Oriental bronzes are described on a fireplace, actually associated with a Tonkinese name. He also claims to have acquired an album of Kunisada and Hiroshige II (whose names he did not know) in 1852 that illustrated the miracles of the goddess Kannon, described at length in 1881 in La Maison d'un artiste, but dating from 1859 (édition Lacambre, 2018, Figs. 27 to 34).

The Journal provides some information on the origins of the brothers’ collection. The entry of June 8, 1861, reports the acquisition at La Porte chinoise, a tea shop established since the Restoration at 36 rue Vivienne, of “drawings by the Japanese", whose "prodigious art" was praised. A few months later, they went to Leiden, whose museum had many souvenirs from Japan, brought back by travellers to Deshima in the port of Nagasaki.

Their acquisition of Japanese erotic prints in October 1863 tells us about the rapid development of imports, including these pieces which at the time were censored in France. These were preferred to the academicism of Greek art, a judgment shared by their friend Princess Mathilde.

Purchases of illustrated albums increased, well before the Exposition universelle of 1867 with its large Japanese section. Take for example the scene in Manette Salomon, in which the novel’s hero, Coriolis, leafs through them, as did the Goncourt brothers.

When they moved into their new home on Boulevard de Montmorency in 1868, they acquired a large Japanese bronze for 2,000 francs that was more than a meter high and adorned their living room. The bronze was probably imported during the Exposition universelle. This appears in the portrait of Edmond de Goncourt, painted in 1888 by Jean-François Raffaëlli, now in the Musée des beaux-arts de Nancy.

They were already familiar with Philippe Burty (1830-1890), a great lover of Japanese art. After the death of Jules in 1870, Edmond took refuge with Burty in the centre of Paris for a few months in 1871 since the district of Auteuil was threatened by bombing.

It was often with Burty that, in the following years, he visited the Parisian shops, both that of Mme Desoye at 220 rue de Rivoli, which specialised in objects from Japan, and those of Bing, or the Sichels, after the return of Philippe Sichel of Japan in 1874 with 450 boxes of various curiosities. In 1879, he also visited the newly opened shop of Antoine de La Narde.

Article by Geneviève Lacambre (Translated by Jennifer Donnelly)

[Objets collectionnés] vase en jade.

[Objets collectionnés] robe de femme.

[Objets collectionnés] (période de Youn Tching).

[Objets collectionnés]

[Objets collectionnés] livres et recueils par Kitao Masanobu, Kitagawa Utamaro, Hokusai, Hokkei et divers autres auteurs.

[Objets collectionnés] estampes de Utamaro, Harunobu et Hokusai, estampes anciennes.

[Objets collectionnés] kakemono, pare-feux constitués de fukusa, netsuke, une écritoire de poche, céramiques, laques, gardes de sabre, kosuka, une coupe à saké, boîte à gâteau.

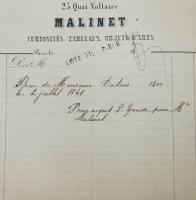

La collection qu’Edmond de Goncourt décrit minutieusement dans La Maison d’un artiste, ouvrage en deux volumes, daté du 26 juin 1880 et paru en 1881, comporte de nombreux objets chinois. Il est client de Malinet, quai Voltaire, où il trouve même quelques porcelaines provenant d’Auguste le Fort (Frédéric-Auguste Ier de Saxe (1670-1697)), le musée de Dresde vendant alors ses doubles.

Ce qu’il a pu accumuler comme objets chinois et japonais dans sa maison d’Auteuil occupe non seulement le cabinet de l’Extrême-Orient, ses murs et ses vitrines, au premier étage, mais aussi l’entrée, l’escalier, où sont accrochés des kakemono et où il place également quelques vases. Les murs du cabinet de toilette sont décorés d’assiettes, notamment en porcelaine chinoise. Dans les pièces consacrées au XVIIIe siècle français, les pare-feux devant les cheminées sont constitués de fukusa encadrés : ce sont des carrés brodés ou imprimés, spécialités de Kyoto, comme en a rapporté en nombre Philippe Sichel.

Lors de l’Exposition universelle de 1878, Goncourt fait connaissance de plusieurs Japonais qui l’aident à déchiffrer les signatures sur ses objets d’art, netsuke ou gardes de sabre, ce qui lui permet de faire preuve d’une érudition rare, vantée par ses contemporains, même s’il ne sait rien de la biographie des artistes. Mais il ne leur demande pas qui sont les auteurs des livres, albums et estampes qu’il possède.

Il ne connait que le nom de Hokusai et il l’associe aux volumes de la Manga et aux trois volumes des Cent vues du mont Fuji. Il le pense mort beaucoup plus tôt que sa réelle date de décès. Le style précis de l’écrivain permet d’attribuer d’autres œuvres à Hokusai ou de reconnaître des pages de Hiroshige, Kuniyoshi ou Kunisada.

Cette description de 1880 montre que ce qui est alors accessible en France sont les productions les plus récentes, au mieux des cinquante dernières années.

Philippe Sichel observe en 1874, comme il le note dans Notes d’un bibeloteur au Japon préfacé par Goncourt en 1883, que l’ère Meiji, bouleversant l’organisation sociale et religieuse du pays, met sur le marché des objets devenus inutiles.

L’Exposition universelle de 1878 fait surtout découvrir la production japonaise la plus récente et Goncourt n’y achète qu’un luxueux vase en jade chinois, qu’il place au centre de la cheminée de son cabinet de l’Extrême-Orient. On le voit dans l’une des photographies de Lochard, prises quelques années plus tard en vue, peut-être, d’une édition illustrée de La maison d’un artiste qui ne vit pas le jour.

C’est le séjour au Japon en 1880-1881 du marchand parisien Siegfried Bing qui permet l’arrivée en France d’estampes des XVIIe et XVIIIe siècles, notamment de Kyonaga ou d’Utamaro, ainsi que la réédition des Trente-six vues du mont Fuji de Hokusai (sans le cachet de censure, disparu depuis peu), une série désormais célèbre mais complètement ignorée à Paris auparavant.

En octobre 1888, Goncourt publie un article dans le no 6 de la revue Le japon artistique, fondée par Bing en mai 1888, où il décrit et reproduit un objet de sa collection : « Une écritoire de poche fabriquée par un des 47 ronin » ; la couverture est illustrée du ronin Otsuka d’après Kuniyoshi (Lacambre G., 2018, p. 30-31, fig. 4 et fig. 5, et p. 126, fig. 35).

Lors de l’Exposition de la gravure japonaise (ou des maîtres japonais, comme l’attestent les deux affiches de Chéret) à l’école des Beaux-Arts, quai Malaquais, organisée par Bing du 25 avril au 22 mai 1890, Goncourt, qui fait partie du comité, n’apparait pas comme prêteur dans le catalogue de la gravure, mais seulement dans un second volume consacré aux livres et recueils : il est le prêteur du no 17 par Kitao Masanobu, des no 133, 134, 135 par Kitakawa Utamaro, des nos 251, 252, 253 par Hokusai, du no 303 par Hokkei, les no 396, 397, 398, correspondant à des recueils dus à divers auteurs.

Goncourt ne cesse d’enrichir sa collection, tant chez Bing ou de La Narde que chez Hayashi. Ce dernier, venu en 1878, est cité pour la première fois dans le Journal en 1883 et s’installe bientôt comme marchand, rue de la Victoire. En lui, Goncourt trouve non seulement un fournisseur d’estampes, souvent anciennes, mais aussi un traducteur et un informateur de la première importance. En effet, il publie, grâce à sa collaboration, les monographies de Outamaro (1891) et de Hokousaï (1896), alors qu’il avait prévu d’en écrire beaucoup plus. Dans la préface de Outamaro (1891), il définit son projet d’étude, sous l’égide de son cher XVIIIe siècle, de « cinq peintres [Outamaro, Hokusai, Harunobu, Gakutei et Hiroshige], de deux laqueurs, d’un ciseleur du fer, d’un sculpteur en bois, d’un sculpteur en ivoire, d’un bronzier, d’un brodeur, d’un potier ».

En 1896, il publie, dans la Gazette des beaux-arts de février et mars, une sorte de complément à La maison d’un artiste, en décrivant les deux pièces du grenier, installées en 1884 au deuxième étage de sa maison pour recevoir, le dimanche, ses amis du monde des lettres et des arts. Divers objets d’art chinois et japonais y sont présentés sur des étagères, tandis qu’aux murs ou au plafond sont accrochés des kakemono et des fukusa ; une robe de femme chinoise recouvre le divan et, dans l’embrasure d’une fenêtre mansardée, se trouvent des estampes de Utamaro (Lacambre G., 2018, fig. 10, 11), de Harunobu (fig. 12) et de Hokusai.

La vente des arts de l’Extrême-Orient de mars 1897

Edmond de Goncourt, sans héritier direct, a prévu dans son testament la dispersion de ses collections : « Ma volonté est que mes dessins, mes estampes, mes bibelots, mes livres, enfin les choses d’art qui ont fait le bonheur de ma vie, n’aient pas la froide tombe d’un musée et le regard bête du passant indifférent, et je demande qu’elles soient toutes éparpillées sous les coups de marteau du commissaire-priseur, et que la jouissance que m’a procurée l’acquisition de chacune d’elles, soit redonnée, pour chacune d’elles, à un héritier de mes goûts ».

Ainsi est rappelée la volonté de l’écrivain au début du catalogue de la vente de la Collection des Goncourt. Arts de l’Extrême-Orient qui a lieu à l’Hôtel Drouot à Paris, du 8 au 13 mars 1897. Le commissaire-priseur est Me G. Duchesne, l’expert S. Bing (à savoir le marchand Siegfried Bing, dont Edmond de Goncourt a été un fidèle client, même si une polémique à propos de Hokusai a éclaté entre eux après 1890, Bing voulant lui aussi rédiger une biographie de Hokusai).

Le nombre total de lots est de 1637, dont, de 1575 à la fin, des livres européens sur l’Extrême-Orient, soit 1574 lots d’objets d’art, livres et estampes de la Chine et du Japon.

Si certaines citations tirées de La Maison d’un artiste publiées dans ce catalogue permettent de savoir que l’objet décrit était présent chez Goncourt en 1880, il n’y a pratiquement pas de mentions de l’origine des pièces. Pour le no 258 (Boîte à gâteaux carrée en poterie de Kioto, de 0 m 79) et le no 690 (un bronze représentant un petit coq à longue queue), la collection de Philippe Burty est mentionnée. Mais deux objets qui ont donné matière à des eaux-fortes de Félix Buhot, publiées dans le recueil Japonisme en 1883, ne portent pas cette même indication de provenance (Burty). Parmi les porcelaines de la Chine (période de Youn Tching [1723 à 1736]), le no 63, « Grand flacon à thé de forme carrée », maintenant au musée des Arts asiatiques-Guimet dans la collection Grandidier [inv. G4257], pour lequel une épreuve porte le nom de Burty, finalement supprimé en 1883, et le no 678, un petit bronze japonais : « Brûle-parfum de bronze représentant un jeune seigneur chevauchant un mulet caparaçonné », sans mention de propriétaire.

Pour le no 686, un brûle-parfum en bronze japonais, la collection du duc de Morny est citée. Celle-ci a été vendue à Paris, après son décès, en mai 1865 : on ne trouve pas le nom des Goncourt parmi les acheteurs, mais le marchand Malinet, dont les Goncourt étaient clients, a acheté de nombreux lots.

Des acheteurs de l’Europe entière sont présents à la vente des arts de l’Extrême-Orient en 1897.

Principal acheteur, Bing obtient deux cent trois lots, dont quelques-uns sont immédiatement rachetés (no 291, no 424, no 852) par Justus Brinckmann (1843-1915) qui acquiert directement quarante-huit lots. Brinckmann a été un des collaborateurs de la revue Le Japon artistique éditée par Bing entre mai 1888 et avril 1891, en supervisant sa version allemande ; il est surtout le directeur du Museum für Kunst und Gewerbe de Hambourg, qui conserve toujours ses nombreuses acquisitions provenant de la collection Goncourt, surtout des objets d’art, mais aussi quelques estampes. Il acquiert aussi divers livres sur le Japon, aussi bien celui du père Charlevoix de 1736 (no 1597) que ceux d’Émile Guimet (no 1632).

Georges Hugo, peintre et petit-fils du poète, achète cent-soixante-seize lots, mais sa collection est dispersée avant sa mort en 1925. On retrouve bientôt quelques pièces dans la vente Raymond Huet des 14-16 mai 1928.

Viennent ensuite le marchand anglais Arthur Lasenby Liberty (1843-1917), avec soixante-dix-sept lots, et le bijoutier parisien et collectionneur fanatique Henri Vever (1854-1942), avec soixante et onze lots.

Raoul Duseigneur (1845-1916), collectionneur qui enrichit le musée des Arts décoratifs, obtient plus de cinquante lots.

Parmi les marchands, outre Bing, se sont portés acquéreurs de quelques lots Hayashi Tadamasa, Mme Florine Langweil ou encore Laurent Héliot, 62 rue de Clichy, qui achète trente-six lots, notamment pour Grandidier, donateur de la collection de céramiques chinoises du musée du Louvre (maintenant au musée des Arts asiatiques-Guimet). Ainsi, parmi les treize porcelaines chinoises provenant de la vente Goncourt et données immédiatement par Ernest Grandidier (1833-1912), sont déjà présents dans La Maison d’un artiste en 1880 au moins un plat à la mésange et un flacon carré à thé chinois, décoré d’oiseaux sur des branches (inv. G 4357), reproduit dans le catalogue de vente (le seul qui soit décrit dans La maison d’un artiste). Ce flacon (no 63, acquis 700 francs par Heliot) qui a fait l’objet d’une eau-forte de Félix Buhot, provient de Philippe Burty. Cet album de dix eaux-fortes, Japonisme, est présent sous le no 1586 de la vente Goncourt, avec ce commentaire précieux : « Reproduction d’objets ayant appartenu pour la plupart aux collections de Ph. Burty et d’Edmond de Goncourt ».

Citons encore le peintre paysagiste Georg Oeder (1846-1931), grand collectionneur de Düsseldorf (Delank, 1996, p. 79-92), qui achète plusieurs céramiques japonaises à la vente Goncourt, ou encore Larkin, de Londres, qui obtient trente-quatre lots.

Quant au collectionneur Charles Cartier-Bresson, il achète trente et un lots, dont une partie se trouve au musée des beaux-arts de Nancy.

Woldemar von Seidlitz (1850-1922), qui connait les publications de Goncourt et les collections françaises d’estampes japonaises, comme le montrent les illustrations d’un ouvrage paru en 1897, travaille au musée de Dresde entre 1885 et 1916, pour lequel il achète à la vente Goncourt cinq lots d’estampes japonaises anciennes et trois porcelaines chinoises.

L’industriel lorrain Charles Cartier Bresson, dont une partie de la collection, léguée par sa veuve en 1936, se trouve au musée des beaux-arts de Nancy, se porte acquéreur de trente et un lots. Sont ainsi conservés dans ce musée, le no 605, un nécessaire à fumer en cuir (Un goût d’Extrême-Orient, no 60, repr.), le no 630, une écritoire portative en cuivre (Un goût d‘Extrême-Orient, 2011, no 58, repr.), le no 845, une garde de sabre signée de Kawaji Tomotomi (1692-1754) (Un goût d’Extrême-Orient, 2011, no 40, repr). Le no 488, une boîte en laque à cinq lobes (L’Or du Japon, 2010, no 166, repr. : Un goût d’Extrême-Orient, 2011, p. 27, fig. 13-14), a été acquise pour 200 francs le 12 décembre 1899 par Cartier-Bresson chez Fèvre et Deschamps, qui avaient dû se la procurer chez Mme Langweil, dont le nom est inscrit pour cet objet dans le procès-verbal de la vente.

Dans le legs de Raymond Koechlin, en 1931, la Bibliothèque nationale reçoit notamment le Livre de dessins pour artisans. Nouveaux modèles de 1836, par Hokusai (Marquet, 2014, p. 24-25, avec reproduction intégrale), qui avait été acquis à la vente Goncourt (no 1525) par Henri Vever.

Les achats d’autres amateurs se retrouvent parfois dans des ventes publiques postérieures. D’après Jude Talbot, un kosuka (accessoire de sabre), de provenance Goncourt, est acquis par Georges Marteau à la vente Garié des 5-10 mars 1906 (no 1579). C’est Bing qui s’en était porté acquéreur à la vente Goncourt (no 882). Ce petit objet fait partie de son legs en 1916 au musée du Louvre, transféré au musée des arts asiatiques-Guimet (inventaire EO2339, actuellement non localisé). Georges Marteau avait également proposé de léguer un riche petit cabinet en laque du Japon, qu’il avait acquis sous le no 206 de la vente posthume de Paul Brenot des 5-10 juin 1903 (Talbot, 2019, p. 19). Le nom de Brenot est bien noté dans le procès-verbal de la vente Goncourt pour cet objet, longuement décrit au no 439, mais il n’est pas sélectionné en 1916 par le Louvre. Sa trace en est perdue après son apparition sous le no 60 de la vente, les 25-27 février 1924, du reliquat de la collection japonaise de Georges Marteau par Ferdinand Seiler, son légataire universel.

Le musée Pincé d’Angers possède une coupe à saké (no 503), décorée de grues et de bambous sur fond doré, acquise beaucoup plus tard, en 1948 (L’Or du Japon, 2010, no 165, repr.).

Malgré le prestige de cette vente de 1897, dont la mention se retrouve parfois sur une étiquette miraculeusement conservée, beaucoup d’objets restent à localiser. Ils permettraient de juger réellement du goût des Goncourt, témoins importants de l’évolution du marché parisien de l’art chinois et japonais à la fin du XIXe siècle.

Article rédigé par Geneviève Lacambre

The collection described in minute detail by Edmond de Goncourt in La Maison d'un artiste, a work in two volumes, dated June 26, 1880 and published in 1881, includes many Chinese objects. He was a client of Malinet, on Quai Voltaire, where he even found some porcelain from Auguste le Fort (Frédéric-Auguste I of Saxony (1670-1697)), whose duplicates were then being sold by the museum of Dresden.

The Chinese and Japanese objects that he accumulated in his house in Auteuil occupied not only the cabinet of the Far East on the first floor, including its walls and its windows, but also the entrance and staircase, which featured some kakemonos hanging on the walls as well as some vases. The washroom walls were decorated with plates, including Chinese porcelain. In the rooms devoted to the French 18th century, the firewalls in front of the fireplaces were made of framed fukusa, embroidered or printed squares particularly from Kyoto, and were reported by Philippe Sichel to have been numerous.

During the Exposition universelle of 1878, Goncourt met several Japanese individuals who helped him decipher the signatures on his works of art, netsuke, or sabre hilts. This help allowed him to demonstrate a rare erudition praised by his contemporaries, even if he knew nothing of the artists' biographies. He did not inquire about the identities of the authors of the books, albums, and prints that he owned.

Only the name of Hokusai was known to him, and this he associated with the volumes of the Manga and the three volumes of One Hundred Views of Mount Fuji. He believed his date of death to have been much earlier than it actually was. The writer’s precise style makes it possible to attribute other works to Hokusai or to recognise pages by Hiroshige, Kuniyoshi, or Kunisada.

The description of 1880 shows that the items available in France at the time were of recent productions, at most from the foregoing 50 years.

Philippe Sichel observed in 1874, as noted in Notes d’un bibeloteur au Japon prefaced by Goncourt in 1883, that the Meiji era, upsetting the social and religious organisation of the country, introduced objects to the market that had become useless.

The Exposition universelle of 1878 made it possible to discover the most recent Japanese production. There Goncourt bought a luxurious Chinese jade vase, which he placed in the centre of the fireplace of his cabinet in the Far East. It can be seen in one of Lochard's photographs, taken a few years later possibly in view of an illustrated edition of La maison d’un artiste, which never came to be.

It was the trip to Japan in 1880-1881 of the Parisian art dealer Siegfried Bing that facilitated the arrival in France of prints from the 17th and 18th centuries, notably by Kyonaga and Utamaro, as well as the reissue of the Thirty-Six Views of Mount Fuji by Hokusai (without the censorship stamp, recently eliminated), a series now famous but then completely unknown in Paris.

In October 1888, Goncourt published an article in issue no. 6 of the journal Le japon artistique, founded by Bing in May 1888, in which he described and reproduced an object from his collection: "A pocket writing case made by one of the 47 ronin"; the cover is illustrated with the ronin Otsuka after Kuniyoshi (Lacambre G., 2018, p. 30-31, fig. 4 and fig. 5, and p. 126, fig. 35).

During the exhibition of Japanese engraving (or Japanese masters, as described in the two posters by Chéret) at the école des Beaux-Arts, quai Malaquais, organised by Bing from April 25 to May 22, 1890, Goncourt, who was part of the committee, does not appear as a lender in the catalogue of engravings, but only in a second volume devoted to books and collections: he is listed as the lender of no. 17 by Kitao Masanobu, nos. 133, 134, 135 by Kitakawa Utamaro, nos. 251, 252, 253 by Hokusai, no. 303 by Hokkei, and nos. 396, 397, 398, corresponding to collections by various authors.

Goncourt continued to build his collection, both at Bing, La Narde, and Hayashi. The latter, who came in 1878, was first cited in the Journal in 1883 and soon set up shop as a merchant on rue de la Victoire. In him, Goncourt found not only a supplier of prints, often old, but also a translator and an informant of the first degree. Indeed, thanks to his collaboration, he published monographs on Outamaro (1891) and Hokousaï (1896), and made plans to write many more. In the preface to Outamaro (1891), he defined his project of study, under the aegis of his beloved 18th century, of "five painters [Outamaro, Hokusai, Harunobu, Gakutei, and Hiroshige], two lacquer artists, an iron worker, a woodcarver, an ivory carver, a bronzer, an embroiderer, and a potter".

In 1896, he published, in the Gazette des beaux-arts of February and March, a kind of supplement to La maison d'un artiste, describing the two attic rooms installed in 1884 on the second floor of his house for Sunday receptions of his friends from the world of letters and the arts. Various Chinese and Japanese works of art were displayed on shelves, while on the walls or ceiling hung kakemono and fukusa; a Chinese woman's dress covered the divan and, in the recess of an attic window, were prints by Utamaro (Lacambre G., 2018, figs. 10, 11), Harunobu (fig. 12) and Hokusai.

The Far Eastern Art Sale of March 1897

Having no direct heirs, Edmond de Goncourt provided in his will for the dispersal of his collections: "My wish is that my drawings, my prints, my trinkets, my books, in short, the things of art which have been the joy of my life, do not find the cold tomb of a museum and the dumb looks of indifferent passers-by; I ask that they all be scattered under the hammer blows of the auctioneer, so that the pleasure that the acquisition of each one has given to me may be given again to an heir to my tastes".

So are the writer’s desires recalled at the beginning of the catalogue for the sale Collection des Goncourt. Arts de l’Extrême-Orient which took place at the Hôtel Drouot in Paris, from March 8 to 13, 1897. The auctioneer was M. G. Duchesne, the expert S. Bing (namely the dealer Siegfried Bing, of whom Edmond de Goncourt was a loyal customer, although a controversy about Hokusai broke out between them after 1890; Bing also wanted to write the Japanese printmaker’s biography).

The total number of lots was 1,637, of which 1,575 were European books on the Far East, leaving some 1,574 lots of works of art, books, and prints from China and Japan.

While quotes from La Maison d'un artiste published in this catalogue establish that certain objects were present at the Goncourts’ home in 1880, there is practically no mention of the pieces’ origin. For no. 258 (square cake box in Kyoto pottery, 0.79 m) and no. 690 (a bronze representing a small rooster with a long tail), the collection of Philippe Burty is referenced. But two objects that gave rise to etchings by Félix Buhot, published in the anthology Japonisme in 1883, do not bear this same indication of provenance (Burty). Among the porcelains from China (Youn Tching period [1723 to 1736]) are no. 63, "Large square-shaped tea flask", now at the Musée des Arts asiatiques-Guimet in the Grandidier collection [inv. G4257], for which a proof bears Burty's name, finally suppressed in 1883, and no. 678, a small Japanese bronze: "Bronze incense burner representing a young lord riding a caparisoned mule", without mention of owner.

For no. 686, a Japanese bronze incense burner, the collection of the Duc de Morny is cited. This burner was sold in Paris, after his death, in May 1865: the name of the Goncourts is not found among the buyers, but the merchant Malinet, of whom the Goncourts were customers, bought many lots.

Buyers from all over Europe were present at the sale of the arts of the Far East in 1897.

The main buyer, Bing, obtained 203 lots, some of which were immediately bought (no. 291, no. 424, no. 852) by Justus Brinckmann (1843-1915), who also acquired 48 lots directly. Brinckmann supervised the German version of the journal Le Japon artistique, which was published by Bing between May 1888 and April 1891,Above all, he was the director of the Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg, which still conserves its many acquisitions from the Goncourt collection, works of art especially, but also some prints. He also acquired various books on Japan, both that of Father Charlevoix from 1736 (no. 1597) and those of Émile Guimet (no. 1632).

Georges Hugo, painter and grandson of the poet, bought 167 lots, but his collection was dispersed before his death in 1925. A few pieces were found soon thereafter in the Raymond Huet sale of May 14-16, 1928.

The English dealer Arthur Lasenby Liberty (1843-1917) came in next, with 77 lots, and the Parisian jeweller and fanatical collector Henri Vever (1854-1942), with 71 lots.

Raoul Duseigneur (1845-1916), a collector who made donations to the musée des Arts décoratifs, obtained more than 50 lots.

Among the merchants who acquired some lots were, in addition to Bing, Hayashi Tadamasa, Mrs. Florine Langweil, and Laurent Héliot, 62 rue de Clichy, who bought 26 lots for Grandidier, donor of the collection of Chinese ceramics of the Louvre (now at the Musée des arts asiatiques-Guimet). Thus, among the thirteen Chinese porcelains from the Goncourt sale that were donated immediately by Ernest Grandidier (1833-1912), at least one dish with a chickadee and a square Chinese tea flask was mentioned in La Maison d'un artiste in 1880. These were decorated with birds on branches (inv. G 4357) and were reproduced in the sales catalogue (the only one described in La maison d'un artiste). This flask (no. 63, acquired for 700 francs by Heliot), which was the subject of an etching by Félix Buhot, came from Philippe Burty. The album of ten etchings, Japonisme, is present under the number 1586 of the Goncourt sale, with this valuable comment: "Reproduction of objects having belonged for the most part to the collections of Ph. Burty and Edmond de Goncourt".

The landscape painter Georg Oeder (1846-1931), a great collector from Düsseldorf (Delank, 1996, p. 79-92), also bought several Japanese ceramics at the Goncourt sale, and Larkin, from London, obtained 34 lots.

Woldemar von Seidlitz (1850-1922), who was familiar with Goncourt's publications and the French collections of Japanese prints, as evidenced by the illustrations in a book published in 1897, worked at the Dresden Museum between 1885 and 1916, for which he bought five lots of old Japanese prints and three Chinese porcelains at the Goncourt sale.

The Lorraine industrialist Charles Cartier Bresson acquired 31 lots. Part of his collection is in the Musée des beaux-arts de Nancy, which wasbequeathed by his widow in 1936. Thus, from the sale no. 605, this museum now holds a leather smoking kit (Un goût d’Extrême-Orient, no. 60, repr.), no. 630, a portable copper writing desk (Un goût d’Extrême-Orient, 2011, no. 58, repr.), andno. 845, a sabre hilt signed by Kawaji Tomotomi (1692-1754) (Un goût d’Extrême-Orient, 2011, no 40, repr). No. 488, a lacquer box with five lobes (L'Or du Japon, 2010, no. 166, repr.: Un goût d’Extrême-Orient, 2011, p. 27, fig. 13-14), was acquired for 200 francs on December 12, 1899 by Cartier-Bresson at Fèvre et Deschamps, who must have obtained it from Mrs. Langweil, whose name is listed for this object in the minutes of the sale.

In Raymond Koechlin's bequest, in 1931, the Bibliothèque nationale notably received the Livre de dessins pour artisans. Nouveaux modèles from 1836, by Hokusai (Marquet, 2014, p. 24-25, with integral reproduction), which had been acquired at the Goncourt sale (no. 1525) by Henri Vever.

Purchases by other connoisseurs are sometimes found in subsequent public sales. According to Jude Talbot, a kosuka (sword accessory) from Goncourt was acquired by Georges Marteau at the Garié sale of March 5-10, 1906 (no. 1579). Bing bought it at the Goncourt sale (no. 882). This small object was part of his bequest in 1916 to the Louvre and was then transferred to the Musée des arts asiatiques-Guimet (inventory EO2339, currently not located). Georges Marteau had also offered to bequeath a rich little cabinet in Japanese lacquer, which he had acquired under no. 206 of Paul Brenot's posthumous sale of June 5-10, 1903 (Talbot, 2019, p. 19). The name of Brenot is well noted in the minutes of the Goncourt sale for this object, described at length at no. 439, but it was not among the pieces selected in 1916 by the Louvre. Its trace was lost after its appearance under no. 60 of the sale, on February 25-27, 1924, of the remainder of the Japanese collection of Georges Marteau by Ferdinand Seiler, his universal legatee.

The Pincé museum in Angers has a sake cup (no. 503), decorated with cranes and bamboo on a golden background that was acquired much later, in 1948 (L’Or du Japon, 2010, no. 165, repr.).

Despite the prestige of this 1897 sale, mention of which is sometimes still found on a miraculously preserved label, many objects remain to be located. These would allow us to truly assess the taste of the Goncourts, these key witnesses to the evolution of the Parisian market for Chinese and Japanese art at the end of the 19th century.

Article by Geneviève Lacambre (Translated by Jennifer Donnelly)

Edmond de Goncourt est le témoin du mariage de Charles Haviland avec Madeleine Burty le 27 juillet 1877. (Source : notice Agorha "Charles Haviland" rédigée par Laurens et Tristan d'Albis).

Philippe et Auguste Sichel apparaissent souvent dans le Journal d’Edmond de Goncourt. L’aîné, Auguste Sichel, semble avoir été le plus proche d'Edmond de Goncourt. Edmond de Goncourt et la famille Sichel continuent de correspondre après la mort d'Auguste Sichel en 1886. (Source : notice Agorha « Philippe Sichel » rédigée par Lucie Chopard)

Les Sichel commercent aussi auprès de nombreux clients, parmi lesquels des collectionneurs de renom comme Charles Ephrussi (1849-1905), Ernest Grandidier (1833-1912), George Salting (1835-1909) (Eudel P., 1885, p. 93-94) et Edmond de Goncourt (1822-1896).

Edmond de Goncourt et la famille Sichel entretiennent une correspondance après la mort d'Auguste Sichel. (Source: Notice Agorha "Sichel" rédigée par Lucie Chopard).

Les Sichel commercent aussi auprès de nombreux clients, parmi lesquels des collectionneurs de renom comme Charles Ephrussi (1849-1905), Ernest Grandidier (1833-1912), George Salting (1835-1909) (Eudel P., 1885, p. 93-94) et Edmond de Goncourt (1822-1896).

Philippe et Auguste Sichel apparaissent souvent dans le Journal d’Edmond de Goncourt. L’aîné, Auguste Sichel, semble avoir été le plus proche d'Edmond de Goncourt. Edmond de Goncourt et la famille Sichel continuent de correspondre après la mort d'Auguste Sichel en 1886. (Source : notice Agorha « Philippe Sichel » rédigée par Lucie Chopard)

Les Sichel commercent aussi auprès de nombreux clients, parmi lesquels des collectionneurs de renom comme Charles Ephrussi (1849-1905), Ernest Grandidier (1833-1912), George Salting (1835-1909) (Eudel P., 1885, p. 93-94) et Edmond de Goncourt (1822-1896). (Source: Notice Agorha "Sichel" rédigée par Lucie Chopard).

Edmond de Goncourt fréquente le magasin Sichel. (Source: Notice Agorha "Sichel" rédigée par Lucie Chopard).

Le banquier et collectionneur Henri Cernuschi souligne le caractère exceptionnel de cette prospérité dans le Paris du XIXe siècle : « [Cernuschi] dit encore, nous rapportent les frères Goncourt, que dans le commerce, les Boissier, les Marquis sont des maisons à part et que tout le reste, à peu près, du commerce de Paris vit toute son existence en ayant la plus grande peine à ne pas faire faillite » (Goncourt E., 5 février 1876, éd de 2014, vol. II., p. 687).

(Source : Notice Agorha "François-Philibert Marquis" rédigée par Pauline d'Abrigeon)

Georges Clemenceau fréquente les frères Goncourt à travers les salons mondains, et demande à voir leur collection. (Source : Notice Agorha "Georges Clemenceau" rédigée par Matthieu Séguéla).

Edmond et Jules de Goncourt sont frères.

Edmond de Goncourt a lui aussi réalisé quelques acquisitions de « bronzes et de laques […] chez Mallinet [sic] ». ( Source : Notice Agorha "Joseph Malinet" rédigée par Pauline d'Abrigeon )

Alphonse Hirsch et Edmond de Goncourt sont amis. Par ailleurs, Alphonse Hirsch et les frères Goncourt font partie de la première génération de collectionneurs d'art japonais. Edmond de Goncourt offre une description d'un kakemono suspendu dans l'atelier de Hirsch dans La Maison d'un artiste : « Dans l’atelier du peintre Hirsch est suspendue une grue parmi les roseaux d’un marais, la nuit, sous une lune voilée d’un nuage. Dans le gris perle des ténèbres, c’est un chef-d’œuvre que l’échassier blanc […] » (De Goncourt E., 1881, p. 289) (Source : notice Agorha "Alphonse Hirsch" par Angélique Saadoun)

Edmond de Goncourt (1822-1896) propose ses services au couple Charpentier qui cherchent à meubler leur nouvel intérieur : « J’ai appris par Burty, mon fils en japonaiseries, que Madame Charpentier était en train de réaliser un boudoir japonais ; si elle avait le désir de voir deux pièces meublées dans ce goût, je me tiendrais à sa disposition. » (Goncourt, 1875) Cependant, rapidement, le ton se fait plus ironique. Dans son Journal, il note le 24 novembre 1876 : « V’la Madame Charpentier qui se met à la Japonaiserie et qui achète des éléphants ! » (Goncourt, 1989). Il publie en 1881 chez l'éditeur Charpentier La maison d’un artiste, dans laquelle il décrit ses collections, notamment d’art japonais, puis des ouvrages de référence sur Utamaro en 1891 et Hokousai en 1896. (Source : Notice Agorha "Georges Charpentier" rédigée par Virginie Meyer)

Edmond de Goncourt mentionne à deux reprises des interactions avec Ernest Grandidier dans son Journal. Ses propos ne sont pas très élogieux envers Grandidier, qui ne semble pas avoir intégré le cercle proche d’Edmond de Goncourt. (Source : Chopard, 2021, vol. 1, p. 384)

| Clémence d'Ennery et les frères Goncourt se fréquentent. Clémence d'Ennery est mentionnée dans leur Journal et sert de modèle pour le personnage de Maria dans leur roman La Faustin. (Source : notice Agorha « Clémence d'Ennery » rédigée par Elizabeth Emery). Dans les années 1860, les frères Goncourt fréquentent assidument Adolphe d’Ennery et Clémence Desgranges dont ils évoquent le train de vie dans leur Journal. Jules offre deux chimères à Clémence et elle leur offre des vases chinois. (Source: Emery, 2020; Notice Agorha “Clémence d’Ennery” rédigée par Elizabeth Emery). |

Paul Brenot de 1903 a acquis un kodansu (riche petit cabinet en laque du Japon) provenant de la collection Goncourt. Le nom de Brenot est bien noté dans le procès-verbal de la vente Goncourt pour cet objet, longuement décrit au n° 439. (Sources : Notice Agorha "Edmond de Concourt" rédigée par Geneviève Lacambre.)

Familier de la princesse Mathilde, cousine de Napoléon III (1808-1873), Hébert fréquente ses salons (à l’hôtel de la rue de Courcelles et à Saint-Gratien, près d’Enghien), hauts lieux de la vie culturelle du Second Empire. Il y côtoie des artistes et des écrivains – Hippolyte Taine (1828-1893), Ernest Renan (1823-1892), Gustave Flaubert (1821-1880), Les frères Edmond (1822-1896) et Jules (1830-1870) de Goncourt, Charles-Augustin Sainte-Beuve (1804-1869), Alexandre Dumas fils (1824-1895) …. (Source : Notice Agorha "Ernest Hébert" rédigée par Laurence Huault-Nesme)

Edmond de Goncourt mentionne dans son Journal sa visite chez « un nouveau », M. de la Narde, où il achète des objets japonais. C’est dans ce même Journal que Goncourt raconte avoir vu, le samedi 29 juin 1889, L’Origine du monde de Gustave Courbet (1866, Paris, musée d’Orsay) chez la Narde. (Source : notice Agorha « Antoine de la Narde » rédigée par Lucie Chopard)

Michel Manzi et Edmond de Goncourt sont amis. (Source : notice Agorha « Michel Manzi » rédigée par Mona Auger)

Théodore Duret rencontre vers 1880 à Londres le Dr William Anderson (1842-1900) – auteur de plusieurs ouvrages et catalogues sur l’art, la gravure et le livre japonais –, ce qui lui permet d’étendre ses connaissances sur la gravure, et notamment de découvrir les artistes « primitifs » de l’estampe japonaise, comme Hishikawa Moronobu 菱川 師宣 (1618-1694) [Duret, 1900a ; Marquet, 1997], qu’il fera découvrir à son tour à Edmond de Goncourt (1822-1896) [Journal], 19 novembre 1885, Goncourt, 2014, p. 1199). (Source : Notice Agorha "Théodore Duret" rédigée par Christophe Marquet)

Les frères Goncourt sont des amis de Philippe Burty (1830-1890), grand amateur d’art japonais et, après la mort de Jules en 1870, Edmond vient se réfugier chez Burty dans le centre de Paris, pendant quelques mois en 1871, le quartier d’Auteuil étant menacé par les bombardements.

C’est souvent avec Burty que, dans les années suivantes, il visite les magasins parisiens, aussi bien celui de Mme Desoye 220 rue de Rivoli, spécialisée dans les objets du Japon, que ceux de Bing, ou des Sichel, après le retour de Philippe Sichel du Japon en 1874 avec quatre cent cinquante caisses de curiosités variées ; en 1879, il fréquente aussi la boutique nouvellement ouverte d’Antoine de La Narde.

(Source : Notice Agorha "Goncourt" rédigée par Geneviève Lacambre)

Edmond de Goncourt est client de Malinet, quai Voltaire, où il trouve même quelques porcelaines provenant d’Auguste le Fort (Frédéric-Auguste Ier de Saxe (1670-1697), le musée de Dresde vendant alors ses doubles. (Source : Notice Agorha "Goncourt" rédigée par Geneviève Lacambre)

Acquis à la vente Paul Brenot de 1903 et provenant précédemment de la collection Goncourt, un kodansu, ou cabinet, de forme rectangulaire, en laque mura nashiji, décoré au laque d’or et orné d’applications de nacre, de corail et de métaux divers se distingue par sa taille minuscule et la virtuosité de son exécution. (Source : notice Agorha "Georges Marteau" rédigé par Jude Talbot)

Edmond de Goncourt est client du magasin E. Desoye (Source: Le Journal des Goncourt. Paris: Laffont, 1989).

Une lettre de Mme Desoye envoyée à Edmond de Goncourt en 1884 revendique son statut de « première importatrice des beaux objets [japonais] » (BNF, N.A.F. 22460, folios 302 à 303r).

(Source : Notice Agorha "Émile et Louise Desoye" rédigée par Elizabeth Emery)

Louis Gonse (1846-1921), Albert Jacquemart (1808-1875) et Edmond de Goncourt (1822-1896) commentent l'expositions des objets de la collection Cernuschi à l’occasion de manifestations publiques. (Source : notice Agorha "Henri Cernuschi" rédigée par Manuela Moscatiello.)

Emmanuel Tronquois est introduit la même année, peut-être par Théodore Duret, dans la Société des Amis de l’art japonais. Fondée en 1892 par le marchand Siegfried Bing (1838-1905), cette société réunit entre autres, le peintre Félix Régamey (1844-1907), le bijoutier Henri Vever (1854-1954) (tous deux anciens élèves des beaux-arts, le second un an avant Tronquois), le conservateur du Louvre Gaston Migeon (1861-1930), le marchand Hayashi Tadamasa (1853-1906) (Japon japonismes, 2018, p. 100) ou bien Edmond de Goncourt (1822-1896) (Source : notice Agorha "Emmanuel Tronquois" rédigée par Laure Haberschill)

Edmond de Goncourt a décrit la collection de Marie Malinet

Le premier objectif du directeur de la Gazette est de rendre aux arts japonais une historicité que leur dénie le public et des grandes figures des cercles japonistes telles que Edmond de Goncourt (1822-1896) qui ne manquera jamais de railler la prétention de Gonse à leur en donner une. (Source : Notice Agorha "Louis Gonse" rédigée par Rémi Labrusse)

Vivant en France à la fin du XIXe. siècle Pierre Loti ne put passer à côté de la mode des "chinoiseries" et plus tard de celle du "japonisme" et des objets d'arts associés inondant le pays et les salons de ses amis intellectuels comme les frères Goncourt Edmond (1822-1896) et Jules (1830-1870) ou l'actrice Sarah Bernhardt (1844-1923). (Source : Notice Agorha "Pierre Loti" rédigée par Anna Kerviel)

Gaston Migeon était présent dés le premier dîner de la société des Amis de l'Art japonais en compagnie d'Edmond de Goncourt, Félix Régamey et Tadamasa Hayashi. (Source : Notice Agorha "Gaston Migeon" rédigée par Lucie Chopard)

Henri Vever fait partie du comité d'organisation de la première exposition exclusivement centrée sur la gravure japonaise avec Edmond de Goncourt (1822-1896), Philippe Burty (1830-1890), le peintre Charles Tillot (1825-1906), un ami de Degas, Édouard Lévy Montefiore (1826-1906), Charles Gillot (1853-1903), Georges Clemenceau (1841-1929), Antonin Proust (1832-1905) et Edmond Taigny (1828-1905). (Source : Notice Agorha "Henri Vever" rédigée par Geneviève Aitken)

Kathleen Newton, ses enfants, neveux et nièces sont les modèles privilégiés de James Tissot, qu’il représente dans de nombreuses toiles et gravures, et qui l’inspirent pour ses illustrations du roman d’Edmond de Goncourt Renée Mauperin (Paris : Charpentier, 1883), jusqu’à ce que la tuberculose emporte la jeune femme le 9 novembre 1882. Cinq jours plus tard, Tissot quitte l’Angleterre et rentre à Paris, « très affecté » par cette perte, comme en témoigne dans son Journal Edmond de Goncourt (Goncourt E. de, Goncourt J. de, 1989, vol. 2, p. 966), auquel il rend visite aussitôt après son arrivée (Kisiel M., 2020, p. 179).

(Source : Notice Agorha "James Tissot" rédigée par Héléna Lichy)

C’est dans le cadre exotique des soirées chez les Nittis, décrit par Alidor Delzant, que Goncourt lit les quelques extraits du roman La Faustin qu’il dédie, une fois terminé, à son ami italien, en insérant sur la première page la dédicace : « À J. de Nittis » (Giuseppe De Nittis : la modernité élégante, 2011, p. 58).

(Source : Notice Agorha "Giuseppe de Nittis" rédigée par Manuela Moscatiello)

Hayashi rencontre Edmond de Goncourt en 1878 chez Philippe Burty (1830-1890) (Journal des Goncourt, 28 novembre 1878 ; Koyama-Richard, 2001, p. 46-47), deux hommes qui joueront un rôle essentiel pour lui.

La BNF possède un fonds de lettres de la correspondance Hayashi-Goncourt.

(Source : Notice Agorha "Hayashi Tadamasa" rédigée par Michel Maucuer)

Plusieurs objets de la collection d’art asiatique de Lansyer sont présentés à l’occasion de l’exposition rétrospective de l’art japonais organisée par Louis Gonse (1846-1921) en 1883 (Catalogue de l’exposition rétrospective de l’art japonais, 1883, p. 409), attirant l’attention d’amateurs et d’experts comme Edmond de Goncourt (1822-1896) ou Paul Gasnault (1829-1898), qui font l’éloge de divers spécimens appartenant à l’artiste (Gasnault, P., 1883, p. 253-254).

(Source : Notice Agorha "Emmanuel Lansyer" rédigée par Manuela Moscatiello)

Edmond de Goncourt (1822-1896), dans son Journal, rapporte le 17 février 1892 qu’il « rencontre Monet souvent chez Siegfried Bing (1838-1905), dans le petit grenier aux estampes japonaises ».

(Source : Notice Agorha "Claude Monet" rédigée par Geneviève Aitken)

Avant de devenir collectionniste, Rodin voit, observe, admire les collections de ses relations et amis japonisants, en particulier celle d’Edmond de Goncourt qui l’invite en compagnie de Félix Bracquemond pour découvrir ses estampes érotiques.

(Soucre : Notice Agorha "Auguste Rodin" rédigée par Geneviève Aitken)

La riche correspondance d'Adeline et ses notes permettent aujourd’hui d’identifier clairement ses connaissances et les rapports qu’il tisse avec certains grands critiques ou artistes du XIXe siècle comme Louis Gonse (1846-1921), Philippe Burty (1830-1890), Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879), Arsène Houssaye (1814-1896), Félix Bracquemond (1833-1914), Jules Chéret (1836-1932), Edmond de Goncourt (1822-1896), Émile Gallé (1846-1904)

(Source: Notice Agorha "Jules Adeline" rédigée par Stéphane Rioland)

Émile Bernard évoque le « ballot de crépon » (Bernard E., 1994, p. 313) de même que Goncourt le « ballot d’images » emporté de chez Bing (Goncourt de E. et J., 4 avril 1891, t. III, p. 569).

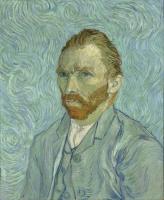

(Source : Notice Agorha "Vincent van Gogh" rédigée par Geneviève Aitken)

Notice catalogue BNF : https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11886441g

Projet Karbowsky

Collection / collection d'une famille

Personne / personne

Personne / personne

Personne / personne

Personne / personne

Personne / collectivité

Personne / personne

Personne / personne

Personne / personne

Personne / personne

Personne / personne

Personne / personne

Personne / personne

Personne / collectivité

Personne / personne

Personne / personne

Personne / personne

Personne / personne

Personne / personne

Personne / personne

Personne / personne

Personne / collectivité

Personne / collectivité

Personne / collectivité

Référence / ouvrage

Référence / ouvrage

Référence / référence d'archives

Référence / catalogue de vente

Référence / catalogue d'exposition

Référence / article de catalogue d'exposition

Référence / référence d'archives

Référence / ouvrage

Référence / article de revue