Vever, Henri

père : Jean Jacques Ernest Vever

mère : Barbe Gabrielle Daras

épouse : Jeanne Louise Monthiers, mariage célébré à Paris 2e le 19 novembre 1881

enterré au cimetière du Montparnasse

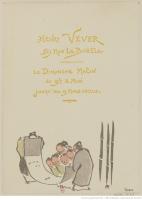

50, rue de la Boétie

Dates exactes inconnues : au moins entre le 31 décembre 1928 et mai 1949

(source : Bulletin de la Société des amis de la Bibliothèque d'Art et d'Archéologie de l'Université de Paris. 1er semestre 1929, n° 1)

(source : Bulletin de la Société des amis de la Bibliothèque d'Art et d'Archéologie de l'Université de Paris. 1949, n° 8)

19 rue de la Paix

59 rue de La Boétie

Directeur associé d'une maison de bijouterie et joaillerie et historien de l'art.

Collectionneur, bibliophile, vice-président de la Chambre Syndicale de la bijouterie, joaillerie et orfèvrerie de Paris, membre du Conseil de l'Union Centrale des Arts Décoratifs, membre du conseil d'administration de la Société franco-japonaise de Paris, membre de la Société des bibliophiles contemporains, membre du Conseil des Musées Nationaux, maire de Noyers (Eure).

1881 : prend la direction de la joaillerie familiale

Fils et petit-fils de joailliers réputés

Collections : objets d'art japonais et de miniatures persanes

Originaire de Metz, Henri Vever, né le 16 octobre 1854, est issu d’une famille qui compte déjà deux générations de bijoutiers-joailliers. Celle-ci s’installe dans la capitale en 1871 où Ernest achète le fonds du bijoutier Baugrand, situé au 19, rue de la Paix. En 1871, Henri Vever entre comme apprenti chez les bijoutiers-joailliers Loguet, puis chez Hallet, et suit les cours de l’École des arts décoratifs. Deux ans plus tard, il est admis à l’École nationale supérieure des beaux-arts et intègre l’atelier de Jean-Léon Jérôme (1824-1904).

Ernest Vever cède, en 1881, la direction de la maison familiale à ses deux fils, Paul et Henri Vever, ses collaborateurs depuis 1874. Paul, l’aîné, sorti de l’École polytechnique, prend en charge la gestion administrative tandis qu’Henri décide des orientations artistiques de la firme qu’il dirige jusqu’en 1921. La maison Vever participe aux Expositions universelles dès 1878 et obtient en 1889 un des deux grands prix attribués à la joaillerie. En 1891, celle-ci prendra part à l’Exposition française à Moscou et elle sera régulièrement récompensée lors de ses nombreuses participations aux expositions nationales et internationales (Inha).

Passionné par la peinture française, Henri Vever acquiert dès 1885 auprès de Paul Durand-Ruel (1831-1922) des toiles des peintres de l’école de 1830 avec Jean-Charles Cazin (1841-1901), Jean-François Raffaëlli (1850-1924) et Corot (1796-1875) dont Eurydice blessée (cat. no 20) ou Route ensoleillée (cat. no 26) ; les maîtres impressionnistes dont neuf Monet (1840-1926) avec Sainte-Adresse (cat. no 79) ou La Berge, à Lavaucourt (cat. no 83) ou encore Alfred Sisley (1839-1899) et Camille Pissarro (1830-1903) ainsi que Ludus pro Patria (cat. no 92) de Puvis de Chavannes (1824-1898). Sa collection composée de 188 tableaux et sculptures sera vendue en février 1897 chez le marchand d’art Georges Petit (1856-1920), accompagnée d’un luxueux catalogue richement illustré.

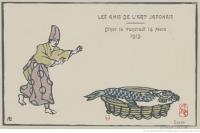

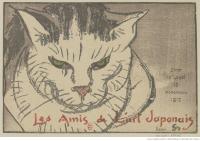

En 1892, Henri Vever commence à participer régulièrement aux dîners quasi mensuels des Amis de l’art japonais instaurés par le marchand d’art Siegfried Bing (1838-1905) dans le cadre de sa campagne de promotion en faveur de l’art japonais (Koechlin R., p. 21). Il y rencontre de fervents « bibeloteurs » japonais selon l’expression d’Edmond de Goncourt (1822-1896) tels que Charles Gillot (1853-1903), Hayashi Tadamasa (1853-1906) et Hagiwara (?-1901), Michel Manzi (1849-1915), Gaston Migeon (1861-1930), Raymond Koechlin (1860-1931), Raphaël Collin (1850-1916), Lucien Lévy-Dhurmer (1865-1953 ou Camille Groult (1832-1908) qui se réunissent au Café Riche, au Café Cardinal ou au Véfour. Les cartons d’invitation à ces dîners sont illustrés – au moins jusqu’en 1914 – par Jules Chadel (1870-1941), Prosper Alphonse Isaac (1858-1924) ou George Auriol (1863-1938), etc., qui gravent à la manière des xylographies japonaises, sur bois, en couleurs tirées à la main sur papier Japon (BnF, dpt Estampes et Photographie) ; ces réunions perdurent jusqu’en 1942 grâce à Henri Vever qui succède à Bing mort en 1905. En 1892, celui-ci était également devenu membre correspondant de la Japan Society de Londres par l’intermédiaire de Siegfried Bing.

En décembre 1897, Henri Vever est nommé chevalier de la Légion d’honneur. Et l’année suivante, il préside la sous-commission chargée de l’organisation de l’Exposition centennale rétrospective en vue de l’Exposition universelle de 1900 à Paris. La maison Vever reçoit par ailleurs un Grand Prix à l’Exposition universelle de Paris en 1900 (AN 19800035/260/34601) où une vingtaine de bijoux Art nouveau – créés en collaboration avec Eugène Grasset (1845-1917) – y sont remarqués.

Il est membre du Conseil de la société franco-japonaise dès sa création en 1900.

En 1904, Henri Vever est nommé vice-président du comité d’admission, groupe 31 (bijouterie et joaillerie lors de l’Exposition universelle de Saint-Louis (USA).

Il est élu l’année suivante membre du conseil d’administration de l’Union centrale des arts décoratifs, fonction qu’il occupe jusqu’en 1919.

Entre 1906 et 1908, il s’attelle à la publication des trois volumes de la Bijouterie française au xixe siècle.

Il introduit pour la première fois en Occident l’art japonais comme une force artistique dans les créations de la maison Vever avec Eugène Grasset (1845-191) et René Lalique (1860-1945), ses principaux collaborateurs. Le Japon représente pour Henri Vever – comme pour d’autres japonisants tels Henri Bouilhet (1830-1910) ou Charles Christofle (1805-1863) – un renouvellement des formes et des motifs grâce à une nouvelle source d’inspiration. Il remarque que « ce n’est pas comme modèles que ces œuvres [japonaises] nous ont été le plus utiles ; elles ont eu surtout pour nous le très précieux avantage de nous inciter à reprendre le contact direct avec la Nature que depuis le Moyen Âge nous avons trop négligé de consulter » (Vever H., 1908, p. 759), il note encore « loin d’imiter plus ou moins servilement les Japonais [les artistes] se sont inspirés seulement de leurs procédés généraux de composition et de mise en page » en conservant « une part prépondérante d’invention et de mérite personnels » (Vever H., 1911, p. 111).

En 1924, il fait don au musée des Arts décoratifs de sa collection de 350 bijoux dont une soixantaine provient de la maison Vever.

Il est nommé grand donateur du musée du Louvre l’année suivante, puis membre du Conseil artistique des musées nationaux en 1930.

Il est promu officier de la Légion d’honneur en octobre 1938 (AN. 19800035/260/34601). Il s’éteint dans son château de Noyers (Eure) le 23 septembre 1942.

Commentaire rédigé par Geneviève Aitken.

Henri Vever was born in Metz on 16 October 1854 into a family that had worked as gemstone artisans and jewellers (bijoutiers-joailliers) for two generations. The family moved to the capital in 1871, where Ernest bought the collection owned by the bijoutier Baugrand, located at 19, Rue de la Paix. In 1871, Henri Vever began an apprenticeship with the bijoutiers-joailliers Loguet, then Hallet, and attended courses at the École des Arts Décoratifs. Two years later, he was admitted to the École Nationale Supérieure des Beaux-Arts and joined the studio of Jean-Léon Jérôme (1824–1904).

In 1881, Ernest Vever transferred the management of the family business to his two sons, Paul and Henri Vever, with whom he had been collaborating since 1874. The eldest of the two, Paul, having graduated from the École Polytechnique, took over the administrative management, while Henri was in charge of the company’s artistic orientation, which he managed until 1921. The Maison Vever began to participate in the Expositions Universelles in 1878, and in 1889 was awarded one of two major prizes attributed for jewellery. In 1891, it participated in the French exhibition in Moscow and was regularly awarded prizes for its many participations in national and international exhibitions (INHA).

In 1885, to satisfy his passion for French painting, Henri Vever purchased works from Paul Durand-Ruel (1831–1922). They included canvases by painters from the School of 1830: Jean-Charles Cazin (1841–1901), Jean-François Raffaëlli (1850–1924), and Corot (1796–1875), including Wounded Eurydice (cat. no. 20) and Route ensoleillée (cat. no. 26); and the Impressionist masters, comprising nine works by Monet (1840–1926), including Sainte-Adresse (cat. no. 79) and La Berge, à Lavaucourt (cat. no. 83), Alfred Sisley (1839–1899), and Camille Pissarro (1830–1903), as well as Ludus pro Patria (cat. no. 92) by Puvis de Chavannes (1824–1898). His collection, comprising 188 pictures and sculptures, was sold in February 1897 by the art dealer Georges Petit (1856–1920), complemented by a richly illustrated and luxurious catalogue.

In 1892, Henri Vever began to regularly attend the almost monthly dinners held by the Amis de l’Art Japonais, established by the art dealer Siegfried Bing (1838–1905) as part of his campaign to promote Japanese art (Koechlin, R., p. 21). Here, he met fervent Japanese ‘bibeloteurs’ (collectors of knick-knacks)—to borrow the expression of Edmond de Goncourt (1822–1896)—, such as Charles Gillot (1853–1903), Hayashi Tadamasa (1853–1906), Hagiwara (?–1901), Michel Manzi (1849–1915), Gaston Migeon (1861–1930), Raymond Koechlin (1860–1931), Raphaël Collin (1850–1916), Lucien Lévy-Dhurmer (1865–1953), and Camille Groult (1832–1908), who would meet at the Café Riche, the Café Cardinal, or at Véfour’s. The invitation cards for these diners were illustrated—at least until 1914—by the likes of Jules Chadel (1870–1941), Prosper Alphonse Isaac (1858–1924), and George Auriol (1863–1938), who created engravings resembling Japanese woodblock prints, with hand-printed colours on Japan paper (Département d’Estampes et Photographie, BnF,); these gatherings lasted until 1942, thanks to Henri Vever, who took over Bing’s role upon his death in 1905. In 1892, he had also become a correspondent member of the Japan Society in London through the intermediary of Siegfried Bing.

In December 1897, Henri Vever was made a Chevalier de la Légion d’Honneur. And the following year, he presided over the sub-committee responsible for organising the Exposition Centennale Rétrospective, in anticipation of the 1900 Exposition Universelle in Paris. The Maison Vever was also awarded a Grand Prix at the Exposition Universelle in Paris in 1900 (AN (French national archives) 19800035/260/34601), where twenty pieces of Art Nouveau jewellery—created in collaboration with Eugène Grasset (1845–1917)—attracted much interest. He was a member of the Conseil de la Société Franco-Japonaise when it was established in 1900.

In 1904, Henri Vever was appointed Vice President of the admission committee, Group 31 (gemstones and jewellery at the Saint-Louis World’s Fair, USA).

The following year, he was elected a member of the Board of Directors of the Union Centrale des Arts Décoratifs, a post he held until 1919.

Between 1906 and 1908, he focused on the publication of the three volumes of La Bijouterie Française au xixe siècle.

He introduced for the first time in the West Japanese art as an artistic force in the creations of the Maison Vever, working mainly with Eugène Grasset (1845–191) and René Lalique (1860–1945). For Henri Vever, Japan represented—as it did for other connoisseurs of Japanese art such as Henri Bouilhet (1830–1910) and Charles Christofle (1805–1863)—a renewal of forms and motifs thanks to a new source of inspiration. He noted that ‘it is not as models that these [Japanese] works have been the most useful; they have, above all, the very precious advantage of encouraging us to make direct contact with Nature, which we have neglected, since the Middle Ages’ (Vever, H., 1908, p. 759); he also noted that ‘far from imitating more or less slavishly, the Japanese [artists] are solely inspired by their general composition and layout’ and maintain ‘a preponderant element of personal invention and merit’ (Vever, H., 1911, p. 111).

In 1924, he donated his collection of 350 items of jewellery—sixty of which came from the Maison Vever—to the Musée des Arts Décoratifs.

The following year, he was made a ‘grand donateur’ of the Musée du Louvre, then a member of the Conseil Artistique des Musées Nationaux in 1930.

He was promoted to the rank of Officier de la Légion d’Honneur in October 1938 (AN (French national archives) 19800035/260/34601). He passed away in his Château de Noyers (in the Eure département) on September 23, 1942.

Article by Geneviève Aitken (translated by Jonathan & David Michaelson).

En 1891, Henri Vever se rend en Russie pour participer à l'Exposition française de Moscou.

[Objets collectionnés]

[Objets collectionnés]

[Objets collectionnés]

[Objets collectionnés]

[Objets collectionnés]

Collectionneur insatiable, Henri Vever a assouvi toute sa vie ses différentes passions, pour la peinture et la gravure occidentale ancienne, la numismatique, la bibliophilie, les miniatures persanes, les objets japonais et chinois et bien sûr les bijoux.

Henri Vever, un japonisant fanatique

« […] je suis si faible de caractère quand il s’agit d’objets d’art… j’en fais mon mea-culpa » écrit-il dans son Journal le 21 août 1898 (Silwerman W., 2018, p. 247).

Homme de la seconde génération des japonisants (Koechlin R., 1930, p. 2), son engouement a pu naître à la suite de l’Exposition universelle de 1878, à laquelle participe la maison Vever, tandis que le Japon est représenté dans la section rétrospective. Sa passion s’affirme dans les années 1880, lorsque – passée la mode des bibelots et des premières gravures bariolées à prix modique – Hayashi et Bing orientent le marché vers les xylographies anciennes et les estampes de brocart du XVIIIe siècle (nishiki-e) en important directement du Japon. Dans leur sillage, ils entraînent les amateurs curieux et fortunés. La mode des japonaiseries est déjà lancée en 1883 lorsque Louis Gonse (1846-1921) organise l’exposition « L’art japonais » à la galerie Georges Petit avec 3 000 numéros au catalogue provenant de collections privées et publie L’Art japonais.

Cette même année, Bing ouvre un nouveau magasin au 19, rue de la Paix, dans l’immeuble où la famille et la maison Vever sont installées.

Les relations qu’entretiennent les deux hommes peuvent être établies avec certitude à partir de 1888, car une facture du 15 décembre 1888 de Siegfried Bing à l’ordre de Vever porte sur l’achat de dix-neuf estampes, d’un exemplaire des Trente-six Vues du mont Fuji d’Hokusai et des Cinquante-trois Stations du Tokaido d’Hiroshige 歌川広重.

Koechlin évoque dans ses Souvenirs d’un vieil amateur d’Extrême-Orient les visites de ces amateurs dans les magasins de Bing et d’Hayashi : « Dans une atmosphère fébrile Henri Vever fait de longues séances en quittant sa boutique. Gonse et lui sont les seuls clients à être admis à assister aux déballages des caisses dans les sous-sols du magasin de la rue de Provence », tandis que de nombreux japonisants, dont Vever, sont invités aux dîners organisés par Bing dans son appartement, rue de Vézelay, où ils peuvent admirer sa collection personnelle (Koechlin R., p. 21 et 22).

Quarante-neuf lettres de Vever adressées Hayashi Tadamasa ou à son frère, Hagiwara, et rédigées entre 1893 et 1906, font mention des échanges, achats, règlements – parfois avec arrangements– d’objets d’art effectués par le collectionneur. Cette correspondance révèle les relations privilégiées entre les deux hommes et Vever, qui détient un compte chez Hayashi, lui demande la primeur de ses découvertes comme l’évoque Edmond de Goncourt : « […] Vever le bijoutier, le plus passionné de tous et qui nous montre le billet de sa place sur le paquebot pour l’Exposition qu’il va voir [1893, Chicago, World’s Columbian Exposition]. Il va surprendre Hayashi et lui enlever tout le “dessus du panier” des impressions japonaises qu’il doit rapporter en France après l’Exposition » (Goncourt E., 1956, p. 366).

Il sollicite Tadamasa ou son frère Hagiwara pour monter ses estampes, aménager son atelier, rédiger les catalogues de ses collections, les notes sur les bijoux chinois et japonais ou encore réaliser en 1898 un cachet japonais à son nom (Correspondance adressée à Hayashi Tadamasa, 2001, p. 258). En contrepartie, Vever est l’exécuteur testamentaire d’Hagiwara, preuve ultime de la confiance et de l’estime réciproque qui le lie à la famille d’Hayashi ; sans oublier les liens commerciaux qui les unissent, partageant parfois la même clientèle.

L’importance de ses moyens financiers et ses relations avec Bing et Hayashi lui ont permis de voir et de sélectionner – avant les autres japonisants – parmi les meilleurs « arrivages » en provenance du Japon.

En dix ans, entre 1882 et 1892, Henri Vever a réussi à rassembler, en quantité comme en qualité, une des plus importantes collections d’estampes japonaises à Paris : « Sa collection des livres illustrés et d’estampes en couleurs est certainement la plus belle et la plus importante qui ait jamais été réunie », note Henri Rivière (1864-1951) [Rivière, H., 2004, p. 105).

Il fréquente parmi les plus importants japonisants, Raymond Koechlin, journaliste de politique étrangère au Journal des débats (1887-1902), membre du conseil de l’Union centrale des arts décoratifs (1899), Gaston Migeon, bibliothécaire adjoint au musée du Louvre (1889-1893) puis attaché au département des Objets d’art (1893-1899) et Charles Gillot qu’il côtoie régulièrement. Il apprécie la simplicité du personnage et la pertinence de ses choix. Imprimeur et graveur-lithographe, Bing lui confie la direction artistique du Japon artistique. Ce dernier appartient, comme Vever, à une classe d’entrepreneurs issus de la bourgeoisie et au tempérament artiste rassemblant une communauté d’artisans passionnés par le japonisme, à laquelle s’ajoutent l’éditeur d’art Michel Manzi (1849-1915), les peintres-graveurs Henri Rivière ou George Auriol (1863-1938).

Par la diversité de ses goûts en « japonaiserie » selon l’expression de Champfleury, Gillot a probablement orienté Vever vers d’autres domaines de création avec les gardes de sabre (tsuba), les vases, les écritoires (suzuki bako), les bronzes, les laques, les éventails ou les textiles.

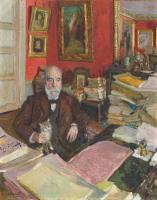

De l’atelier de la rue La Boétie à celui installé dans le quartier de la Chaussée d’Antin à partir de 1895, le décor est conçu comme un écrin pour présenter les collections japonaises et islamiques. Véritable lieu de sociabilité, Vever y reçoit ses amis au milieu des netsukes, poteries, bronzes, paravents et estampes japonaises. Une lettre qu’il adresse à Hayashi Tadamasa rend compte du soin qu’il apporte aux détails de présentation, lui demandant de lui procurer : « Des morceaux d’étoffes anciennes pour les panneaux de la bibliothèque dans les tons éteints et harmonieux » (Correspondance adressée à Hayashi Tadamasa, 2001, p. 258).

La dédicace de Robert de Montesquiou dans Les Paroles diaprées rend hommage à l’homme et à ses collections :

« Vous avez les bronzes, les laques,

Les émaux, les kakémonos,

Les foukousas pleins de macaques,

Et les albums pleins de moineaux.

Vous avez les bois, les ivoires,

Les inrôs et les tchaïrés ;

Et vos vitrines, vos armoires

Regorgent de joujoux sacrés.

Pour cela, vous lirez ce livre

Qui, au moins, a ceci de bon

Que, par places, on y voit vivre,

Un peu de l’âme du Japon »

(Wilfried Zeisler, « Notice Vever », Dictionnaire critique des historiens de l’art actifs en France de la Révolution à la Première Guerre mondiale, INHA [en ligne]).

Henri Vever, un préteur généreux

En 1890, il participe à la première exposition en France consacrée essentiellement à la gravure japonaise, organisée par Bing à l’École des beaux-arts. Vever fait partie du comité d’organisation en compagnie de Philippe Burty (1830-1890), Edmond de Goncourt, le peintre Charles Tillot (1825 – vers 1886), ami de Degas, E. L. Montefiore, Charles Gillot (1853-1903), Georges Clemenceau (1841-1929), Antonin Proust (1832-1905) et Edmond Taigny (1828-1905). Sept cents estampes et livres illustrés sont inscrits au catalogue – la moitié des prêts émane de Bing – et Vever prête 70 estampes signées par des dessinateurs connus dès cette époque, tels que Kiyonaga 鳥居清長 (1752-1815), Utamaro 喜多川 歌麿 (vers 1753-1806), Hokusai 葛飾 北斎 (1760-1849) ou Kuniyoshi 歌川 国芳 (1798-1861).

Ouverte entre avril et mai 1890, l’exposition est saluée comme une réussite complète, même par les critiques les plus sceptiques, comme Arsène Alexandre (1859-1937) ou Raymond Koechlin, tandis qu’elle confirme les peintres impressionnistes dans leur orientation artistique, ce qui est confirmé par Pissarro dans une lettre à son fils Georges : « J’ai vu à l’exposition japonaise des merveilles » et de décrire un kakemono de Korin, « des singes groupés sur une branche, c’est admirable, rien qu’une branche d’arbre avec des feuilles et des singes perchés » (Correspondance de Camille Pissarro, 1988, lettre 589).

En 1892, pour la cinquième « Exposition internationale de blanc et noir » suivie en 1902 de l’« Exposition de la gravure sur bois » à l’École des beaux-arts, présentant un panorama des productions occidentale et orientale, Vever, sans doute à la demande de Siegfried Bing, prête pour la première exposition 227 xylographies japonaises (Bing 149 feuilles) et, pour la seconde, une collection de livres japonais dits « primitifs » (début XVIIIe siècle).

Sans prétendre à l’exhaustivité, citons parmi les plus importantes manifestations d’art japonais, celles que l’Union centrale des arts décoratifs – sous la direction de Raymond Koechlin – consacre entre 1909 et 1914 à l’estampe japonaise. Soixante-six japonisants répondent à l’appel, dont Vever en fidèle contributeur. Ces expositions annuelles, dont la durée n’excède pas un mois, présentent au public un siècle de l’estampe japonaise, du milieu du XVIIe siècle jusqu’à 1850. Deux mille trois cent dix-huit feuilles sont ainsi révélées aux visiteurs, dont 523 proviennent du fonds Vever. De luxueux catalogues reproduisent une centaine de planches en noir et blanc et une dizaine en couleurs.

Henri Vever ouvre ses cartons pour les expositions et autorise la reproduction de sa collection dans les revues et ouvrages de ses contemporains rédigeant même les préfaces à leurs ouvrages.

La création du musée des Arts décoratifs en 1905 est prétexte à célébrer à nouveau le Japon et Henri Vever participe assidûment aux expositions : les textiles japonais en 1906, les gardes de sabre japonaises en 1910 les garnitures de sable et d’inrô en 1911, les laques japonais l’année suivante et, en 1913, les masques japonais, netsuke et petites sculptures.

Henri Vever, un donateur zélé

À l’initiative de Gaston Migeon qui souhaite créer en 1893 une section japonaise au musée du Louvre – mais sans moyens financiers –, il fait appel à la générosité des fidèles japonisants Koechlin, Rouart, Manzi, Gillot ou encore Vever. Ces derniers offrent pour son projet une cinquantaine d’estampes. Pour ces derniers c’est une consécration, une reconnaissance de l’amateur vis-à-vis des institutions et la consécration de l’estampe japonaise ainsi patrimonialisée. Du cabinet de l’amateur, l’estampe se hisse au niveau de l’œuvre d’art. Vever sélectionne avec rationalité une trentaine d’estampes parcourant l’évolution de la xylographie, du noir et blanc, peu connue (milieu du xviie siècle) à l’estampe nishiki-e illustrée par Harunobu, Shunshô, Kiyonaga, Utamaro, Shunman, Eishi, Chôki, Shunkô, Shunei, Hokusai, Sharaku, Hiroshige et jusqu’au milieu du xixe siècle avec Kuniyoshi. Les thèmes variés, la femme à l’enfant et les courtisanes chez Utamaro, les vues du Fuji et les oiseaux chez Hokusai, soulignent le soin avec lequel Vever familiarise le public à cet art délicat.

Il offre également en 1905 au musée des Arts décoratifs, installé au pavillon de Marsan, treize xylographies japonaises complétant le don de 1894 au musée du Louvre avec des feuilles d’Harunobu (inv. 12121, inv. 12117), de Kiyonaga, de Shunman (inv. 12120) et d’Hokusai (inv. 12124) ainsi que huit Hiroshige, dessinateur quasiment absent en 1894 avec des paysages, oiseaux et poissons. Il offrira en 1912 au musée Guimet un triptyque de Shunshô (inv. EO 1457) et le célèbre Autoportrait sous l’aspect d’un vieillard d’Hokusai dessiné à l’encre, cadeau de Siegfried Bing certifié précédemment par Hayashi (inv. EO 1456). Enfin, la feuille droite du triptyque Sur le pont d’Utamaro (inv. EO 2591) et le paravent à huit feuilles sur papier d’Hokusai enrichissent le fonds de cette institution.

En 1920, Henri Vever se dessaisit d’une partie de sa collection d’estampes japonaises au profit de l’homme d’affaires Matsukata Kôjirô (1865-1950). Fils de Matsukata Masayoshi (1835-1924), ministre à deux reprises entre 1891 et 1896, Kôjirô est à la tête de la puissante entreprise spécialisée en équipements industriels et transports maritimes (connue aujourd’hui sous le nom de Kawasaki Heavy Industries). Cette collection élaborée par Henri Vever comprend environ 2 000 feuilles représentatives de l’estampe japonaise par périodes, par les plus célèbres dessinateurs aux sujets variés. Elle constitue le fonds du musée d’art occidental de Tokyo qui publie en 1925 un catalogue en japonais en sélectionnant d’après la coutume 100 chefs-d’œuvre ; les cachets Hayashi et Wakai figurent sur certaines pièces.

Après la mort d’Henri Vever, sa collection d’objets japonais et chinois (inrô, suzuki bako, boîtes diverses, peignes, laques diverses, armes, netsuke, masques, céramique, bronzes, émaux cloisonnés, bois sculptés, casques et masques, sculptures, paravents et peintures, vitrines, étoffes, livres sur les arts, gardes de sabre, kozuka et garnitures de sabres) est dispersée en 1948 à l’hôtel Drouot en trois vacations.

On a longtemps cru que Henri Vever avait vendu la totalité de ses estampes japonaises à Matsukata. Or, trois ventes publiques à Londres, organisées par ses héritiers en 1974 (382 lots), en 1975 (284 lots), en 1976 (299 lots) et une dernière vente de moindre importance en 1997, révèlent la richesse et l’étendue de cet ensemble exceptionnel.

Bénéficiant des découvertes des premiers japonisants et formé par les principaux acteurs du marché japonais, Vever a, au cours de ces décennies, acquis, échangé, donné, substitué des estampes en vue d’atteindre une exceptionnelle qualité d’épreuves. D’ailleurs, il a participé à la redistribution des grandes collections en vente publique autour de 1890-1900, celles de Burty en 1891, Goncourt (1896) en 1902 Hayashi, 1904 Gillot…), puis dans les années vingt (1920 et 1921, celle de Manzi, 1922, 1923, 1924, 1925 et 1927, celle de Haviland, et celle de Gonse en 1924), enrichissant encore ses cartons. Dans le catalogue de vente (Vever II, 1975) consacré à Utamaro sont répertoriées treize estampes de belle facture et en excellent état ayant figuré à l’exposition de 1912 au musée des Arts décoratifs.

Sur ses estampes, Vever a apposé son cachet dès 1894 mentionnant H. VEVER dans un cartouche rectangulaire aux extrémités arrondies (Lugt 2491bis). À sa demande, Hayashi lui fournit en 1898 un cachet japonais avec son patronyme, rarement rencontré. Le monogramme « HV » est estampillé sur la totalité des feuilles des ventes londoniennes désormais dispersées à travers le monde (Lugt 1781a et b). Ces cachets sont pour les collecteurs avertis la garantie d’une étonnante qualité, au tirage le plus soigné, jointe à un exceptionnel état de conservation.

Commentaire rédigé par Geneviève Aitken.

An insatiable collector, Henri Vever spent his whole life indulging in his various passions for old Western paintings and engravings, coin collecting, books, Persian miniatures, Japanese and Chinese objects, and, of course, jewellery.

Henri Vever, a fanatical connoisseur of Japanese objects

‘(…) I cannot resist when it comes to objets d’art … it is my mea-culpa’ he wrote in his Journal on 21 August 1898 (Silwerman, W., 2018, p. 247).

As a member of the second generation of connoisseurs of Japanese art (Koechlin, R., 1930, p. 2), his passion may have begun during the 1878 Exposition Universelle, in which the Maison Vever participated, while Japan was represented in the retrospective section. His passion developed further in the 1880s, when—after the fashion for reasonably priced ornaments and the first brightly coloured engravings had passed—Hayashi and Bing oriented the market towards ancient woodblock prints and eighteenth-century ‘brocade’ prints (nishiki-e) directly imported from Japan. In their wake, followed curious and wealthy connoisseurs. The fashion for ‘japonaiseries’ was already underway in 1883 when Louis Gonse (1846–1921) held the exhibition ‘L’Art Japonais’ in the Galerie Georges Petit with 3,000 objects from private collections listed in the catalogue, and published L’Art Japonais.

That year, Bing opened a new shop at 19, Rue de la Paix, in the very building that housed the family and the Maison Vever.

The relations between the two men can be retraced with certainty to 1888, because an invoice dated 15 December 1888 from Siegfried Bing made out to Vever concerned the purchase of nineteen prints, an example of Hokusai’s ‘Thirty-Six Views of Mount Fuji’ and Hiroshige’s ‘Fifty-Three Stations of the Tōkaidō’.

In his Souvenirs d’un vieil amateur d’Extrême-Orient, Koechlin wrote about the visits these connoisseurs made to Bing’s and Hayashi’s shops: ‘In a feverish atmosphere, Henri Vever made lengthy visits when he left his shop. Gonse and he were the only clients allowed to see the crates being unpacked in the basement of the shop on the Rue de Provence’, while many specialists on Japanese objects, including Vever, were invited to the diners held by Bing in his apartment on the Rue de Vézelay, where they were able to admire his private collection (Koechlin, R., pp. 21 and 22).

Forty-nine letters from Vever sent to Hayashi Tadamasa and his brother, Hagiwara, written between 1893 and 1906, mentioned the collector’s communications, purchases, and settlements sometimes with deals—relating to objets d’art. This correspondence reveals the special relations between the two men and Vever, who had an account with Hayashi, and who asked to be the first to see his discoveries, as mentioned by Edmond de Goncourt: ‘(…) Vever the jeweller, the most passionate of all and who showed us the ticket for his place on the ocean liner for the Exposition he intends to visit [the World’s Columbian Exposition of 1893, Chicago]. He will surprise Hayashi and will take the best of the Japanese prints, which he will bring back to France after the Exposition’ (Goncourt, E., 1956, p. 366).

He asked Tadamasa and his brother Hagiwara to help display his prints, set up his workshop, and draft the catalogues for his collections and the notes about Chinese and Japanese jewellery, and in 1898 create a Japanese cachet of his name (Correspondance adressée à Hayashi Tadamasa, 2001, p. 258). In return, Vever was Hagiwara’s testamentary executor, the ultimate proof of the reciprocal trust and respect between Vever and Hayashi’s family, not to mention the commercial links between them; they sometimes shared the same clientele.

The extent of his financial means and his relations with Bing and Hayashi enabled him to see and select—before the other japonisants (connoisseurs of Japanese art)—objects from the finest ‘arrivals’ from Japan.

In just ten years, between 1882 and 1892, Henri Vever managed to compile, both in quantity and quality, one of the largest and finest collections of Japanese prints in Paris: ‘His collection of illustrated books and colour prints is certainly the finest and largest that has ever been amassed’, wrote Henri Rivière (1864–1951) (Rivière, H., 2004, p. 105).

He frequented, amongst the most prominent connoisseurs of Japanese art, Raymond Koechlin, a foreign policy journalist at the Journal des débats (1887–1902) and a member of the Conseil de l’Union Centrale des Arts Décoratifs (1899), Gaston Migeon, an assistant librarian in the Musée du Louvre (1889–1893) who subsequently worked in the Département des Objets d’Art (1893–1899), and Charles Gillot, whom he saw regularly. He appreciated the simplicity of his character and the pertinence of his choices. As a printer and engraver-lithographer, Bing appointed Charles Gillot as director of Le Japon Artistique. The latter belonged, like Vever, to a class of entrepreneurs that came from the bourgeoisie and who had an artist’s temperament, forming a group of artisans who were passionately interested in japonisme, as well as the art publisher Michel Manzi (1849–1915), and the painters and engravers Henri Rivière and George Auriol (1863–1938).

Through the diversity of his taste in ‘japonaiseries’, in the words of Champfleury, Gillot probably introduced Vever to other objects of interest: sabre guards (tsuba), vases, writing desks (suzuki bako), bronzes, lacquered objects, fans, and textiles.

In the workshop on the Rue La Boétie and the workshop established in the district of the Chaussée d’Antin as of 1895, the decor was intended to be a showcase for the Japanese and Islamic collections. A veritable place of sociability, Vever entertained his friends there, surrounded by netsukes (miniature hand-carved sculptures), pottery, bronzes, screens, and Japanese prints. A letter that he sent to Hayashi Tadamasa attests to the care with which he presented these objects, requesting that he procure him: ‘Pieces of ancient fabric for the panels in the library in subdued and harmonious tones’ (Correspondance adressée à Hayashi Tadamasa, 2001, p. 258).

Robert de Montesquiou’s dedication in Les Paroles diaprées paid tribute to the man and his collections:

‘You have bronzes, lacquered objects,

Enamels, kakemonos,

Foukousas abounding in macaques,

And albums full of sparrows.

You have wood, ivory,

Inrōs and Tchaïrés;

And your showcases, your cupboards

Are overflowing with sacred toys.

You will therefore read this book,

Which, at least, has the merit

That, in places, is brought to life,

A little of the soul of Japan’

(Wilfried Zeisler, ‘Notice Vever’, Dictionnaire critique des historiens de l’art actifs en France de la Révolution à la Première Guerre mondiale, INHA (online)).

Henri Vever, a generous lender

In 1890, he took part in the first exhibition in France devoted to Japanese engraving, organised by Bing at the École des Beaux-Arts. Vever was on the organising committee along with Philippe Burty (1830–1890), Edmond de Goncourt, the painter Charles Tillot (1825–circa 1886), a friend of Degas, E. L. Montefiore, Charles Gillot (1853–1903), Georges Clemenceau (1841–1929), Antonin Proust (1832–1905), and Edmond Taigny (1828–1905). Seven hundred prints and illustrated books were listed in the catalogue—half of the loans came from Bing—and Vever loaned seventy prints signed by draughtsmen who were well known at the time, such as Kiyonaga 鳥居清長 (1752-1815), Utamaro 喜多川 歌麿 (circa 1753-1806), Hokusai 葛飾 北斎 (1760-1849) or Kuniyoshi 歌川 国芳 (1798-1861).

Held between April and May 1890, the exhibition was praised as a complete success, even by the most sceptical of critics, such as Arsène Alexandre (1859–1937) and Raymond Koechlin, while it confirmed the artistic orientation of the Impressionist painters, which is mentioned by Pissarro in a letter sent to his son Georges: ‘I saw wonderful things at the Japanese exhibition’; and he described a kakemono by Kōrin: ‘monkeys sitting together on a branch, it is truly admirable—simply a tree branch with leaves and sitting monkeys’ (Correspondance de Camille Pissarro, 1988, letter 589).

In 1892, for the fifth ‘International Black and White Exhibition’, followed in 1902 by the ‘Exposition de la Gravure sur Bois’ (‘Exhibition of wood engraving’) at the École des Beaux-Arts, which presented a panorama of Western and Eastern work, Vever, no doubt at Siegfried Bing’s request, loaned for the first exhibition 227 Japanese woodblock prints (Bing 149 sheets) and, for the second, a collection of so-called primitive (beginning of the eighteenth century) Japanese books.

Without attempting to be exhaustive, we should mention amongst the most important exhibitions of Japanese art, those held by the Union Centrale des Arts Décoratifs—under the direction of Raymond Koechlin—between 1909 and 1914, devoted to Japanese prints. Sixty-six exhibitors responded to the call, including the ever-loyal Vever as a contributor. These annual exhibitions, which never lasted for more than month, presented the general public with a century of Japanese prints, from the middle of the seventeenth century to 1850. Two thousand three hundred and eighteen sheets were displayed to the visitors, including 523 from the Vever Collection. Luxurious catalogues contained one hundred black and white reproductions and ten colour plates.

Henri Vever opened his boxes for the exhibitions and authorised the reproduction of his collection in journals and works by his contemporaries, and even drafted the prefaces in their works.

The establishment of the Musée des Arts Décoratifs in 1905 provided an opportunity to celebrate Japan again and Henri Vever actively participated in the exhibitions: Japanese textiles in 1906, Japanese sabre guards in 1910, sabre and inrō decorations in 1911, Japanese lacquered objects the following year, and, in 1913, Japanese masks, netsukes, and small sculptures.

Henri Vever, a zealous donator

When Gaston Migeon decided in 1893 to create a Japanese section in the Musée du Louvre—but without the financial means to do so—, he appealed to the generosity of the faithful Japan connoisseurs, Koechlin, Rouart, Manzi, Gillot, and Vever. They gave him around fifty prints for his project. For the latter this was a consecration, an institutional recognition of amateurs and the consecration of Japanese prints as part of the cultural heritage. Prints from the collector’s cabinet were now considered works of art. Vever carefully selected around thirty prints that covered the evolution in the art of woodblock prints, from black and white works, which were relatively unknown (mid seventeenth century), to nishiki-e prints illustrated by Harunobu, Shunshō, Kiyonaga, Utamaro, Shunman, Eishi, Chōki, Shunkō, Shunei, Hokusai, Sharaku, and Hiroshige, and nineteenth-century prints by Kuniyoshi. The varied themes—a woman with child, and Utamaro’s courtesans, the views of Fuji and Hokusai’s birds—attest to the care taken by Vever to familiarise the general public with this subtle art.

And in 1905 he also made a donation of thirteen Japanese woodblock prints to the Musée des Arts Décoratifs, which was based in the Pavillon de Marsan, in complement to the 1894 donation to the Musée du Louvre, comprising prints by Harunobu (inv. no. 12121, inv. no. 12117), Kiyonaga, Shunman (inv. no. 12120), and Hokusai (inv. no. 12124), as well as eight by Hiroshige, a draughtsman whose work was almost absent in 1894, with representations of landscapes, birds, and fish. In 1912, he donated to the Musée Guimet a triptych by Shunshō (inv. no. EO 1457) and the famous Self-Portrait as an Old Man by Hokusai drawn in ink, a gift from Siegfried Bing and previously certified as having been executed by Hayashi (inv. no. EO 1456). Lastly, the right-hand sheet of the triptych A Scene on the Bridge by Utamaro (inv. no. EO 2591) and the eight-leaf screen on paper by Hokusai enriched the institution’s collection.

In 1920, Henri Vever parted with part of his collection of Japanese prints, which went to the businessman Matsukata Kōjirō (1865–1950). The son of Matsukata Masayoshi (1835–1924), twice minister between 1891 and 1896, Kōjirō was the managing director of a powerful company that specialised in industrial equipment and maritime transport (now called Kawasaki Heavy Industries). This collection compiled by Henri Vever comprised around 2,000 sheets that represented Japanese prints according to different periods, executed by the most famous draughtsmen and with a variety of subjects. It constitutes the collection of Tokyo’s Museum of Western Art, which in 1925 published a catalogue in Japanese by selecting, as was customary, 100 masterpieces; the stamps of Hayashi and Wakai feature on certain articles.

After the death of Henri Vever, his collection of Japanese and Chinese objects (inrōs, suzuki bako, various boxes, combs, various lacquered objects, weapons, netsukes, masks, ceramic wares, bronzes, cloisonné enamels, woodcarvings, helmets and masks, sculptures, screens and paintings, showcases, fabrics, books on the arts, sword guards, kozukas (small utility knife inserted in one side of the sheath), and sword fittings) was dispersed in 1948 at the Hôtel Drouot in three sales.

It was long thought that Henri Vever had sold all of his Japanese prints to Matsukata. Yet, three public sales in London, organised by his heirs in 1974 (382 lots), 1975 (284 lots), and 1976 (299 lots), and a last but slightly smaller sale in 1997, highlighted the richness and extent of this exceptional ensemble.

Benefiting from the discoveries of the first Japan connoisseurs and trained by the main actors in the market for Japanese goods, Vever—over these decades—acquired, traded, donated, and substituted prints with the aim of attaining an exceptional print quality. In fact, this contributed to the redistribution of the major collections sold in public sales around 1890–1900: those of Burty in 1891, Goncourt in 1896, Hayashi in 1902, Gillot in 1904, and so on, and in the 1920s (in 1920 and 1921, that of Manzi, in 1922, 1923, 1924, 1925, and 1927, that of Haviland, and that of Gonse in 1924), which again enriched his collection. In the sale catalogue (Vever II, 1975) devoted to Utamaro were listed thirteen prints of fine facture and in excellent condition that had been presented at the 1912 exhibition in the Musée des Arts Décoratifs.

Vever stamped his prints as of 1894, mentioning H. VEVER in a rectangular cartouche with rounded edges (Lugt 2491bis). At his request, Hayashi provided him in 1898 with a very rare Japanese stamp that featured his name. The monogram ‘HV’ was stamped on all the sheets of the London sales, which have now been dispersed around the globe (Lugt 1781a and b). For experienced collectors, these stamps are the guarantee of an astonishing quality, with a very high print quality, complemented by an exceptional state of conservation.

Article by Geneviève Aitken (translated by Jonathan & David Michaelson).

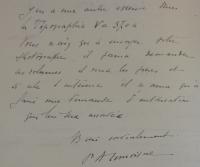

Paul-André Lemoisne négocie le don d'oeuvres de la collection de Henri Vever à la Bibliothèque nationale. (source : Adhémar, Jean. « Nécrologie ». Bulletin des bibliothèques de France. n° 12, décembre 1964, p. 495).

Henri Vever (1854-1954) se porte acquéreur de deux gardes en sentoku, attribuées l’une à Somin et l’autre à Kazutomo, pour 315 francs (lot no 574) et 300 francs (lot no 755), ainsi que d’un plat en émail cloisonné de l’époque Ming pour 720 francs (lot no 1019) lors de la vente après décès du Dr Édouard Mène. (Source : notice Agorha "Édouard Mène" rédigée par Lucie Baumel)

Prosper-Alphonse Isaac continue de fréquenter la Société des amis de l'art japonais sous la présidence d'Henri Vever, suite au décès de Bing. (Source : notice Agorha « Prosper-Alphonse Isaac » rédigée par Angélique Saadoun)

Jules Chadel dessine des projets de reliure pour Henri Vever. (Source : Recueil. Projets de reliure dessinés par Chadel pour Henri Vever, [1916-1917]. Conservé à la BnF)

Raphaël Collin côtoie les amateurs lors des ventes publiques et chez les marchands Hayashi et Bing, notamment à l’occasion des fameux dîners japonais donnés par celui-ci. « Il se rappelait les belles soirées d’autrefois, chez Gillot ou chez Bing, ces soirées inoubliables où l’on devisait entre amis : Montefiore, Théodore Duret, Louis Gonse, Georges Clemenceau, Henri Vever, Raymond Kœchlin, tous envoûtés par l’art nouvellement révélé, tous communiant dans le même culte du japonisme ». (Source : notice Agorha « Raphaël Collin » rédigée par Salima Hellal)

Michel Manzi et Henri Vever se connaissent et se fréquentent notamment dans les cercles japonistes. (Source : notice Agorha « Michel Manzi » rédigée par Mona Auger)

La vente de 1893 de la collection japonaise de Duret ne donne pas lieu à un catalogue et son contenu exact, de même que le nombre de lots reste donc inconnu. Elle comporte sans doute les deux rares estampes chinoises en couleurs acquises par Henri Vever (1854-1954) [Migeon, 1894, p. 292]. Seules trois estampes japonaises de cette vente sont aujourd’hui identifiées, car elles entrèrent en 1932 au Louvre par le legs Raymond Kœchlin et sont conservées au musée Guimet (EO 3253, Tôyô Eikaken ; EO 3294, Hokusai ; EO 3340, Okumura Masanobu) [Guérin, 1932].(Source : Notice Agorha "Théodore Duret" rédigée par Christophe Marquet)

D'après Raymond Koechlin « l’Orient musulman le séduisit bientôt et la collection qu’il rassembla de miniatures persanes et hindoues, sans compter les armes et les cuivres, est parmi les plus importantes qui fussent à Paris. Il [Georges Marteau] ne se borna pas à se plaire à cet art ; il voulut le connaître et des études approfondies qu’il entreprit est sorti un ouvrage écrit en collaboration avec M. Vever qui fait autorité en la matière » (Source : notice Agorha "Georges Marteau" rédigé par Jude Talbot)

Henri Vever est client du magasin de Florine Langweil. (Source : notice agorha "Florine Langweil" rédigée par Elizabeth Emery)

Passionné par la peinture française, Henri Vever acquiert dès 1885 auprès de Paul Durand-Ruel (1831-1922) des toiles des peintres de l’école de 1830 avec Jean-Charles Cazin (1841-1901, Jean-François Raffaëlli (1850-1924) et Corot (1796-1875) dont Eurydice blessée (cat., n°20) ou Route ensoleillée (cat. n°26) ; les maîtres impressionnistes dont 9 Monet (1840-1926) avec Sainte-Adresse (cat. n°79) ou La Berge, à Lavaucourt (cat. n° 83) ou encore Alfred Sisley (1839-1899) et Camille Pissarro (1830-1903) ainsi que Ludus pro Patria (cat., n°92) de Puvis de Chavannes (1824-1898). Sa collection composée de 188 tableaux et sculptures sera vendue en février 1897 chez le marchand d’art Georges Petit (1856-1920), accompagnée d’un luxueux catalogue richement illustré. (Source : notice Agorha "Henri Vever" rédigée par Genevieve Aitken)

Passionné par la peinture française, Henri Vever acquiert dès 1885 auprès de Paul Durand-Ruel (1831-1922) des toiles des peintres de l’école de 1830 avec Jean-Charles Cazin (1841-1901, Jean-François Raffaëlli (1850-1924) et Corot (1796-1875) dont Eurydice blessée (cat., n°20) ou Route ensoleillée (cat. n°26) ; les maîtres impressionnistes dont 9 Monet (1840-1926) avec Sainte-Adresse (cat. n°79) ou La Berge, à Lavaucourt (cat. n° 83) ou encore Alfred Sisley (1839-1899) et Camille Pissarro (1830-1903) ainsi que Ludus pro Patria (cat., n°92) de Puvis de Chavannes (1824-1898). Sa collection composée de 188 tableaux et sculptures sera vendue en février 1897 chez le marchand d’art Georges Petit (1856-1920), accompagnée d’un luxueux catalogue richement illustré. (Source : notice Agorha "Henri Vever" rédigée par Genevieve Aitken)

En 1892, Henri Vever commence à participer régulièrement aux dîners quasi-mensuels des Amis de l’art japonais instaurés par le marchand d’art S. Bing (1838-1905) dans sa campagne de promotion en faveur de l’art japonais (Koechlin R., p. 21). Il y rencontre de fervents « bibeloteurs » japonais selon l’expression d’Edmond de Goncourt (1822-1896) tels que Charles Gillot (1853-1903), Hayashi Tadamasa (1853-1906) et Hagiwara (?-1901), Michel Manzi (1849-1915), Gaston Migeon (1861-1930), Raymond Koechlin (1860-1931), Raphaël Collin (1850-1916), Lucien Lévy-Dhurmer (1865-1953), Camille Groult (1832-1908). Ces réunions perdureront jusqu’en 1942 grâce à Henri Vever qui succède à Bing décédé en 1905. En 1892, il devient également membre correspondant de la Japan Society de Londres par l’intermédiaire de S. Bing. (Source : notice Agorha "Henri Vever" rédigée par Genevieve Aitken)

En 1892, Henri Vever commence à participer régulièrement aux dîners quasi-mensuels des Amis de l’art japonais instaurés par le marchand d’art S. Bing (1838-1905) dans sa campagne de promotion en faveur de l’art japonais (Koechlin R., p. 21). Il y rencontre de fervents « bibeloteurs » japonais selon l’expression d’Edmond de Goncourt (1822-1896) tels que Charles Gillot (1853-1903), Hayashi Tadamasa (1853-1906) et Hagiwara (?-1901), Michel Manzi (1849-1915), Gaston Migeon (1861-1930), Raymond Koechlin (1860-1931), Raphaël Collin (1850-1916), Lucien Lévy-Dhurmer (1865-1953), Camille Groult (1832-1908). Ces réunions perdureront jusqu’en 1942 grâce à Henri Vever qui succède à Bing décédé en 1905. En 1892, il devient également membre correspondant de la Japan Society de Londres par l’intermédiaire de S. Bing. (Source : notice Agorha "Henri Vever" rédigée par Genevieve Aitken)

En 1892, Henri Vever commence à participer régulièrement aux dîners quasi-mensuels des Amis de l’art japonais instaurés par le marchand d’art S. Bing (1838-1905) dans sa campagne de promotion en faveur de l’art japonais (Koechlin R., p. 21). Il y rencontre de fervents « bibeloteurs » japonais selon l’expression d’Edmond de Goncourt (1822-1896) tels que Charles Gillot (1853-1903), Hayashi Tadamasa (1853-1906) et Hagiwara (?-1901), Michel Manzi (1849-1915), Gaston Migeon (1861-1930), Raymond Koechlin (1860-1931), Raphaël Collin (1850-1916), Lucien Lévy-Dhurmer (1865-1953), Camille Groult (1832-1908). Ces réunions perdureront jusqu’en 1942 grâce à Henri Vever qui succède à Bing décédé en 1905. En 1892, il devient également membre correspondant de la Japan Society de Londres par l’intermédiaire de S. Bing. (Source : notice Agorha "Henri Vever" rédigée par Genevieve Aitken)

En 1892, Henri Vever commence à participer régulièrement aux dîners quasi-mensuels des Amis de l’art japonais instaurés par le marchand d’art S. Bing (1838-1905) dans sa campagne de promotion en faveur de l’art japonais (Koechlin R., p. 21). Il y rencontre de fervents « bibeloteurs » japonais selon l’expression d’Edmond de Goncourt (1822-1896) tels que Charles Gillot (1853-1903), Hayashi Tadamasa (1853-1906) et Hagiwara (?-1901), Michel Manzi (1849-1915), Gaston Migeon (1861-1930), Raymond Koechlin (1860-1931), Raphaël Collin (1850-1916), Lucien Lévy-Dhurmer (1865-1953), Camille Groult (1832-1908). Ces réunions perdureront jusqu’en 1942 grâce à Henri Vever qui succède à Bing décédé en 1905. En 1892, il devient également membre correspondant de la Japan Society de Londres par l’intermédiaire de S. Bing. (Source : notice Agorha "Henri Vever" rédigée par Genevieve Aitken)

En 1892, Henri Vever commence à participer régulièrement aux dîners quasi-mensuels des Amis de l’art japonais instaurés par le marchand d’art S. Bing (1838-1905) dans sa campagne de promotion en faveur de l’art japonais (Koechlin R., p. 21). Il y rencontre de fervents « bibeloteurs » japonais selon l’expression d’Edmond de Goncourt (1822-1896) tels que Charles Gillot (1853-1903), Hayashi Tadamasa (1853-1906) et Hagiwara (?-1901), Michel Manzi (1849-1915), Gaston Migeon (1861-1930), Raymond Koechlin (1860-1931), Raphaël Collin (1850-1916), Lucien Lévy-Dhurmer (1865-1953), Camille Groult (1832-1908). Ces réunions perdureront jusqu’en 1942 grâce à Henri Vever qui succède à Bing décédé en 1905. En 1892, il devient également membre correspondant de la Japan Society de Londres par l’intermédiaire de S. Bing. (Source : notice Agorha "Henri Vever" rédigée par Genevieve Aitken)

Raymond Koechlin, journaliste japonisant que fréquente Henri Vever, évoque dans ses Souvenirs d’un vieil amateur d’Extrême-Orient les visites de ces amateurs dans les magasins de Bing et d’Hayashi : "Dans une atmosphère fébrile Henri Vever fait de longues séances en quittant sa boutique. Gonse et lui sont les seuls clients à être admis à assister aux déballages des caisses dans les sous-sols du magasin de la rue de Provence" (Source : notice Agorha "Henri Vever" rédigée par Genevieve Aitken)

En 1892, Henri Vever commence à participer régulièrement aux dîners quasi-mensuels des Amis de l’art japonais instaurés par le marchand d’art S. Bing (1838-1905) dans sa campagne de promotion en faveur de l’art japonais (Koechlin R., p. 21). Il y rencontre de fervents « bibeloteurs » japonais selon l’expression d’Edmond de Goncourt (1822-1896) tels que Charles Gillot (1853-1903), Hayashi Tadamasa (1853-1906) et Hagiwara (?-1901), Michel Manzi (1849-1915), Gaston Migeon (1861-1930), Raymond Koechlin (1860-1931), Raphaël Collin (1850-1916), Lucien Lévy-Dhurmer (1865-1953), Camille Groult (1832-1908). Ces réunions perdureront jusqu’en 1942 grâce à Henri Vever qui succède à Bing décédé en 1905. En 1892, il devient également membre correspondant de la Japan Society de Londres par l’intermédiaire de S. Bing. (Source : notice Agorha "Henri Vever" rédigée par Genevieve Aitken)

En 1892, Henri Vever commence à participer régulièrement aux dîners quasi-mensuels des Amis de l’art japonais instaurés par le marchand d’art S. Bing (1838-1905) dans sa campagne de promotion en faveur de l’art japonais (Koechlin R., p. 21). Il y rencontre de fervents « bibeloteurs » japonais selon l’expression d’Edmond de Goncourt (1822-1896) tels que Charles Gillot (1853-1903), Hayashi Tadamasa (1853-1906) et Hagiwara (?-1901), Michel Manzi (1849-1915), Gaston Migeon (1861-1930), Raymond Koechlin (1860-1931), Raphaël Collin (1850-1916), Lucien Lévy-Dhurmer (1865-1953), Camille Groult (1832-1908). Ces réunions perdureront jusqu’en 1942 grâce à Henri Vever qui succède à Bing décédé en 1905. En 1892, il devient également membre correspondant de la Japan Society de Londres par l’intermédiaire de S. Bing. (Source : notice Agorha "Henri Vever" rédigée par Genevieve Aitken)

Raymond Koechlin, journaliste japonisant que fréquente Henri Vever, évoque dans ses Souvenirs d’un vieil amateur d’Extrême-Orient les visites de ces amateurs dans les magasins de Bing et d’Hayashi : "Dans une atmosphère fébrile Henri Vever fait de longues séances en quittant sa boutique. Gonse et lui sont les seuls clients à être admis à assister aux déballages des caisses dans les sous-sols du magasin de la rue de Provence" (Source : notice Agorha "Henri Vever" rédigée par Genevieve Aitken)

Henri Vever introduit pour la première fois en Occident l’art japonais comme une force artistique dans les créations de la maison Vever avec Eugène Grasset (1845-1917) et René Lalique (1860-1945) ses principaux collaborateurs. (Source : notice Agorha "Henri Vever" rédigée par Genevieve Aitken)

Henri Vever introduit pour la première fois en Occident l’art japonais comme une force artistique dans les créations de la maison Vever avec Eugène Grasset (1845-1917) et René Lalique (1860-1945) ses principaux collaborateurs. (Source : notice Agorha "Henri Vever" rédigée par Genevieve Aitken)

Henri Vever rencontre Hayashi Tadamasa (1853-1906) et Hagiwara (?-1901) lors des dîners de la société des Amis de l'Art Japonais. Quarante-neuf lettres de Vever adressées à Hayashi Tadamasa ou à son frère Hagiwara et rédigées entre 1893 et 1906 font mention des échanges, achats, règlements - parfois avec arrangements - d’objets d’art effectués par le collectionneur. Cette correspondance révèle les relations privilégiées entre les deux hommes et Vever -qui détient un compte chez Hayashi- lui demande la primeur de ses découvertes. (...) Il sollicite Tadamasa ou son frère Hagiwara pour monter ses estampes, aménager son atelier, rédiger les catalogues de ses collections, notes sur les bijoux chinois et japonais ou encore réaliser en 1898 un cachet japonais à son nom (Correspondance adressée à Hayashi Tadamasa, 2001, p. 258). En contrepartie, Vever est l’exécuteur testamentaire d’Hagiwara, preuve ultime de la confiance et de l’estime réciproque qui lie Vever à la famille d’Hayashi ; sans oublier les liens commerciaux qui les unissent, partageant parfois la même clientèle. (Source : notice Agorha "Henri Vever" rédigée par Genevieve Aitken)

Henri Vever côtoie régulièrement Charles Gillot, rencontrés lors des dîners de la société des Amis de l'Art Japonais . Il apprécie la simplicité du personnage et la pertinence de ses choix. Imprimeur et graveur-lithographe (Bing lui confie la direction artistique du Japon artistique). Gillot appartient, comme Vever, à une classe d’entrepreneurs issus de la bourgeoisie et au tempérament artiste rassemblant une communauté d’artisans passionnés par le japonisme, à laquelle s’ajoutent l’éditeur d’art Michel Manzi (1849-1915), les peintres -graveurs Henri Rivière ou George Auriol (1863-1938).

Par la diversité de ses goûts en « japonaiserie » selon l’expression de Champfleury, Gillot a probablement orienté, Vever vers d’autres domaines de création avec les gardes de sabre (tsuba), les vases, les écritoires (suzuki bako), les bronzes, les laques, les éventails ou les textiles. (Source : notice Agorha "Henri Vever" rédigée par Genevieve Aitken)

Vever fait partie du comité d'organisation de la première exposition exclusivement centrée sur la gravure japonaise avec Charles Gillot (1853-1903), Philippe Burty (1830-1890), Edmond de Goncourt (1822-1896), le peintre Charles Tillot (1825-1906), un ami de Degas, Édouard Lévy Montefiore (1826-1906), Georges Clémenceau (1841-1929), Antonin Proust (1832-1905) et Edmond Taigny (1828-1905). (Source : Notice Agorha "Henri Vever" rédigée par Geneviève Aitken)

Henri Vever côtoie régulièrement Charles Gillot, rencontrés lors des dîners de la société des Amis de l'Art Japonais . Il apprécie la simplicité du personnage et la pertinence de ses choix. Imprimeur et graveur-lithographe (Bing lui confie la direction artistique du Japon artistique). Gillot appartient, comme Vever, à une classe d’entrepreneurs issus de la bourgeoisie et au tempérament artiste rassemblant une communauté d’artisans passionnés par le japonisme, à laquelle s’ajoutent l’éditeur d’art Michel Manzi (1849-1915), les peintres-graveurs Henri Rivière ou George Auriol (1863-1938).

Par la diversité de ses goûts en « japonaiserie » selon l’expression de Champfleury, Gillot a probablement orienté, Vever vers d’autres domaines de création avec les gardes de sabre (tsuba), les vases, les écritoires (suzuki bako), les bronzes, les laques, les éventails ou les textiles. (Source : notice Agorha "Henri Vever" rédigée par Genevieve Aitken)

Gillot appartient, comme Vever, à une classe d’entrepreneurs issus de la bourgeoisie et au tempérament artiste rassemblant une communauté d’artisans passionnés par le japonisme, à laquelle s’ajoutent l’éditeur d’art Michel Manzi (1849-1915), les peintres-graveurs Henri Rivière ou George Auriol (1863-1938). (Source : notice Agorha "Henri Vever" rédigée par Genevieve Aitken)

Gillot appartient, comme Vever, à une classe d’entrepreneurs issus de la bourgeoisie et au tempérament artiste rassemblant une communauté d’artisans passionnés par le japonisme, à laquelle s’ajoutent l’éditeur d’art Michel Manzi (1849-1915), les peintres-graveurs Henri Rivière ou George Auriol (1863-1938). (Source : notice Agorha "Henri Vever" rédigée par Genevieve Aitken)

Robert de Montesquiou adresse une dédicace à Henri Vever et ses collections dans « Les Paroles diaprées ». (Source : notice Agorha "Henri Vever" rédigée par Genevieve Aitken)

Dans les années 1910, quand le marchand Georges Demotte propose à la vente les pages d’un rare Shâhnâma de grandes dimensions, Marteau n’hésite pas à lui en acheter trois pages isolées à miniatures et un feuillet double de texte. Il dépense pour les seules miniatures 40 000 francs. Son ami Vever en acquiert également sept feuillets, dont les achats s’échelonnent entre le 27 juin 1913 et le 29 mars 1914. (Source : notice Agorha "Georges Marteau" rédigé par Jude Talbot)

Emmanuel Tronquois est introduit la même année, peut-être par Théodore Duret, dans la Société des amis de l’art japonais. Fondée en 1892 par le marchand Siegfried Bing (1838-1905), cette société réunit entre autres, le peintre Félix Régamey (1844-1907), le bijoutier Henri Vever (1854-1954) (tous deux anciens élèves des beaux-arts, le second un an avant Tronquois), le conservateur du Louvre Gaston Migeon (1861-1930), le marchand Hayashi Tadamasa (1853-1906) (Japon japonismes, 2018, p. 100) ou bien Edmond de Goncourt (1822-1896) (Source : notice Agorha "Emmanuel Tronquois" rédigée par Laure Haberschill)

Avec Henri Vever, Raymond Koechlin, Charles Gillot et Prosper-Alphonse Isaac, Gaston Migeon faisait partie de la Société des Amis de l'art japonais fondée par Siegfried Bing (1838-1905), reprise par Vever de 1906 à 1914. (Source : Notice Agorha "Gaston Migeon" rédigée par Lucie Chopard)

En date du 15 décembre 1888, une facture est adressée par Siegfried Bing à Henri Vever pour 19 estampes, un exemplaire des Trente-six vues du Mont Fuji d'Hokusai, et un des Cinquante-trois Stations du Tokaido par Hiroshige, clarifiant d'emblée la relation des deux hommes. (Source : Notice Agorha "Henri Vever" rédigée par Geneviève Aitken)

Vever fait partie du comité d'organisation de la première exposition exclusivement centrée sur la gravure japonaise avec Philippe Burty (1830-1890), Edmond de Goncourt (1822-1896), le peintre Charles Tillot (1825-1906), un ami de Degas, Édouard Lévy Montefiore (1826-1906), Charles Gillot (1853-1903), Georges Clemenceau (1841-1929), Antonin Proust (1832-1905) et Edmond Taigny (1828-1905). (Source : Notice Agorha "Henri Vever" rédigée par Geneviève Aitken)

Vever fait partie du comité d'organisation de la première exposition exclusivement centrée sur la gravure japonaise avec Edmond de Goncourt (1822-1896), Philippe Burty (1830-1890), le peintre Charles Tillot (1825-1906), un ami de Degas, Édouard Lévy Montefiore (1826-1906), Charles Gillot (1853-1903), Georges Clemenceau (1841-1929), Antonin Proust (1832-1905) et Edmond Taigny (1828-1905). (Source : Notice Agorha "Henri Vever" rédigée par Geneviève Aitken)

Vever fait partie du comité d'organisation de la première expositions exclusivement centrée sur la gravure japonaise avec le peintre Charles Tillot (1825-1906), un ami de Degas, Philippe Burty (1830-1890), Edmond de Goncourt (1822-1896), Édouard Lévy Montefiore (1826-1906), Charles Gillot (1853-1903), Georges Clemenceau (1841-1929), Antonin Proust (1832-1905) et Edmond Taigny (1828-1905). (Source : Notice Agorha "Henri Vever" rédigée par Geneviève Aitken)

Vever fait partie du comité d'organisation de la première exposition exclusivement centrée sur la gravure japonaise avec Édouard Lévy Montefiore (1826-1906), Philippe Burty (1830-1890), Edmond de Goncourt (1822-1896), le peintre Charles Tillot (1825-1906), un ami de Degas, Charles Gillot (1853-1903), Georges Clemenceau (1841-1929), Antonin Proust (1832-1905) et Edmond Taigny (1828-1905). (Source : Notice Agorha "Henri Vever" rédigée par Geneviève Aitken)

Vever fait partie du comité d'organisation de la première exposition exclusivement centrée sur la gravure japonaise avec Georges Clemenceau (1841-1929), Philippe Burty (1830-1890), Edmond de Goncourt (1822-1896), le peintre Charles Tillot (1825-1906), un ami de Degas, Édouard Lévy Montefiore (1826-1906), Charles Gillot (1853-1903), Antonin Proust (1832-1905) et Edmond Taigny (1828-1905). (Source : Notice Agorha "Henri Vever" rédigée par Geneviève Aitken)

Vever fait partie du comité d'organisation de la première exposition exclusivement centrée sur la gravure japonaise avec Antonin Proust (1832-1905), Philippe Burty (1830-1890), Edmond de Goncourt (1822-1896), le peintre Charles Tillot (1825-1906), un ami de Degas, Édouard Lévy Montefiore (1826-1906), Charles Gillot (1853-1903), Georges Clemenceau (1841-1929) et Edmond Taigny (1828-1905). (Source : Notice Agorha "Henri Vever" rédigée par Geneviève Aitken)

Vever fait partie du comité d'organisation de la première exposition exclusivement centrée sur la gravure japonaise avec Edmond Taigny (1828-1905), Philippe Burty (1830-1890), Edmond de Goncourt (1822-1896), le peintre Charles Tillot (1825-1906), un ami de Degas, Édouard Lévy Montefiore (1826-1906), Charles Gillot (1853-1903), Georges Clemenceau (1841-1929) et Antonin Proust (1832-1905). (Source : Notice Agorha "Henri Vever" rédigée par Geneviève Aitken)

Acquis lors de la vente de la collection par Henri Vever (1854-1942) [Collection d’un amateur. Objets d’art de la Corée, de la Chine et du Japon... ; (Vente : 27-30 mars 1911.), Expert : E. Leroux, 1911, joaillier et collectionneur], le Jikji 직지parvient par la suite dans les collections de la Bibliothèque nationale de France (BnF, département des Manuscrits orientaux, Coréen 109), comme d’ailleurs nombre d’exemplaires vendus en 1911, acquis soit directement, soit indirectement. Celui-ci est aujourd’hui considéré comme un trésor national par la Corée.

(Source : Notice Agorha "Victor Collin de Placy rédigée par Stéphanie Brouillet)

Alexis Rouart est invité tous les dimanches matin chez le collectionneur Henri Vever (1854‑1942) et participe aux dîners japonais organisés tous les mois par Siegfried Bing (1838‑1905).

(Source : Notice Agorha "Alexis Rouart" rédigée par Louise Lainée)

Publié dans le volume 2 du Dictionnaire des historiens d'art

Bibliographie de : La bijouterie française au XIXème siècle. Paris : Floury, 1906-1908. 3 vol.

Champs Répertoire des historiens d’art déplacés suite à mise en ligne de février 2011

Sujet d'études précis : histoire du bijou et de l'orfèvrerie

Technique étudiée : objet d'art

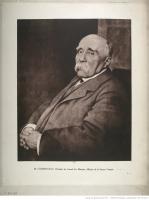

Documentation personne : Coll. particulière : portrait, à mi-corps, de 3/4, photographie (?), 1931.

Bibliothèque nationale de France : AA3 Polat T.

Collection / collection d'une personne

Evénement / exposition

Evénement / exposition

Personne / personne

Personne / personne

Personne / personne

Personne / personne

Personne / Société savante

Personne / personne

Personne / Société savante

Personne / personne

Personne / personne

Personne / collectivité

Personne / personne

Personne / collectivité

Personne / personne

Personne / personne

Personne / personne

Personne / personne

Personne / personne

Personne / personne

Personne / collectivité

Personne / collectivité

Personne / personne

Référence / catalogue d'exposition

Référence / mémoire

Référence / catalogue de vente

Référence / catalogue de collection

Référence / référence d'archives

Référence / catalogue d'exposition

Référence / catalogue d'exposition