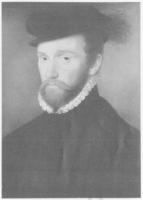

Duval, Marc

Marc Duval est un peintre et graveur français, originaire de Mayenne. Selon le dictionnaire des artistes de Bérard (Guilmard 880), il était également connu comme peintre d’ornements.

Fils de Bertin Du Val, « peintre et sculpteur de François Ier », il est né au faubourg Saint-Vincent du Mans autour de l’année 1530 (Guiffrey 1879). Sourd et possiblement protestant, rien n’est connu de sa formation qu’il aurait sans doute effectué dans l’atelier de son père. On lui suppose également un voyage en Italie. Karel van Mander (Miedema 1994) mentionne dans la vie de son ami Bartholomeus Spranger que ce dernier aurait voyagé à Paris vers 1565 et fait une partie de son apprentissage dans l’atelier d'un « peintre de la Reine-Mère, un bon miniaturiste [verlichter] appelé Marcus », précisant que le maître avait travaillé à Rome auprès de Giulio Clovio. Louis Dimier (1924), associe cette indication à une autre anecdote de van Mander qui mentionné un « Maestro Marcho Francese » qui aurait participé au décor du Palazzo Sacchetti en mai 1553 pendant 14 jours (Hewett 1928) et lui suppose donc un séjour en Italie dans les années 1550, auquel il rattache sa production de gravures de grotesques. Zvereva (2011) a considéré ces sources comme contradictoires, indiquant que si Marc Duval avait été actif au palais de Sacchetti, il n’aurait pu être dans l’atelier de Giulio Clovio. La datation autour de 1553 est problématique puisque Giulio Clovio est alors à Florence depuis deux ans. Toutefois, il n’est pas possible d’infirmer ou de confirmer ce possible voyage en Italie puisque Giulio Clovio rentre à Rome cette même année 1553. D’autre part, les informations sont sans doute assez véridiques puisque van Mander et Spranger se connaissaient bien. Enfin, la liste des officiers de Catherine de Médicis ne sont pas connues pour les années entre 1560 et 1567, date à laquelle il entre au service de Jeanne d’Albret. Il peut également être supposé une formation directe ou indirecte auprès de François Clouet, dont l’œuvre montre une forte influence, comme sur la plupart des portraitistes de la génération du milieu du XVIe siècle.

S’il y a retour en France, il rentre sans doute au Mans : les premiers documents d’archives connus le nomment peintre dans cette ville en 1561-62 (d'Espaulart, 1862). Il y épouse Catherine le Jolly avec qui il a au moins quatre enfants, nés à Paris : Robert, Jacques, Marc et une fille, Elisabeth, également douée pour le dessin et le portrait (La Croix du Maine 1584, Scailliérez 2002). Le couple s’installe rapidement à Saint-Germain des Prés, rue de Grenelle, paroisse idéale pour un artiste non parisien et non catholique. Si on tient compte de l’anecdote de Spranger citée par van der Mander, il se serait arrivé à Paris entre 1562 et 1565. Se serait-il installé dans la capitale lorsqu’il est appelé au service de la cour ?

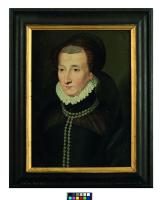

En 1567, il est employé par Jeanne d’Albret avec 100l.t de gages à partir de 1567, puis au service d’Henri de Navarre, futur Henri IV (Raymond 1873-74). Entre 1576 et 1578, il reçoit ainsi des gages au titre de peintre et valet de chambre du roi de Navarre (Archives départementales des Pyrénées Atlantiques (AdPA), B/2243, 2317, 2321, détruites en 1908 ; Raymond 1874). En 1578, il est également payé 66 écus (soit 198 l.t.) pour quatre tableaux de petites dimensions pour le roi et 36 l.t. pour un petit portrait de Henri IV destiné à Philippe de Duplessis-Mornay (AdPA B/2321 (détruit) ; Fillon 1879, p. 224, Guiffrey 1879, p. 221-222, Moreau-Nélaton 1924, p. 166). En 1584, il reçoit une dernière pension en qualité de « peintre et valet de chambre de Jeanne d’Albret », sans doute un arriéré d’une pension non payée, cette dernière étant morte en 1572 (AdPA B/2723 (détruit), Raymond 1874). Celle-ci dut être versée à sa famille puisque ce dernier est mort à cette date, ou s’agit-il d’une erreur e transcription ? Raymond suppose plutôt que Marc Duval aurait rencontré des difficultés à être payé et dût faire face à des retards réguliers. Malheureusement, l’auteur ne transcrit qu’une seule de ces quittances.

Ce service à la cour de Navarre protestante entre en rupture avec sa vie quotidienne, en tant que résidant à Paris car la plupart des quittances citées par Raymond ont été rédigées dans cette ville. Aussi, entre 1576 et 1577, plusieurs actes civils qualifient Marc Duval de « peintre du roi » (Paris, BnF, NAF 12100, n° 25601, 25602). S’agit-il d’Henri de Navarre ou d’Henri III ? Il semble étrange que le comte de Laborde ait omis une mention aussi importante que « de Navarre » s’il s’agissait bien de Henri IV et la liste des officiers du roi de France n’est pas conservée pour ces années. Cette même année 1577, Marc Duval est témoin du mariage de Jean Rabel, qualifié de « maître peintre » et en 1579, lors d'une affaire juridique au Chatelet, il est plutôt qualifié de « marchand peintre » (Guiffrey 1915).

Ainsi, il semblerait que l’artiste soit partagé entre une vie apparemment ancrée dans la société artistique parisienne et catholique : ses enfants sont baptisés à l’église et lui-même ainsi que sa famille participent à la vie sociale. On peut citer par exemple que Benjamin Foulon, neveu de François Clouet, est parrain du fils cadet du peintre en 1579 (Paris, BnF, NAF 12100, n° 25604), mais également que Monsieur (ou Monseigneur) de Saint-André, sans doute le successeur de Jacques d’Albon de Saint-André (1512-1562), et le seigneur de Mazan et Vaucluse, sans doute le fils d’Esprit Astoaud-Causans, seigneur de Vaucluse et de Mazan au plus tard en 1548. Étant au service de la cour et de celle de Navarre, il peut être supposé que Duval ne faisait pas étalage de sa position au service du roi de Navarre alors en relation conflictuelle avec le roi de France. De plus, ceci explique le mystère autour de ses convictions religieuses. En effet, le fait de n’être pas maître au sein de la corporation des peintres est une raison suffisante du fait de son installation à Saint-Germain des Prés, en dehors de la juridiction de cette corporation.

Cette liberté, et la difficulté de paiement de ses patrons officiels, en particulier la cour de Navarre, lui permet de développer une importante polyvalence et de répondre aux commandes de la cour en dessins, peintures, gravures et aussi possiblement miniatures. Son corpus reste présumé, étudié à partir des gravures signées et datées à partir de 1579, soit à la toute fin de sa carrière. Adhémar (1970) écrit qu’« il est le premier à graver les crayons, au lieu de les recopier sous forme de dessins ». Ces gravures ne représentent pas seulement des portraits, mais également des peintures d’histoire qu’il copie d’après des maîtres (Saint Jérôme anonyme, Le Christ et la femme adultère d'après Lorenzo Lotto), un genre pour lequel aucune œuvre autographe ne peut lui être attribuée et pour lequel il semble ne pas avoir une maîtrise suffisante puisqu’il envoie Bartholomeus Spranger dans l’atelier d’un autre peintre (Miedema 1994).

L’assimilation du « Peintre de Luxembourg-Martigues », nom de convention créé par Louis Dimier (1924-1926, t. II p. 133-147), à la figure artistique de Duval a été proposée par Jean Adhémar lors de l’exposition des crayons de la BNF en 1970, une assimilation qui reste controversée (Zvereva 2011). Les dessins qui lui étaient attribués par Dimier sont aujourd’hui plutôt donnés à l’atelier de Clouet.

Marc Duval meurt le 13 septembre 1581 (Guiffrey 1879). Si l’on ajoute également la mention de travaux de grotesques, on peut conclure qu’il était un peintre complet, capable de répondre à une variété de commandes, bien que le portrait semble avoir été sa spécialité. Il semble avoir eu un atelier suffisamment important puisqu’il a attiré des peintres comme Spranger. Il a également formé sa fille Élisabeth, citée par La Croix du Maine (1584) comme une bonne dessinatrice de portraits.

p. 306-307

p. 225-226

Article sur Bertin Duval, père de Marc Duval.