METTHEY Jean (DE)

Jean Metthey, der einzige Sohn des Keramikers André Metthey, gründete im Jahre 1935 die Galerie Élysée an der Adresse 69 Rue du Faubourg-Saint-Honoré. Während der deutschen Besatzung arbeitete er als Gutachter für die Versteigerung der Sammlung Bernheim-Jeune, beteiligte sich in der Schweiz am Verkauf eines Gemäldes aus der Sammlung Rosenberg und machte Geschäfte mit dem Kaiser Wilhelm Museum in Krefeld.

Die Galerie Élysée

Jean Metthey, der einzige Sohn von André Metthey (1871-1920), Keramiker, und Emma Louise Meunier, kam im Jahre 1904 zur Welt. Seine frühe Kindheit verbrachte er in Asnières-sur-Seine, wo sein Vater ein Atelier hatte. Auf Ambroise Vollards (1866-1939) Anregung hin lud Letzterer in jener Zeit zahlreiche Maler wie etwa Henri Matisse, Maurice de Vlaminck oder Georges Rouault ein, die bei ihm mit Zinnfritte glasierte Keramiken dekorierten und dann im Jahre 1907 gemeinsam beim Salon des Indépendants präsentierten. 1909 wurde ihm eine Einzelausstellung im Palais Galliera gewidmet. Das historische Seine-Hochwasser von 1910 überflutete das Atelier in Asnières und im Krieg musste André Metthey das Unternehmen dann auflösen. 1920 stirbt Jeans Vater an Tuberkulose.1

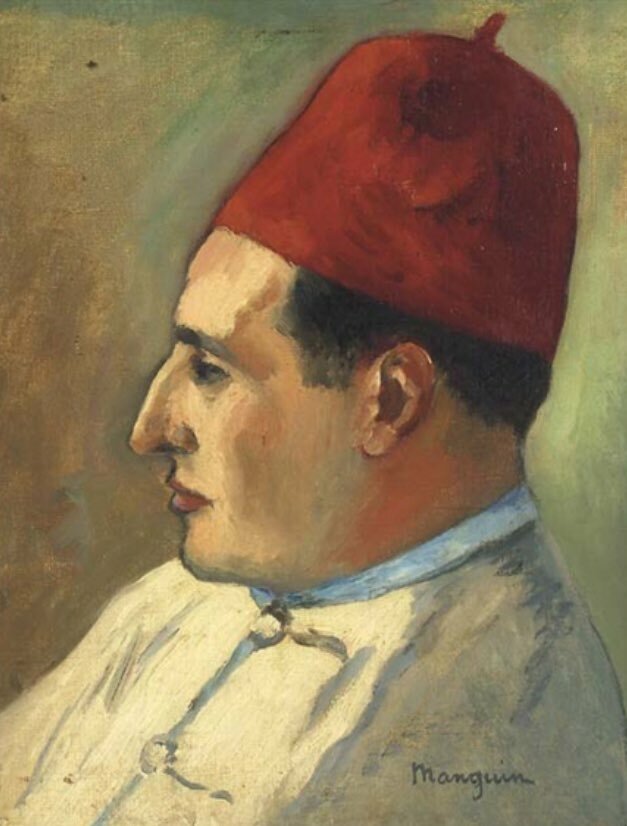

Da Jean Metthey sich den Künstlern des Fauvismus, zu denen sein Vater Kontakt hatte, sehr verbunden fühlte, wurde er der Händler von Vlaminck, und er traf auch regelmäßig Paul Signac (1863-1935), der ihm Gemälde widmete. Vlaminck half ihm 1935 bei der Eröffnung der Galerie Élysée, die sich an der Adresse 69 Rue du Faubourg-Saint-Honoré befand. Mit Maurice Utrillo, der Schwierigkeiten hatte, seine Werke zu verkaufen, hatte er einen Vertrag abgeschlossen, doch dieser wechselte dann zu Paul Pétridès.2 Henri Manguin porträtierte ihn 1937 in türkischem Gewand.3

Die Privatadresse des Galeristen – 20 Avenue de Messine in Paris – ist im US-amerikanischen Archiv erwähnt.4 Dort wohnte der Galerist mit seiner Frau Suzanne, geb. Duitz, die er 1921 in Paris geheiratet hatte.5 Als langjähriger Freund von Vlaminck kaufte Jean Metthey 1936 einen Zweitwohnsitz in Rueil-la-Gadelière, La Tournette, in der Nähe von La Tourillière, wo der Künstler lebte.6

Gutachter im Hôtel Drouot während der deutschen Besatzung

In der Besatzungszeit verdächtigen die Deutschen Metthey, Jude zu sein. Trotz „andauernder anonymer Briefe, die ihm seine jüdische Abstammung vorwerfen“ wendet er sich an Lucien Adrion, damit dieser ihm die für Ausstellungen benötigten Genehmigungen besorgt.1 Als Gutachter arbeitet der Kunsthändler bei mehreren Auktionen im Hôtel Drouot, insbesondere beim Verkauf der in der Galerie Bernheim-Jeune und bei Paul Rosenberg beschlagnahmten Vermögensgüter.

Am 22. Dezember 1941 wurde er als Gutachter unter der Leitung von Alphonse Bellier und seinem Assistenten André Schoeller für die Auktion von Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen und Skulpturen der Firma Bernheim-Jeune im Hôtel Drouot bestellt, als der Vermögensverwalter Édouard Gras die Erlaubnis erhalten hatte, den Bestand der Galerie stückweise zu verkaufen. Maud van der Klip kaufte 38 Zeichnungen, Aquarelle, Gouachen und Gemälde zum Preis von 402.264 F.2 Mithilfe derselben Mitarbeiter organisierte er am 2. März 1942 eine zweite Auktion mit modernen Gemälden und Skulpturen aus der Galerie Bernheim-Jeune, die von Gras und Camille Borione beschlagnahmt worden waren. Die Werke gingen im Wesentlichen in die Hände dreier verschiedener Käufer, und zwar Jean Metthey und André Schoeller, die bei der Auktion anwesenden Gutachter, und John van der Klip über. Dessen Tochter Maud kaufte dieses Mal 18 Zeichnungen, Aquarelle, Gouachen und Gemälde zu einem Preis von 320.367 F.3

Metthey hatte auch mit dem Verkauf eines Gemäldes aus der Sammlung Paul Rosenberg zu tun, als nämlich am 9. März 1942 Matisse‘ La femme à l’ombrelle [⁓ Frau mit Schirm] im Hôtel Drouot versteigert werden sollte. Herr Berthet zog dann aber das Gemälde vom Verkauf zurück. Da der Wert damit gesunken war, konnte es nun ohne Nennung des enteigneten, jüdischen Eigentümers erneut in Umlauf gebracht werden. Berthet hatte es bei Ignacy Rosner erworben, der es seinerseits bei Rochlitz gekauft hatte, in dessen Besitz es durch einen Tausch mit dem ERR gekommen war. Daraufhin bot Jean Metthey es Gustave Bornant in der Schweiz zum Preis von 400.000 F an. Es wurde Paul Rosenberg zurückerstattet.4

Die während des Krieges gestohlenen Gemälde

Während des Krieges wurden Jean und Suzanne Metthey Opfer eines Einbruchs, bei dem mehrere Gemälde gestohlen wurden. Am 16. Mai 1944 meldeten sie den Diebstahl in der Galerie Élysée, 69 Rue du Faubourg-Saint-Honoré in Paris, bei dem ein Gemälde von Vlaminck mit einer „Schneelandschaft“ entwendet worden war und am 12. Mai 1945 gaben sie an, dass Gemälde und Zeichnungen aus dem Besitz von Herrn Metthey in seiner Pariser Wohnung 20 Avenue de Messine gestohlen wurden: das Porträt eines Mannes von Cézanne mit antikem Rahmen, zwei Zeichnungen von Suzanne Valadon, „Nu debout“ [~ Stehender Akt] und „Nu assis“ [~ Sitzender Akt], ein von Paul Signac signiertes Aquarell mit der Widmung „à Jean pour ses étrennes“ [für Jean zum Neuen Jahr], ein Gemälde von Vlaminck, „Bouquet de fleurs“ [~ Blumenstrauß], eine Farblithographie von Paul Signac, „Le port de St-Tropez“ [~ Der Hafen von St. Tropez] und ein Gemälde von Maximilien Luce, „un paysage, signé“ [~ eine Landschaft, mit Signatur].1

Unter den im Speicher ihres Landhauses gelagerten Werken befanden sich unter anderen ein Renoir, Tête de jeune femme sous un chapeau de paille [~ Junger Frauenkopf mit Strohhut] und eine Skizze von Seurat, Esquisse complète du dimanche à la Grande Jatte [~ Vollständige Skizze für einen Sonntag auf der Insel La Grande Jatte], die die Witwe des Malers, Berthe Signac, dem Ehepaar bei Kriegsausbruch anvertraut hatte. Das von Seurat auf einer 14 × 15 cm großen Holztafel angefertigte Werk ist eine Studie aus dem Jahr 1884, die Signac geerbt hatte. Dieses in jener Zeit abhanden gekommene Gemälde, das Metthey als gestohlen gemeldet hatte, ließ Ginette Cachin-Signac, die Alleinerbin und Tochter des Malers, im Répertoire des biens spoliés en France durant la guerre de 1939 à 1945 [Verzeichnis des NS-Kunstraubs] eintragen. Es taucht später wieder auf dem Markt auf und im Jahre 2007 erstattet Françoise Cachin, die Enkelin des Malers Signac, wegen Hehlerei Anzeige gegen Unbekannt.2

Die finanzgerichtlichen Verfahren nach dem Krieg

Nach dem Krieg wurde gegen Jean Metthey ein steuerrechtliches Verfahren eröffnet, weil er ohne Ausfuhrgenehmigungen an Maria Gillhausen Gemälde von Sisley (Le printemps [~ Der Frühling]), Utrillo (L’église blanche [~ Die weiße Kirche]) und Boudin (Le port de Dordrecht [~ Der Hafen von Dordrecht]) sowie an das Kaiser Wilhelm Museum in Krefeld Gemälde von Greuze (accordeur de guitare [~ Der Gitarrenstimmer]) und Chardin (Nature morte [Stillleben]) im Wert von 1.335.000 F verkauft hatte. Er behauptete, dass ihm der „Israelit Gilbert Lévy“ diese Gemälde anvertraut hätte, um seine Flucht zu finanzieren. Am 3. April 1947 wurde Metthey zu einer Konfiszierung und einer Geldstrafe in der Höhe von 1 814 839 F verurteilt.1

Das Greuze zugeschriebene Gemälde befand sich unter diesen nach Deutschland exportierten Werken und so verkaufte Metthey es am 15. Dezember 1941 für 30.000 RM bzw. 600.000 F an das zu jenem Zeitpunkt von Friedrich Muthmann geleitete Kaiser Wilhelm Museum in Krefeld.2 Nach dem Krieg wurde es wieder nach Frankreich gebracht und es befindet sich nun seit 1953 im Musée des Beaux-Arts in Nantes.3

Metthey arbeitete nach dieser Verurteilung weiterhin als Gutachter beim Hôtel Drouot, aber auch für die Galerie Beaux-Arts und die Galerie Charpentier, und das bis zu seinem Tod im Jahre 1955.4

Basisdaten

Personne / personne