Exposer la mission en Chine de Théodose de Lagrené (1844-1849)

Introduction

Au lendemain de la première guerre de l’opium et de la signature du traité de Nankin (29 août 1842), la Chine apparaît pour l’Occident comme un marché stratégique sur l’échiquier du commerce international. Constatant les progrès fait par le Royaume-Uni dans la région, le gouvernement de Louis-Philippe (1773-1850) souhaite impulser à nouveau l’action de la France à l’Extrême-Orient. L’ambassade de Théodose de Lagrené (1800-1862) est préparée conjointement par les ministères des Affaires étrangères, de la Marine, des Finances et de l’Agriculture et du Commerce. Elle donne lieu au traité inégal de Whampoa, signé le 24 octobre 1844 près de Macao, conférant aux Français de nouveaux avantages commerciaux en Chine, à l’instar des Anglais. L’expédition doit aussi servir de mission de repérage dans le cadre de la politique des points d’appuis de François Guizot (1787-1874), prélude aux ambitions coloniales de la France en Indochine. Enfin, une délégation commerciale est attachée à l’ambassade afin de rapporter toutes données et échantillons utiles à la préparation des échanges ultérieurs avec la Chine et ses voisins.

La sélection des « délégués du commerce » est orchestrée par Laurent Cunin-Gridaine (1778-1859), le ministre du Commerce et de l’Agriculture, après consultation des chambres de commerce des villes possédant d’importantes industries ou manufactures (Lettre de Cunin-Gridaine aux membres de la chambre de commerce de Saint-Étienne, 3 oct. 1843, AD 42, 13J166). Ces hommes issus de la bourgeoisie d’affaires sont choisis pour leur expertise, là où des missionnaires et consuls souvent éloignés des questions commerciales faisaient auparavant office d’informateurs à l’étranger. Auguste Haussmann (1815-1874) est appointé par la chambre de commerce de Mulhouse pour représenter l’industrie du coton, Natalis Rondot (1821-1900), le candidat de la chambre de commerce de Reims, est chargé de l’industrie des laines, des draps et du vin et Édouard Renard (1812-1896) est chargé de l’industrie parisienne. Enfin, Isidore Hedde (1801-1880), le candidat de la chambre de commerce de Saint-Étienne, est nommé au poste de délégué de la soie et des soieries. Des « Instructions aux délégués commerciaux » précisent clairement l’ensemble des missions qui leurs sont attribuées (Ministère de l’Agriculture et du Commerce, fév. 1844, n°5 ; Revue de l’Orient, 1844, vol. 3, p. 289-296). En vue des négociations, le ministère des Finances confie la question des tarifs à un inspecteur des douanes, Jules Itier (1802-1877), aussi amené à participer à la mission des délégués.

Si le rôle premier des délégués commerciaux est d’évaluer le placement des produits français sur le marché chinois, ils consacrent après les premiers mois d’investigations plus d’attention à une question qui au départ ne devait être que secondaire, la recherche de marchandises et matières pouvant être importées en France ou dans des pays intermédiaires. À la fin de la mission, les modalités d’utilisation des milliers d’objets collectés durant deux ans par les délégués sont étudiées et l’idée d’une exposition des « produits de l’industrie chinoise » apparaît naturellement comme le moyen de diffuser les résultats des enquêtes menées par les délégués sur les techniques de production et le commerce en Chine et Indochine. L’exposition est organisée par le ministère de l’Agriculture et du Commerce à Paris en 1846. Les années suivantes, trois autres expositions sont montées dans des villes réputées pour la fabrication de textiles, Lyon, Saint-Étienne, et Nîmes.

La constitution d’une collection hétéroclite

L’origine et la typologie des objets collectés par la mission commerciale

L’essentiel des objets que les délégués collectent lors de leur voyage proviennent de Canton, où ils arrivent en octobre 1844 et où ils séjournent de manière répétée pendant plusieurs mois. Dans cette ville, ils fréquentent les quartiers des industries textiles ainsi que le secteur des factoreries avec ses rues commerçantes, où ils trouvent des tissus, des céramiques, mais aussi toutes sortes d’objets et de curiosités. Dans leurs journaux, les voyageurs écrivent des descriptions enthousiastes de cette ville (p. ex. : Haussmann, A., 1848, vol. 1, p. 228-235 ; Itier, J., 1848, vol. 2, p. 8-35). Déçus par l’interdiction de sortir des faubourgs ouverts aux étrangers, les délégués utilisent parfois des moyens détournés pour explorer l’intérieur du pays, comme par voie fluviale (Itier, J., 1848, vol. 2, p. 123). Ils ont aussi l’occasion de mener une collecte en Insulinde, où ils rejoignent l’ambassadeur en février 1845, et de faire, en automne de la même année, le tour de trois autres des cinq ports chinois ouverts au commerce français par le traité (Ningbo, Shanghaï et Xiamen, seul Fuzhou n’ayant pu être visité).

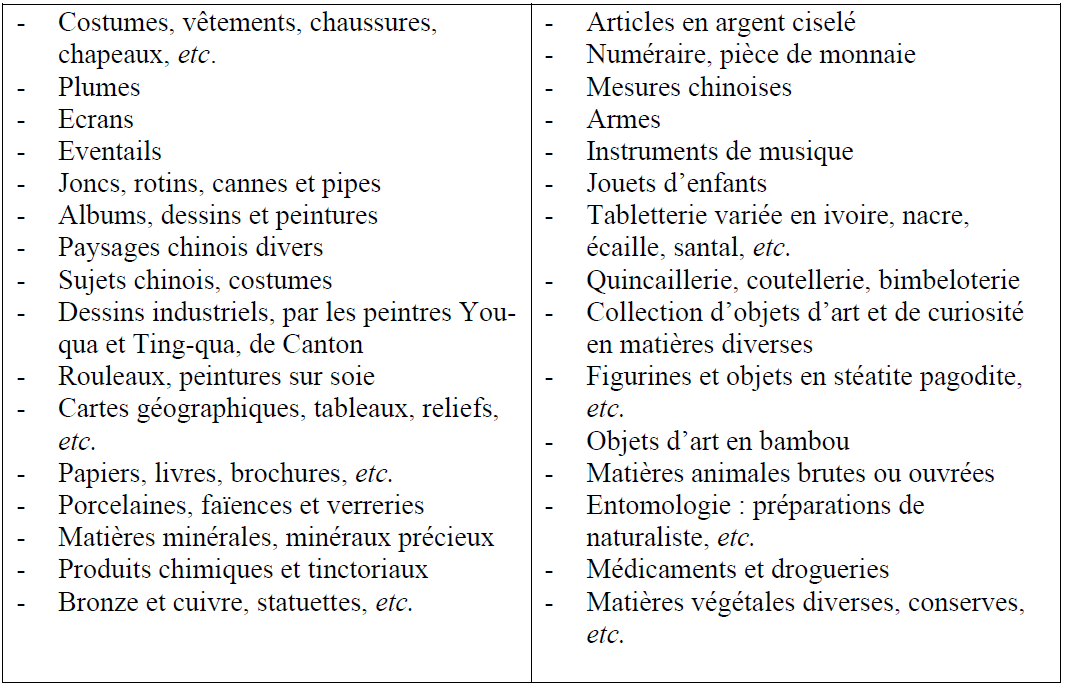

La collecte menée par les délégués poursuit une approche plus quantitative que sélective, avec une volonté de tout échantillonner, comme pour faire l’inventaire complet des contrées visitées. L’opération comprend ainsi une composante ethnographique, même si les objets récoltés ont avant tout le statut d’information utile au commerce et à l’industrie. Le catalogue de l’exposition organisée au retour de la mission donne une idée de la masse et des types d’objets rapportés (Ministère de l’Agriculture et du Commerce. Mission commerciale de Chine. Exposition des échantillons et modèles rapportés de la Chine et de l’Inde par les délégués commerciaux. Paris : Paul Dupont, 1846). Contenant des milliers d’entrées, il est divisé en cinq sections, chacune rédigée par un délégué : les cotons (Haussmann) ; les laines (Rondot) ; les soies (Hedde) ; les articles d’art et de curiosité (Renard) ; les alcools, huiles, tabacs et sucres (Rondot). Des objets de natures variées sont rassemblés pour chaque industrie, des spécimens de plantes (mûriers), d’espèces (vers à soie), substances naturelles (minéraux, substances tinctoriales), aux étoffes, produits manufacturés (vêtements, accessoires), ustensiles, outils et machines ou maquettes. La section concernant l’industrie parisienne est la plus dense, rassemblant des objets fournis par les quatre délégués, qui ne pouvaient être classés dans les autres catégories.

Les modalités de la collecte

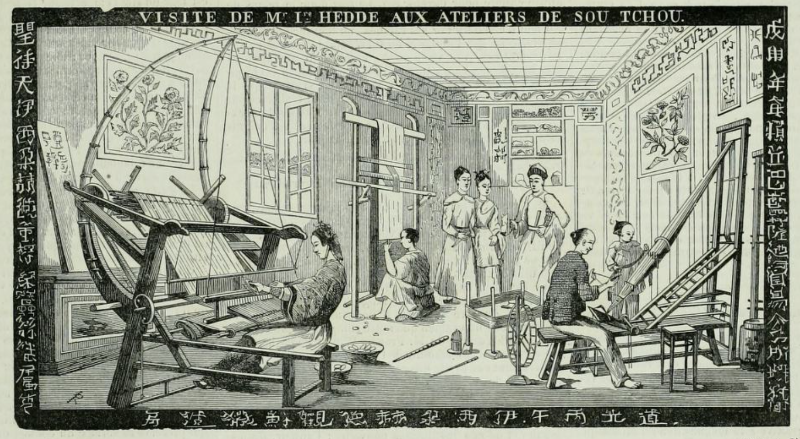

Les objets sont pour l’essentiel acquis pacifiquement, par dons, troc ou achats. Pour autant, les échanges ne sont pas toujours consentis par les Chinois, parfois réticents à laisser les délégués prélever des échantillons au sein même des ateliers de fabrication. Lors de la visite des ateliers de peinture d’un fabricant de porcelaine à Canton en 1844, Jules Itier recourt ainsi à la ruse pour devancer son guide et subtiliser des échantillons sous le nez d’un ouvrier interloqué, sans autre forme de cérémonie que de glisser quelques piastres dans la main de ce dernier. (Itier, J., 1848, vol. 2, p. 86-88 ; Itier fera don de ces objets à la manufacture de Sèvres à son retour, voir d’Abrigeon P., 2022, p. 111). Quelques mois plus tard, Isidore Hedde réussit à atteindre Suzhou déguisé en Chinois, malgré l’interdit pour les étrangers de pénétrer dans d’autres ports que ceux ouverts par le traité (article 2 du traité de Nankin). Grâce à ce subterfuge, il visite les ateliers de la manufacture impériales des soieries, et en ramène de précieuses informations (Journal des débats, 28 août 1846, n.p. ; Mau C.-H. « Les enquêtes d’Isidore Hedde sur l’industrie chinoise de la soie et leur impact ». In Mau C.-H. et Will, P.-É., 2017, p. 174-175). En février 1845, les matelots des navires transportant l’ambassade se livrent à des pillages lors d’une opération de représailles dans l’archipel de Sulu en Insulinde (Yvan, M.-H., 1855, p. 386-388) : il est possible que la collection d’objets provenant de cette région ait été épisodiquement alimentée par le commerce informel qui se déroulait au sein de la mission elle-même, les matelots revendant le fruit de leurs exactions à leurs supérieurs, comme cela se fait lors de ce type d’expédition (Charpy, M., 2010, p. 651-652).

Pour mener à bien leurs opérations, les délégués s’appuient sur une méthodologie, relevant consciencieusement les lieux et prix d’acquisition, et sur une logistique qui signalent les débuts de la professionnalisation de ce type de collecte. Comme dans le cas des voyages scientifiques, ces « explorateurs » bénéficient avant et pendant leur voyage de soutiens financiers, de conseils scientifiques et techniques. Sur place, ils travaillent avec des assistants, des guides, des interprètes, des porteurs, essentiels à chaque étape, notamment pour emballer, acheminer et expédier les caisses d’échantillons au fur et à mesure de l’avancée de la mission. En France, les objets et rapports écrits sont ensuite classés, analysés et stockés au ministère du Commerce. Il semble cependant que le budget alloué aux délégués n’ait pas été suffisant pour couvrir toutes leurs acquisitions. Certains des délégués, comme Isidore Hedde, utilisent alors leurs propres économies (Le Censeur, 16 sept. 1847, n.p.), entretenant un flou entre objets appartenant au gouvernement et leurs collections personnelles.

Les outils documentaires : l’exemple des dessins et peintures d’exportation

Les délégués prennent soin de collecter à la fois les objets représentatifs des cultures et activités chinoises, et des images représentant les divers procédés et étapes. Les images ramenées par la mission sont pour la plupart issues des ateliers des peintres du China Trade travaillant à Canton et Macao (comme Lam Qua 林官 [1802-v. 1860], Tingqua 關聯昌 [1809-1870], Youqua 煜呱 [act. v. 1840-1880] ou Sunqua 順呱 [act. v. 1830-1870]), dont la production est caractérisée par un style hybride. Un album de 144 dessins au trait réalisés par l’atelier de Tingqua (Bibliothèque du CNAM, Ms 49) représente par exemple toutes les étapes de l’industrie de la soie depuis la culture des mûriers et l’élevage des vers à soie, jusqu’à la vente des tissus. Les dessins sont accompagnés d’annotations en chinois nommant les procédés et outils. La Bibliothèque nationale conserve également de nombreux exemplaires issus de cette collecte, comme un album peint par Youqua sur l’Industrie de la porcelaine, de l’extraction du kaolin à l’emballage des pièces pour l’expédition (BNF, PET FOL-OE-106). Contrairement aux peintures d’exportation sur des sujets courants qui sont vendues en lot dans les ateliers-boutiques, ces images relatives aux industries ont certainement été commandées spécialement par les délégués. Pour les exécuter, les peintres se sont peut-être inspirés d’une iconographie existante dans la tradition chinoise, comme celle du Gengzhitu 耕織圖, un traité de riziculture et de sériculture (p. ex. : Yuzhi gengzhitu 御製耕織圖, 1696, musée Guimet, BG29428). La finesse des traits, la richesse des couleurs et même l’ajout d’éléments en soie pour les albums les plus précieux confèrent à ces dessins une valeur esthétique et artistique indéniable. Ces œuvres font l’objet de nombreux commentaires lors de leur exposition à Paris, où, là encore, l’outil et son image sont présentés conjointement (voir p. ex. : Gautier, T., in. Cabinet de l’amateur et de l’antiquaire, 1846, vol. 4, p. 492 ; Le Petit Courrier des dames, 20 août 1846, vol. 51, p. 78).

Ce contact avec les artistes du China Trade mène à des échanges artistiques dont témoignent d’autres objets, comme un autoportrait miniature sur ivoire de Lam Qua (original perdu), peint d’après un daguerréotype de Jules Itier et offert à ce dernier (Itier, J., 1848, vol. 2, p. 74 ;L’Illustration, 22 août 1846, vol. 7, p. 393 et 395), ou encore un portrait d’Isidore Hedde brodé sur soie par « Lin-hing, le fabricant le plus en renom pour l’industrie des soies à Canton », copié à partir d’un portrait original français (Ministère de l’Agriculture et du Commerce, 1846, cat. n°655).

Des expositions « chinoises » entre enjeux industriels et curiosités

L'organisation des expositions

À leur retour en France en mai 1846, les délégués sont encore employés par le ministère pour étudier les échantillons, publier des comptes-rendus et pour l’organisation d’une grande exposition, sorte de « publication vivante ». Celle-ci ouvre à l’été 1846 dans les locaux de l’école primaire de la rue Neuve-Saint-Laurent à Paris. Les visiteurs accèdent aux salles de l’exposition par un escalier dont les parois sont recouvertes de dessins, peintures et cartes chinoises. Ils entrent ensuite dans une salle surtout consacrée aux spécialités de Rondot et Haussmann (alcools, matières tinctoriales, lainages, pelleteries, fourrures, cotonnades) dont les murs sont tapissés de divers textiles. La visite continue dans une pièce plus vaste où les articles et échantillons relatifs aux soies et soieries rapportés par Hedde prennent une large place, le long de tables latérales. Selon un parti pris didactique, Isidore Hedde présente ces objets par séries et par nuances, pour suivre les phases de fabrication de la soie jusqu’aux produits finis. De longues vitrines centrales montrent aussi divers outils, monnaies, poids et mesures tandis que des mannequins revêtus de costumes chinois sont disposés çà et là. L’exposition se termine au fond de cette deuxième salle par les articles d’art et de curiosité.

En 1847, le ministère décide de mettre les échantillons à la disposition des chambres de commerce et municipalités de province. La chambre de commerce de Lyon vote immédiatement un budget pour financer une nouvelle exposition temporaire, chargeant Isidore Hedde de son organisation et du catalogue (« Avis », in Hedde, I., 1847, p. 1-2). L’exposition lyonnaise se tient à l’été 1847 dans la salle dite « de minéralogie » du palais du commerce et des arts (actuel musée des Beaux-Arts). L’absence des échantillons collectés par les trois autres délégués est compensée par la présentation de ceux transmis par Hedde à la chambre de commerce pendant la mission, de sa collection personnelle et d’objets réalisés par des artistes et artisans français ou prêtés par des particuliers pour l’occasion. Le parcours de l’exposition suit la succession des six travées de la salle avec les différentes étapes de l’industrie sérigène, en passant par l’exposé des mœurs et coutumes locales, et finit spectaculairement dans une grande galerie adjacente recouverte d’étoffes chatoyantes. Si cette exposition est plus clairement orientée vers l’industrie de la soie, le panel d’objets présentés reste large, avec divers tableaux et objets précieux. Après Lyon, les colis d’échantillons sont envoyés en 1848 à Saint Étienne (Hedde, I. Description méthodique des produits divers recueillis dans un voyage en Chine par Isidore Hedde, délégué du Ministère de l’Agriculture et du Commerce, de 1843 à 1846, et exposés par la chambre de commerce de Saint-Etienne, aux frais de l’administration municipale de la même ville. Saint-Étienne : Théolier Ainé, 1848). Ils partent ensuite pour Nîmes, où la municipalité met en place une « Commission du Musée chinois » et charge Philippe Hedde (1795-1858), le frère d’Isidore, de rédiger les notices et le catalogue d’une quatrième exposition, plus réduite (Hedde, P. Catalogue des produits de l’industrie chinoise exposés à l’hôtel de ville de Nîmes en 1849. Nîmes : Ballivet et Fabre, 1849). Les objets sont présentés en quatre sections (vêtements, accessoires de toilette et d’ameublement ; soies et soieries ; œuvres sur papier ; outils, instruments, objets d’art). La dernière section est enrichie par des porcelaines, laques et objets précieux venant surtout de Chine et du Japon, prêtés par des notables de la ville. Ces trois expositions sont exemplaires des dynamiques propres aux musées de province au XIXe siècle, avec une forte participation des notables locaux, la revendication d’une appartenance nationale – en accueillant les fruits d’une expédition financée par l’État pour inscrire la France dans le commerce international – et de particularités régionales – en valorisant les industries locales.

Des expositions conçues pour les industriels et commerçants…

L’identité des organisateurs, la localisation des expositions, le contenu des catalogues, la nature de la majorité des objets présentés, sont autant d’éléments indiquant que les expositions des produits ramenés de Chine par la délégation commerciale prennent place dans les dispositifs de diffusion de l’instruction spécialisée à destination des fabricants, industriels et commerçants. À Paris, l’exposition est ainsi située dans une école primaire supérieure (dispensant un enseignement moderne à de jeunes garçons issus de la classe moyenne industrielle et commerçante), à deux pas du Conservatoire des arts et métiers et en plein cœur du quartier manufacturier de Paris. À Lyon et à Saint-Étienne, deux jours de la semaine sont exclusivement réservés à ce public. Les organisateurs veulent familiariser les fabricants avec les produits de la concurrence sur les marchés asiatiques, leurs rapports qualité-prix, et avec les techniques, articles et matières premières qui pourraient être importées en France afin d’améliorer la production. Beaucoup des produits exposés ont pour principal intérêt d’être courants sur les marchés visités. Même les bronzes, tableaux, céramiques revêtent, dans le contexte de ces expositions, une fonction d’objets d’étude pour le commerce d’importation et d’exportation, avec une valeur différente que celle qu’ils auraient eue dans un musée des Beaux-Arts ou dans un Salon.

C’est au regard de l’apparition des musées industriels qu’il faut d’abord comprendre les expositions des objets rapportés par la mission commerciale. Les expositions des échantillons ramenés par la mission Lagrené participent de la genèse à la fois des expositions universelles et des musées industriels permanents. Les chambres de commerce jouent d’ailleurs à cette époque un rôle important dans la constitution de collections destinées à servir les arts industriels. La chambre de commerce de Lyon avait déjà organisé en 1834 et 1846 des expositions de soieries étrangères, tout en regrettant que les produits chinois y aient été trop insuffisamment représentés, malgré les efforts fournis pour en obtenir (Chambre de commerce de Lyon, 1846, p. 3-5). Au milieu du XIXe siècle, les projets de musées industriels ou encore les expositions des industries nationales se situent à la croisée des concepts de conservatoire, musée et bazar. Certains des délégués ont eux-mêmes étudié cette question, notamment Isidore Hedde qui est l’auteur, avant même son voyage en Chine, d’une description du musée de Saint-Étienne (fondé par la ville en 1833) et de sa collection de produits de l’industrie stéfanoise (Hedde, I., 1839, vol. 16, p. 71-81). Après avoir participé à la première exposition universelle, Natalis Rondot écrit aussi un texte sur sa vision d’un musée industriel pour le compte de la chambre de commerce de Lyon (Rondot, N., 1859, p. 10-11).

… mais également appréciées par un public large

Comme plus tard les expositions universelles et les musées industriels, les expositions de la collecte de la mission en Chine attirent un public large. La presse de l’époque témoigne de ce succès, comme l’hebdomadaire L’Illustration qui consacre plusieurs pages à l’exposition de Paris en 1846, puis à celle de Saint-Étienne en 1848. Ces comptes-rendus évoquent les valeurs multiples attribuées aux objets par les contemporains, dépassant le cadre de l’utilité commerciale.

D’autre part, s’il y a de la part des organisateurs une volonté de hiérarchie et de catégorisation dans les parcours des expositions, celles-ci restent représentatives des idées romantiques et sensualistes en termes de muséographie. Au-delà de leur matérialité propre, les objets portent en eux l’imaginaire de leurs circulations. En faisant appel aux sens, en saturant l’espace, leur exposition permet aux visiteurs occidentaux de faire eux aussi le « voyage en Chine », d’imaginer le fourmillement de l’activité, la diversité des métiers, les mille odeurs, sons et couleurs et même les goûts dont les délégués ont pu faire l’expérience à Canton. À l’exposition de Paris, du « samchou », alcool de riz chinois, est proposé à la dégustation à quelques personnes, les autres jugeant de son odeur « quasi-nauséabonde » (Journal des débats, 28 août 1846, n.p.), tandis que dans la section des instruments de musique, résonne le « bruit étourdissant » du gong (La Quotidienne, 15 août 1846, n.p.).

À côté des productions ordinaires, les « curiosités » venues de Chine et d’Indochine attirent la foule, pour qui la visite d’expositions de produits étrangers compte alors au nombre des multiples attractions du siècle, tout en restant convenable et instructive. En 1846, dans les « articles généraux d’art et de curiosité », on recense par exemple une boule d’ivoire sculptée, des moulages de petits pieds de Chinoises, des figurines taillées dans des pagodites, ou encore des matières animales ouvrées (Ministère de l’Agriculture et du Commerce, 1846, cat. n°1228, n°1330, n°1403, n°1428). Les expositions des objets rapportés par la mission Lagrené répondent en particulier au goût pour la « chinoiserie », concept qui désigne alors des objets, souvent décoratifs, venus de Chine ou dans un goût supposément chinois. À cette époque, la mode des chinoiseries tend vers une préférence pour les objets dont la provenance chinoise est authentique. Cet intérêt porté par le public s’inscrit aussi dans un contexte d’émergence de la sinologie. Paris est alors la capitale de cette discipline, qui favorise une plus grande compréhension de la culture chinoise dans son ensemble. Le sinologue Stanislas Julien (1797-1873) fait ainsi au moins une apparition remarquée à l’exposition de la rue Neuve-Saint-Laurent, où il se livre en public à la lecture de manuscrits exposés (Journal des débats, 28 août 1846, n.p.).

Du projet muséal à la dispersion de la collection rapportée de Chine et d’Indochine

Le vœu de la création d’un musée chinois permanent

Face au succès de l’exposition parisienne, le vœu d’un musée chinois permanent qui pourrait servir tout à la fois le commerce, la science, l’industrie et l’art, et dont la collection rapportée par les délégués formerait la base, est formulé dans la presse (L’Illustration, 22 août 1846, p. 395). Au début de l’année 1847, une commission spéciale pluridisciplinaire mandatée par le gouvernement livre un rapport qui recommande aussi l’établissement d’un « Musée central » où seraient réunis les échantillons ramenés par la mission (Lettre de Cunin-Gridaine aux membres de la chambre de commerce de Lyon, 8 fév. 1847, AD 69, CCI 2883). À l’époque les exemples de musées d’objets extra-occidentaux sont rares en France comme à l’étranger et ils sont plutôt constitués de dons de voyageurs (p. ex., le musée de la East India Marine Society à Salem, aujourd’hui le Peabody Essex Museum), ou à l’initiative de marchands ayant fait fortune en Asie (comme le Chinese Museum de Nathan Dunn, à Philadelphie puis à Londres). À Paris, c’est plutôt le « musée égyptien » du Louvre qui semble servir de modèle à un hypothétique « musée chinois ». Ce projet n’est finalement pas jugé réalisable, et l’on décide plutôt de mettre les objets à la disposition temporaire des chambres de commerce de province. Après Lyon, Saint-Étienne et Nîmes, il est probable que d’autres villes aient réclamé l’envoi des produits collectés par la mission commerciale ; mais après l’épisode nîmois en 1849, les colis sont réexpédiés à Paris.

La répartition des objets entre divers établissements

Cunin-Gridaine envisage dès 1846 de présenter l’ensemble de la collecte des délégués au Conservatoire des arts et métiers, mais l’établissement s’y oppose (Demeulenaere-Douyère, C., 2017, n°5, p. 85). Au début de l’année 1849, le nouveau ministre Louis Buffet (1818-1898) décide malgré tout que les échantillons rapportés de Chine quittent les placards du ministère pour être mis à la disposition des personnes qui sauraient en faire le meilleur usage scientifique, technique et industriel (Lettre de L. Buffet au directeur du musée du Louvre, 14 fév. 1849, AN, 20144780/11, cité in Demeulenaere-Douyère, C., 2017, p. 85). À défaut de susciter la création d’un nouveau musée, les objets rapportés par la mission de Chine alimentent alors les collections de musées ou institutions déjà établis, comme c’est alors souvent le cas des éléments collectés lors de voyages. Les modalités de la « répartition entre divers établissements nationaux et chambres de commerce et des manufactures des échantillons et modèles provenant de Chine » (in Ministère de l’Agriculture et du Commerce, oct. 1849, n°16, p. 13-15) indiquent que la distribution des échantillons collectés par la mission commerciale a lieu en même temps que celle des échantillons et objets envoyés par Charles de Montigny (1805-1868), consul en Chine et ancien participant de l’ambassade Lagrené. Les collections sont divisées selon la nature des objets et donc selon les spécialités auxquelles ils sont associés. Les archives indiquent ainsi que le Louvre, le Conservatoire des arts et métiers, la Bibliothèque nationale, la manufacture de Sèvres, diverses chambres de commerce, entre autres, reçoivent ainsi des colis. Au Louvre, les objets rejoignent en 1850 le tout nouveau « musée ethnographique » ou le « musée chinois et japonais ». Au fil des ans, par le biais de dépôts dans des musées de province, les objets rapportés par la mission Lagrené sont de plus en plus dispersés (voir Lacambre, G., 2022). Le compromis trouvé pour concilier toutes les valeurs attribuées aux objets en fonction des spécialités et des sensibilités est donc de fragmenter la collection, qui devient de nombreux petits « fonds chinois », dont l’historique et la lisibilité qui les unissaient à l’origine se perdent rapidement.

Conclusion

Malgré les efforts déployés, la mission Lagrené et les expositions qui s’en sont ensuivies n’ont pas d’impact notable sur le commerce avec la Chine et leur héritage industriel est quasiment nul. L’entente parfois difficile entre le gouvernement et les chambres de commerce ou villes de province, les problèmes logistiques qui entourent l’envoi des échantillons de ville en ville, et enfin l’abandon du projet de musée central et la dispersion des objets concourent à faire rapidement tomber les fruits de cette collecte dans l’oubli. La collection rapportée par les délégués est aussi victime de sa nature ambigüe, reflet d’aspirations diverses (technique, scientifique, artistique, ethnographique, exotique). La variété des supports matériels, des qualités (allant du somptueux à l’anodin) et des origines la rend encore plus confuse. Les expositions échappent aussi à une définition précise et recouvrent plusieurs qualificatifs : expositions industrielles, expositions ethnographiques, expositions d’objets d’art et de curiosité.

Il n’en reste pas moins que la collecte en Chine et en Insulinde est organisée par des administrations, qui ne se contentent plus de sanctionner un projet de voyage d’étude avec l’attribution d’un financement, mais définissent un objectif particulier – le développement du commerce d’exportation –, un protocole de recrutement d’agents spéciaux et des commissions d’étude pour évaluer les résultats de la collecte et assurer la possibilité pour le public d’y avoir accès. Lors de l’exposition universelle de 1855, ce sont des objets expédiés par Charles de Montigny qui sont choisis pour représenter l’industrie chinoise : il s’agit de nouveau d’une collection assemblée grâce à des directives gouvernementales et un agent zélé, à son tour dispersée entre diverses institutions. La génération des délégués commerciaux et de Charles de Montigny marque ainsi une évolution : les produits venus d’Asie, auparavant consommés et exhibés dans l’espace privé, intéressent désormais l’univers public ou semi-public des institutions.

Notices liées

Personne / personne

Personne / personne

Personne / personne

Personne / personne

Personne / personne

Personne / personne