Le procès intenté par Paul Rosenberg à Theodor Fischer et à Emil Bührle devant le Tribunal fédéral suisse, 1946-1952

Après la Seconde Guerre mondiale, Paul Rosenberg lança sa propre campagne pour tenter de récupérer les nombreux tableaux qui lui avaient été volés. Aussi bien sa galerie de la rue La Boétie que les tableaux évacués en province avaient été l’objet de spoliations. Il fallut un véritable travail d’enquête pour retrouver les objets éparpillés à travers toute l’Europe et qui avaient souvent été vendus et revendus plusieurs fois.

Dès 1941, le galeriste obtint depuis son exil new-yorkais des informations sur les pillages. La correspondance qu’il continua d’entretenir avec différents artistes, dont Picasso, lui apporta aussi des informations, en particulier sur le caractère systématique de la spoliation des biens des Juifs. Ses deux frères, Léonce et Edmond, étaient restés en France, où ils survécurent cachés. Par ailleurs, Rosenberg avait réussi à envoyer à Londres une partie des archives de sa galerie1 : ces documents se révélèrent cruciaux pour les recherches d’après-guerre. Rosenberg déposa des demandes en France, utilisant tous les moyens légaux disponibles. Il est difficile de déterminer comment il apprit qu’un certain nombre de ses tableaux avaient été transférés en Suisse, où ils se trouvaient encore en 1946. L’historien de l’art et collectionneur Douglas Cooper, membre du Monuments, Fine Arts and Archives program, semble avoir été un informateur important2. En croisant les informations recueillies auprès de Walter Andreas Hofer, de Theodor Fischer et également d’Emil Bührle (il rencontra ce dernier à Lucerne), Rosenberg estima que se trouvaient dans des collections suisses 75 tableaux susceptibles d’être réclamés, qui avaient précédemment appartenu à huit propriétaires différents3. Il en fournit une liste aux autorités suisses, par la voie diplomatique. Il s’agissait principalement d’œuvres de la deuxième moitié du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Le 10 décembre 1945, après des mois de pression de la part des représentants alliés, le Conseil fédéral de l'Assemblée fédérale vota une loi prescrivant la restitution de tout objet mobilier. Le texte de celle-ci avait été corrigé encore la veille par la commission des Finances du Conseil4. Une semaine plus tard, le conseil d’administration de la Bourse des valeurs de Zurich envoya une lettre au Conseil fédéral pour protester contre une loi qui « avait été promulguée sous la pression de l’étranger et qui sera sûrement invalidée par le droit civil suisse5 ».

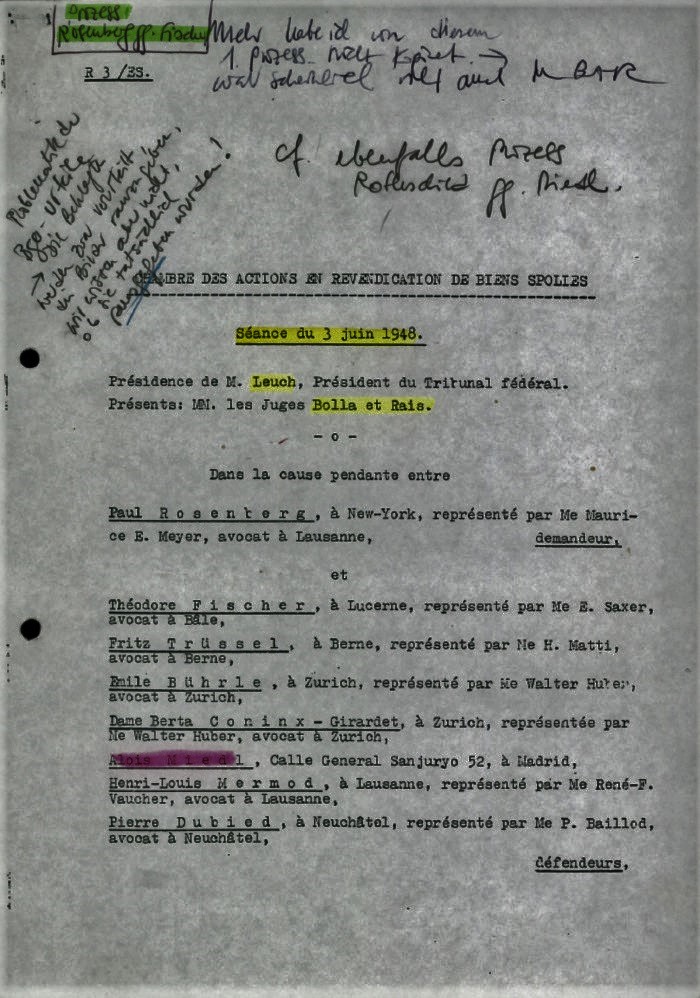

En effet, la loi du 10 décembre visait la restitution de titres qui avaient été trouvés sur le territoire de la Confédération helvétique, même si Douglas Cooper avait vu dès l’automne 1945 l’usage que les propriétaires de tableaux pourraient faire du texte. En tout, 803 plaintes6 furent déposées devant la chambre spéciale du Tribunal fédéral de Lausanne, créée à la suite de l’arrêté du 10 décembre7. Cette « Chambre pour les actions en revendication de biens enlevés pendant la guerre » était composée de trois magistrats professionnels, chacun représentant l’une des langues officielles de la Confédération. Les plaintes étaient recevables pour tout objet mobilier qui avait été dérobé entre le 1er septembre 1939 et le 8 mai 1945 dans les territoires occupés par les Allemands. Cela excluait les spoliations perpétrées en Allemagne même, contre des Juifs allemands, mais aussi toutes celles qui avaient eu lieu dans les territoires annexés par le Reich avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Par ailleurs, les plaintes devaient être déposées avant le 31 décembre 1947, restriction d’importance. « Les actions ultérieures [au 31 décembre 1947] [devaient] être portées devant la juridiction ordinaire en Suisse conformément aux articles 932 et suivants du code civil […] », statuait l’article 5. Par ailleurs, un système de recours était mis en place : l’acheteur pouvait se retourner contre le vendeur. Les plaignants pouvaient être représentés par les missions diplomatiques. Et enfin, l’acheteur de bonne foi pouvait se retourner contre la Confédération et obtenir un dédommagement par les Finances publiques suisses8.

Paul Rosenberg fut l’un des premiers plaignants devant la nouvelle chambre. Son dossier porte le numéro 3. Par l’intermédiaire de maître Maurice E. Meyer, avocat à Lausanne, il porta plainte le 3 octobre 1946 contre les personnes suivantes : Fischer, Fritz Trüssel, Bührle, Bertha Coninx-Girardet, Alois Miedl, Henry-Louis Mermod et Pierre Dubied, tous détenteurs à ce moment-là d’un ou plusieurs des 39 tableaux qu’il réclamait. Il s’agissait de sept œuvres de Corot, deux de Daumier, deux d’Ingres, une de Courbet, quatre de Degas, une de Manet, une de Monet, quatre de Renoir, trois de Cézanne, une de Pissarro, trois de Seurat, une de Braque, une de Picasso, quatre de Matisse, trois de Sisley, et du Portrait de l’artiste à l’oreille coupée de Van Gogh. En 1940, Rosenberg avait déménagé une partie de sa galerie à Tours, puis au château de Floirac en Gironde, et plaça de nombreuses œuvres dans une chambre forte de la Banque nationale du commerce et de l’industrie à Libourne. Le 28 avril 1941, le Devisenschutzkommando parvint à faire ouvrir la chambre forte par un serrurier français. Il s’agissait du bureau à Paris de l’organisme dépendant du Plan de quatre ans (Vierjahresplan) de Göring (réarmement), qui sévissait à travers toute l’Europe pour saisir les devises fortes et toutes sortes de valeurs9. Le contenu du coffre fut inventorié par François-Maurice Roganeau, directeur de l’École des beaux-arts de Bordeaux, à la demande des Allemands. Le 1er août, un sieur Braumüller, civil allemand, porteur d’une lettre de l’organisme allemand, saisit les tableaux et délivra un récépissé pour 162 tableaux10. L’avocat de Rosenberg fondait ses revendications sur la description de la politique de spoliation artistique conduite en France dès l’été 1940. Le récit détaillé était basé sur les documents publiés par Jean Cassou dans son recueil, Le pillage par les Allemands des œuvres d’art et des bibliothèques appartenant à des Juifs en France11.

Paul Rosenberg et son avocat tentèrent de reconstituer la trajectoire de certaines des œuvres volées à Libourne (une minorité de celles-ci, beaucoup restant introuvables encore à ce jour), en exposant dans la plainte, puis dans les mémoires successifs, les informations qu’ils avaient pu rassembler. La plupart des œuvres avaient été achetées par Fischer, le galeriste de Lucerne qui était devenu depuis 1938 l’un des receleurs officiels des pillages artistiques nazis. Ainsi, des 39 tableaux réclamés par Rosenberg, 27 avaient été acquis par Fischer. Fischer expliqua avoir obtenu 26 de ces 27 œuvres d’Hofer, qui était le directeur de la collection d’Hermann Göring et l’un des grands intermédiaires dans le pillage des œuvres d’art et leur redistribution. Fischer précisa avoir obtenu en partie ces œuvres pour paiement d’achats réalisées par Hofer. Il s’agissait en fait de tableaux ayant fait partie de plusieurs échanges d’œuvres modernes – œuvres modernes qui n’intéressaient que marginalement Göring – contre des tableaux de maîtres anciens. Une vingt-septième œuvre avait été achetée par Fischer au Dr Wendland. Hans Wendland était un marchand d’art allemand à la réputation détestable, l’un des plus actifs négociants en œuvres spoliées. Fischer avait revendu cinq tableaux à Bührle : Jockeys de Degas, un dessin intitulé Deux femmes nues de Degas, Fleurs dans un vase de Manet, Port de Rouen après la pluie de Pissarro, et le tableau Femme au corsage rouge de Corot. Femme endormie de Courbet avait été cédé par Fischer à Willi Raeber, qui habitait à Bâle. Raeber avait revendu ce tableau à un dénommé Fritz Trüssel, avocat à Berne.

Le tableau Danseuse au tambourin de Matisse avait été acheté par Bührle le 18 décembre 1942 à la galerie Aktuaryus de Zurich. Toni Aktuaryus disait le tenir d’un sieur Georges Schmid, qui aurait agi comme mandataire de Max Stöcklin, un Suisse établi à Paris. Ce même Max Stöcklin avait importé en Suisse deux tableaux de Matisse, La Fenêtre ouverte et Femme dans un fauteuil jaune. Il les avait revendus au sculpteur André Martin, qui avait mis en gage La Fenêtre ouverte à la galerie Neupert. Un autre tableau avait eu un parcours étonnant jusqu’à la Suisse. Femme à l’ombrelle au balcon de Matisse avait été vendu fin avril 1943 par la galerie de l’Élysée (Jean Metthey) à Paris à un certain E.-L. Bornand, Suisse vivant à Paris. Bornand revendit l’œuvre à Henry-Louis Mermod, industriel, collectionneur, éditeur et mécène vaudois qui était au centre du milieu culturel lausannois. Quatre tableaux avaient été achetés par Alois Miedl à Walter Andreas Hofer : Portrait de l’artiste à l’oreille coupée de Van Gogh, et trois toiles de Cézanne, Arlequin, Nature morte, bouteilles et Jeune Homme au gilet rouge. Miedl, autre célèbre profiteur des spoliations artistiques nazies, se trouvait en 1948 à Madrid.

Un autre tableau avait été vendu directement par Bruno Lohse, l’homme de Göring à Paris12, et était passé entre plusieurs mains, dont, à nouveau, celles de Toni Aktuaryus, qui le vendit à Bertha Coninx. La Petite Pêcheuse de Renoir a été vendu par la galerie Neupert à la galerie Tanner (Zurich), qui céda l’œuvre à l’industriel Dubied.

En mars et avril 1948, Martin, Dubied et Coninx firent savoir à la Chambre pour les actions en revendication de biens enlevés pendant la guerre qu’ils acceptaient de restituer les œuvres acquises qui avaient appartenu à Rosenberg. La procédure contre eux fut par là même éteinte. Fischer, en revanche, tenta par tous les moyens de refuser la restitution et son avocat apporta plusieurs contradictions – dont certaines irrationnelles – au deux mémorandums déposés par maître Meyer. D’emblée pugnace, Fischer avait demandé par acte du 24 novembre 1947 que les valeurs qu’il avait remises pour l’achat des tableaux fussent tenues à disposition. Le Tribunal fédéral rejeta sa demande. Dans les deux mémoires déposés, il affirma tout d’abord considérer l’arrêté du 10 décembre 1945 comme illégitime, ayant, avança-t-il, été pris en application de pouvoirs spéciaux accordés en temps de guerre au Conseil fédéral. La Suisse était demeurée un État de droit pendant toute la guerre, l’un des rares pays en Europe à maintenir son intégrité, mais le Conseil fédéral avait pris des décisions exorbitantes du droit commun, en particulier pour l’organisation de l’économie, du rationnement et de la défense nationale. Cette remarque fut rejetée, les juges de la Chambre pour les actions en revendication de biens enlevés pendant la guerre arguant que l’arrêté du 10 décembre 1945 avait été pris à la suite d’un vote des assemblées fédérales. Fischer avança ensuite que la dépossession des Juifs de France avait été organisée par le gouvernement français en accord avec les occupants allemands et qu’ainsi la demande de Rosenberg n’était pas recevable. Fischer affirma encore que, s’il reconnaissait que les tableaux en cause avaient été propriété de Rosenberg, ceux-ci n’avaient pas été réellement spoliés. Reprenant les mots mêmes des administrations allemandes spoliatrices, il postula que les mesures allemandes étaient une simple mise à l’abri d’œuvres dont les propriétaires étaient absents. Se basant sur un passage du livre de Jean Cassou – lu de façon biaisée –, il avança même que des objets volés chez Maurice de Rothschild au 41 rue du Faubourg-Saint-Honoré avaient été achetés et dûment payés par un chèque de banque. Fischer assura enfin que les confiscations avaient été permises par une clause de la convention d’armistice franco-allemande de juin 1940. Il est intéressant de noter que Fischer produisit, pour tenter d’appuyer ses idées fantaisistes, des copies de lettres de deux membres de l’ERR à Paris, Karl Brethauer et Gerhard Utikal, tous deux en internement préventif en France à ce moment-là. Il n’expliqua pas la façon dont il avait obtenu ces documents mais il semble bien que le réseau des pilleurs et des négociants qui s’était mis en place en France occupée continuait de fonctionner après 1945.

Toutes ces œuvres étaient localisées et le Tribunal fédéral avait obligé leurs détenteurs par une ordonnance du 3 mars 1947 à les placer en dépôt auprès du musée des Beaux-Arts de Berne. Ce qui fut fait. Le musée faisait ainsi œuvre de séquestre d’objets d’art dont il était à même d’assurer le maniement et la conservation. Cette procédure garantissait la mise en œuvre des décisions du Tribunal fédéral.

Le 3 juin 1948, la Chambre ordonna la restitution de tous les tableaux à Rosenberg. Fischer et les autres acheteurs de tableaux spoliés furent condamnés à payer les frais de justice et à dédommager le plaignant des frais de mandataire et de recherche qu’il avait dû engager. Tous les tableaux furent restitués à Rosenberg par le musée des Beaux-Arts de Berne. Le jugement Rosenberg/Fischer/Bührle servit de jurisprudence dans les plaintes en demande de restitution déposées ultérieurement. Le 15 décembre 1948, Fischer fut condamné à restituer cinq tableaux à la succession Lévy de Benzion, œuvres qui avaient été dérobées parmi près de mille autres au château de la Folie à Draveil (Essonne), dont le San Giorgio Maggiore de Corot13 ; le 15 décembre 1948, un Van Gogh à Alfred Lindon14 ; le 7 juillet 1949, dix œuvres à la succession Alphonse Kann, dont Forêt à Fontainebleau de Renoir15.

Arguant de la possibilité d’une compensation pour les acheteurs de bonne foi de biens spoliés, Fischer porta plainte devant le Tribunal fédéral et demanda le remboursement des œuvres qu’il avait achetées (ou bien échangées). Une première audience eut lieu le 5 juillet 1950 à Lausanne en présence du plaignant et de son avocat Küno Müller16. Fischer, là encore, se montra pugnace et prêt à avancer des arguments peu recevables. S’il concéda avoir fait la connaissance de Hofer juste avant la guerre, il nia avoir eu connaissance des activités de celui-ci. Fischer démentit la rumeur selon laquelle il avait visité au moins une fois le Jeu de paume lors de l’un de ses trois voyages dans Paris occupé. Et il tint à dire qu’il était en contact avec les marchands juifs qui travaillaient avec Hofer, dont Zacharie Birtschansky. Comme Birtschansky avait participé à ces complexes transactions, Fischer avait, dit-il, considéré que cela était une garantie d’intégrité. « Je n’ai pas entendu que les marchands juifs étaient spoliés », ajouta-t-il devant les trois juges17. Le compte rendu de l’audience est curieux : les arguments avancés par le représentant de l’administration des Finances de la Confédération montrent bien que Fischer ne pouvait ignorer la provenance des tableaux, ayant été lui-même au centre des transactions. Les juges tranchèrent cependant en faveur de Fischer, au nom de la préservation des principes du droit civil suisse – c’est-à-dire du droit de propriété, qui passait avant toute autre considération. Dans une décision du 25 juin 1952, Fischer obtint un dédommagement de 200 000 francs suisses, assortis de 5 % d’intérêts à compter du 30 juin 194818. Bührle porta plainte ensuite contre Fischer, toujours devant la chambre en revendication. Il obtint également un dédommagement financier.

Les procédures engagées par Rosenberg en Suisse contre Fischer, Bührle et consorts furent donc particulièrement complexes. Elles servirent de modèles pour les procès en restitution ultérieurs, même si l’essentiel du travail de la chambre spéciale concerna des titres. L’arrêté du 10 décembre 1945 se révéla efficace : tous les tableaux réclamés furent restitués. Un seul objet ne le fut pas : un portulan du XVIe siècle qui avait appartenu à Alexandrine de Rothschild. Les nombreux documents de ces procès montrent l’état des connaissances dans les années d’après-guerre. Ils montrent aussi un état du droit des restitutions qui reconnaissait le caractère exceptionnel des spoliations et voulait rétablir dans leurs droits les propriétaires légitimes, mais également la volonté de ne faire subir aucun dommage financier aux marchands d’art qui avaient participé aux spoliations artistiques et en avaient tiré profit. La Suisse ne fut d’ailleurs pas le seul pays à introduire une législation concernant les spoliations commises dans l’Europe occupée : la Suède aussi se dota de procédures similaires.

Bührle racheta certaines des œuvres qu’il avait été contraint de restituer. Contrairement à ce qui est souvent écrit, il n’arriva pas à un accord avec les propriétaires (succession Alphonse Kann ou Rosenberg) pour conserver les œuvres, mais dut recommencer les négociations et les racheter. Ce fut le cas par exemple pour le tableau de Degas Madame Camus au piano19.

Séminaire "Patrimoine spolié" : Le procès Paul Rosenberg contre Emil Bührle, Suisse 1946-1951

Jean-Marc Dreyfus - 19 avril 2023

Données structurées

Personne / personne

Personne / personne