Croix composée à croisée ronde et aux empattements potencés curvilignes

Croix composée à croisée ronde et aux empattements potencés curvilignes

Croix composée à croisée ronde et aux empattements potencés curvilignes.

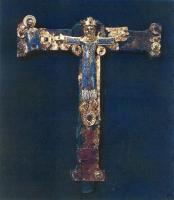

Sur l'avers, au centre, figure d'applique du Christ vivant - les yeux ouverts sont en perles de verre noir -, couronné et vêtu d'une longue robe émaillée à larges manches. Aux extrémités, figures d'applique ; la seule qui subsiste est celle de la Vierge, à gauche. Le revêtement, estampé de groupes de cercles concentriques, est orné de cabochons.

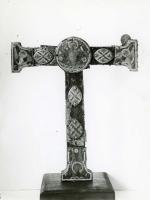

Au revers, au centre, plaque ronde avec le Christ en Gloire émergeant d'une nuée, entre l’alpha et l'oméga. Aux extrémités, trois plaques avec symboles des évangélistes (manque celle de saint Jean, en haut) ; sur les bras, quatre plaques émaillées en forme de mandorle, ornées de quatre-feuilles tronqués . Revêtement estampé de la même manière que sur l'avers. Décor pointillé en réserve.

Les croix ornées de figures d'applique du Christ en Gloire aux yeux grands ouverts, couronné et vêtu de longues robes superposées à larges manches, constituent un type bien défini dans la production limousine de la fin du XIIe siècle. Cette croix n'appartient pas au groupe le plus précoce de ce type, composé de quatre croix de grande qualité et de taille exceptionnelle situées vers 1190-1200 (Louvre, inv. OA 8102, Stockholm SHM 10603 A-B, croix jumelles de Nävelsjö, Ermitage, inv. N° 182).

La tunique, l'aube et la dalmatique sont caractéristiques d'un groupe précoce de quatre grandes appliques de Christ Roi, réalisées ente 1190 et 1200 : Paris, musée du Louvre, OA 8102 ; les croix jumelles de Nävelsjö, Smaland, in Stockholm, Historiska Museet, SHM. 10603:1-2; Saint-Pétersbourg, musée de l'Ermitage, n. 182.

Quatorze exemplaires postérieurs existent, dont la croix de Saint Hallavard, tous de de taille différente, à la datation variable, réalisés dans des ateliers différents. Néanmoins, des exemplaires similaires peuvent être regroupés, comme ceux de Boston et de la collection Wyvern, Londres.

Seulement huit d'entre eux sont recensés par Swarzenski et Netzer (1986, n° 30) : Boston, Museum of Fine Arts, no. 49.472; Oxford, Ashmolean Museum, no. 1887.2391; Paris, Musée d Cluny, Cl.959; London, Victoria & Albert Museum, no. 834.1891; Baltimore, Walters Art Museum, no. 44.108; Amiens, Bibliothèque municipale, deux appliques, nos. 25 and 26; Kansas City, ancienne collection Keir, K.651 G. Trois figures d'applique, connues par des reproductions, sont inclues dans la liste de Swarzenski et Netzer : Berlin, Kunstgewerbemuseum, no. 1917.98 et Aisne, église de Montlevon. Le troisième Christ, localisé dans l'ancienne collection Villarmois, est entré dans les collections du musée de Cluny en 2018, Cl. 23932 (voir Pacha-Miran 2016: 59-77; Antoine-König 2020: 1-2).

Cinq autres figures d'applique peuvent maintenant être ajoutés à la liste des Christ à la tuniques : Edinburgh, National Museum of Scotland, no. H.KE 7, voir Glenn 2003: 38-39, fig. C3; collection Wyvern, voir Williamson 2021: no. 53; Paris, collection Salavin (localisation actuelle inconnue), voir Lorenzo Margani, ; UK, Staffordshire, Keel Hall, collection de Walter Sneyd (localisation actuelle inconnue), voir Lorenzo Margani https://agorha.inha.fr/ark:/54721/c4b1e739-1987-4ab7-9373-83556a6dd2fe; et la croix de Saint Hallvard, Oslo, Kulturhistorisk museum, C 21300, qui n'est pas incluse dans la liste de Swarzenski & Netzer. Par ailleurs, dans cette publication sont inclus deux exemplaires désormais exclus de ce débat critique, car réalisés en Espagne : Vich, Museu Arqueològic Artistic Episcopal, no. 1876 et Barcelone, Museu Nacional d’Art de Catalunya, no. 4556.

Ainsi, une vingtaine d'appliques limousines du Christ à la tunique sont actuellement connues, dont quatre de grande taille et seize de taille inférieure (pour une analyse plus détaillée de ce thème, voir Solhaug 2014: esp. p. 207, 216, note 13, sachant qu'en 2014 toutes les appliques n'étaient pas connues).

Les appliques provenant de la confession de Saint Pierre à Rome reflètent la tradition iconographique des ateliers de Limoges de représenter des figures vêtus de longues robes (cf. Gauthier 1968: 237-246, Gauthier et al. 2011: 126-129, II A, no. 1-2.).

Certaines chercheurs ont affirmé qu'il y aurait une préférence scandinave pour le type du Christ en Gloire couronné et vêtu d'une robe, résultat d'une demande conjuguée du clergé et du pouvoir séculier, reposant sur la tradition locale qui voulait que l'on habille et couronne les grands crucifix de bois placés dans le chœur (Andersson, 1980 : 21f). Les recherches récentes montrent que ces traditions ne se limitaient pas à la Scandinavie (New York, 1996, n° 49 ; Sauvel, 1951, p. 102-104), et cette théorie n'a désormais plus cours.

Il a été affirmé que la figure du Christ crucifié triomphant vêtu du périzonium et portant la couronne du roi, était le type iconographique préféré en Scandinavie (Blindheim, 1998, p. 15). Le fait que la production par les ateliers limousins de ce type de Christ commença seulement autour de 1210, période de nombreuses constructions d'églises dans les pays scandinaves (Solhaug 2011, p. 57-58), suffit à expliquer le nombre élevé de ces œuvres dans le nord de l'Europe.

Manque de la partie supérieure de la hampe. Revêtement en très mauvais état : feuilles de cuivre déchirées, lacunaires. Manque de plusieurs plaques, cabochons, appliques, du pouce droit du Christ.

plusieurs rivets remplacés par des clous modernes

Crucifixion (avers); Christ en Majesté (revers)

Cathédrale Saint Hallvard d'Oslo : trouvée dans les ruines de la cathédrale (bas-côté nord) en janvier 1914, lors du passage de câbles. Acq. par le Kulturhistorisk museum en 1914.

La cathédrale St. Hallvard d'Oslo, fondée par le roi Sigurd Jordsalfar (« le Croisé », v. 1103-1130), fut probablement terminée au milieu du XIIe siècle. Le chœur fut abattu et agrandi cent ans plus tard. Elle fut abandonnée puis démolie à la fin du XVIIe siècle. Seuls les soubassements, qui n'ont pas été fouillés dans leur intégralité, subsistent.

p. 107-118.

p. 159-163.

n° 60.

Cliché U.O. (sd) n° 136 : avers et n°137 : revers = Corpus 5135 et 5136.

Photo CEM : corpus 5135 (A), 5136 (B)

Photo CEM : corpus 5135 (A), 5136 (B)

Photo CEM : corpus 5135 (A), 5136 (B)

TOME CEM II ou CEM III