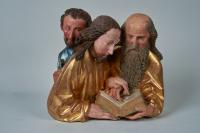

Trois apôtres

Sculpture provenant de la prédelle du retable d’Issenheim. Les douze apôtres (SB.69.j, SB.69.k, SB.69.l, SB.69.m), groupés par trois, sont représentés autour du Christ (SB.69.i) placé au centre. Les Trois apôtres (SB.69.j), actuellement disposés dans le premier compartiment à dextre dans une prédelle créée vers 1930 par l’atelier de Théophile Klem à Colmar, sont probablement à leur emplacement d’origine dans la suite apostolique. En l’absence d’attributs, leur identité reste hypothétique. À senestre, le personnage chauve à longue barbe pourrait peut-être figurer Paul.

- Étude radiographique, France Drilhon, Laboratoire de Recherche des Musées de France, 1986.

- Analyses de la polychromie, Sylvie Colinart, Laboratoire de Recherche des Musées de France, 1986.

- Étude et intervention de conservation, Juliette Levy-Hinstin et Marie-Emmanuelle Meyohas, 1986.

- Intervention de conservation, Aubert Gérard, 1987.

- Étude dendrochronologique, Georges Lambert, Catherine Lavier, Laboratoire de Chrono-écologie de l’Université de Franche-Comté, Besançon, 1988.

- Identification du bois, Elisabeth Krebs, 2007.

- Analyses de la polychromie, Anne-Solenn Le Hô, 2014.

- Analyses de la polychromie, Nathalie Pingaud, en collaboration avec Witold Nowik et Alexis Komenda, 2020.

- Étude et restauration, Juliette Levy-Hinstin (collaborateur et collaboratrices : Aubert Gérard, Anne Gérard-Bendelé, Delphine Masson, Marie-Emmanuelle Meyohas, Azzurra Palazzo, Jennifer Vatelot), 2019-2022.

Sculpture taillée dans une demi-bille de bois (tilleul), avec éléments secondaires assemblés ; cœur de l’arbre visible sous la base, au centre près du revers. Les quatre sculptures représentant les douze apôtres (SB.69.j, SB.69.k, SB.69.l, SB.69.m) proviennent vraisemblablement de la même bille de bois.

- Traces de fixation dans l’étau de l’établi : sur la tête de l’apôtre médian, une cavité (diamètre 2 cm), ultérieurement comblée par une pièce de bois qui a été arasée après l’application de la polychromie, puis partiellement recreusée (cavité : diamètre 1, 5 cm, P. 4, 5 cm) ; sous la base, quatre entailles groupées deux à deux (chacune L. 1 cm environ), distantes de 3,5 cm (même type d’entailles sur les cinq sculptures de la prédelle du retable) ; sous la base, autres traces d’étau probables : trois cavités en forme d’amande (chacune L. 3 cm, P. 2,7 cm) taillées à la gouge, certaines présentant dans le fond une entaille laissée par un élément métallique (même type de cavités sur les quatre sculptures de la prédelle représentant des apôtres).

- Autres traces de fonction indéterminée : sous la base, cavités laissées par des éléments métalliques de section carrée (0,4 cm x 0,4 cm) et trois éléments métalliques (L. 0, 4 cm) repliés en surface du bois

- Revers : bois fendu, puis dressé à la gouge méplate et au ciseau plat ; retaille de la moitié inférieure à la doloire, probablement après le montage d’origine du retable, peut-être lors de remontages postérieurs.

- Traces d’outils : scie sous la base ; ciseau droit au revers des têtes ; gouge, ciseau sur les cheveux et emploi du perçoir sur les boucles.

- Éléments assemblés : les attributs (manquants) des apôtres, fixés dans des cavités ; une cavité pour l’attribut de l’apôtre dextre, entre ce dernier et l’apôtre senestre (diamètre 1 cm, P. 3,5 cm) ; une cavité derrière la main droite de l’apôtre médian (diamètre 1,5 cm, réduit à 1 cm par l’adjonction d’un comblement cireux, P. 2,5 cm ; hauteur de l’attribut n’excédant pas 5 cm.) ; une cavité derrière la main gauche de l’apôtre senestre (diamètre 1 cm, P. 2 cm).

- Fentes : fentes radiales sous la base, sur la tête des apôtres dextre et senestre, sur le livre et au revers en partie basse.

- Attaque d’insectes xylophages (actuellement inactive).

- Manques : les attributs des apôtres ; partie inférieure côté senestre.

- Interventions postérieures : au revers, retaille probablement après le montage d’origine du retable, peut-être lors de remontages postérieurs au 17e ou 18e siècle ; traces de fixation au revers, trois cavités pour des vis ; sous la base, chemin de lecture pour une analyse dendrochronologique, ménagé en surface du bois en 1987-1988 par un spécialiste des maisons en pans de bois, Burghard Lorhum.

Polychromie d’origine en deux interventions : polychromie partielle sous-jacente et polychromie générale apparente.

Polychromie partielle sous-jacente observée au revers de la sculpture :

- Dos des apôtres : préparation blanche fine, presque translucide, couche ocrée.

- Cheveux : préparation blanche fine, brun clair (apôtre dextre), brun plus chaud (apôtre médian), gris un peu bleuté (apôtre senestre).

Polychromie partielle sous-jacente observée sur la face de la sculpture :

Encollage. Préparation (carbonate de calcium).

- Carnations : beige clair (phosphate de calcium), colle. ; bouche : rouge orangé clair ; iris : bleu (apôtre dextre), brun chaud (apôtre senestre) ; sourcils : ocré (apôtre dextre), gris (apôtre senestre).

Polychromie générale apparente :

Préparation blanche.

- Vêtements de l’apôtre médian et de l’apôtre senestre : bol (terre riche en oxyde de fer, carbonate de calcium), or (feuilles de petites dimensions, par exemple 3 cm x 3 cm).

- Tranche et fermoirs du livre : mixtion ocrée, or.

- Vêtement de l’apôtre dextre : bol, argent, glacis bleu (indigo), appliqué d’abord sur toute la surface en coups de pinceau verticaux, puis localement, en bandes horizontales dessinant des sortes de larges rayures.

- Revers du vêtement de l’apôtre dextre (manche droite) : bol, argent, glacis rouge.

- Couverture du livre : vert (vert au cuivre, jaune de plomb et d’étain, blanc de plomb).

- Pages du livre : blanc, lignes noires.

- Cheveux et barbe : noir (apôtre dextre), brun sombre (apôtre médian), gris bleuté (apôtre senestre).

- Carnations de l’apôtre dextre : rose orangé soutenu, plus sombre sur les joues et les oreilles ; lèvres : rouge ; iris : gris cerné de gris sombre ; paupière supérieure soulignée d’un trait brun ; sourcils : brun.

- Carnations de l’apôtre médian : rose pâle, plus vif sur les joues ; lèvres : rouge ; iris : brun clair cerné de brun sombre ; paupière supérieure soulignée d’un trait brun ; sourcils : brun clair ; mèches peintes en prolongation des cheveux sculptés.

- Carnations de l’apôtre senestre : rose soutenu, plus vif sur les joues ; lèvres : rouge ; iris : gris bleu cerné de brun sombre ; paupière supérieure soulignée d’un trait brun ; sourcils : gris.

signe peint en rouge sur la préparation blanche ; la préparation dessine une forme triangulaire qui a été laissée en réserve lors de l’application de la couche suivante de couleur ocrée ; la forme du signe a été interprétée erronément comme celle d’une hache.

2

à la craie bleue, sur la couche ocrée

Cette sculpture appartient à une série de figures en buste représentant le Christ et les douze apôtres placés à la prédelle du retable d’Issenheim. En sculpture comme en peinture, cette disposition suit une formule iconographique récurrente dans les retables allemands à la fin du Moyen Âge. Les apôtres, ici groupés par trois, sont alignés symétriquement autour du Christ placé au centre. Les Trois apôtres (SB.69.j), actuellement disposés à la droite du Christ, dans le premier compartiment à dextre dans une prédelle créée vers 1930, sont probablement à leur emplacement d’origine dans la suite apostolique. En raison de la perte des attributs, leur identité reste hypothétique. Le personnage chauve, au visage allongé et à la longue barbe grise, est peut-être identifiable à saint Paul, que distingue ce type physique dans les représentations et qui fut assimilé à un apôtre.

mentionné à Strasbourg de 1485 à sa mort entre 1526 et 1538

Rhin supérieur (Oberrhein), Strasbourg

Retable provenant du chœur de l’église de la commanderie des Antonins d’Issenheim (Haut-Rhin). Propriété de l’État. Dépôt à la Ville de Colmar, gestion confiée à la Société Schongauer. Colmar, Musée Unterlinden.

Essai de chronologie :

Vers 1512-1516 : Guy Guers, précepteur de la commanderie d’Issenheim de 1490 à 1516, a fait exécuter le retable, probablement vers 1512-1516 (Béguerie, 1996, p. 36-37 ; Clementz, 1998, p. 274 ; Béguerie, 2007-2008, p. 57-73).

Première moitié du 16e siècle, la Chronique de Guewiller indique que Guy Gers a fait exécuter le retable (Stoltz, Colmar, BM ms. 539 ; Dietler, vers 1723, BM ms. 725 ; Schmid, 1911, II, p. 312, n° 32).

En 1573, mention des tableaux de Matthias d’Aschaffenburg [Mathis Gothart Nithart dit Grünewald] à Issenheim, par l’imprimeur strasbourgeois Bernhard Jobin (Schmid, 1911, II, p. 293).

En 1597, l’empereur Rodolphe II tente d’acquérir les tableaux (Schmid, 1911, II, p. 315-316, nos 35-37).

Au 17e siècle, d’éminents visiteurs sont venus à Issenheim admirer le retable (Clementz, 1998, p. 290) : le 16 janvier 1613, l’archiduc Leopold, administrateur de l’évêché de Strasbourg, participe à un office religieux et admire le retable (Colmar, ADHR, 36H, 7, 3, Liber actorum, f° 15) ; en janvier 1620, le fils du duc de Vaudémont et Charles de Lorraine, duc d’Elboeuf, s’arrêtent à Issenheim pour voir le retable (Colmar, ADHR, 36H, 7, 3, Liber actorum, f° 48) ; le 22 janvier 1620, les comtes de Helfenstein et Hohenzollern font de même (Colmar, ADHR, 36H, 7, 3, Liber actorum, f° 48), et de même le 25 août 1620, le nonce apostolique (Colmar, ADHR, 36H, 7, 3, Liber actorum, f° 95).

Vers 1619-1620 : mention des tableaux de Matthias d’Aschaffenburg [Mathis Gothart Nithart dit Grünewald] à Issenheim par Vincenz Stenmeyer, éditeur à Francfort (Schmid, 1911, II, p. 296).

1632-1654 (?) : pendant la guerre de Trente Ans (1618-1648), transfert du retable à Thann où les religieux s’étaient réfugiés de 1632 à 1651 environ ; en 1650, le vicaire de l’abbé général chargé de visiter les maisons de l’ordre des Antonins, qui décrit l’église et ses autels, n’a pas vu le retable du maître-autel probablement mis à l’abri à Thann (Colmar, ADHR 49H 697 ; Clementz, 1998, p. 249, 251, 263).

1658, 18 décembre : le prince Ferdinand vient contempler le retable et explique aux religieux que l’auteur des stalles et du maître-autel s’appelle Albrecht Dürer (Colmar, ADHR, 36H 7, 3, Decreta capitulorum, f° 56 ; Clementz, 1998, p. 290).

Seconde moitié du 17e siècle : le retable (peintures et sculptures) est une œuvre d‘Albrecht Dürer dont le prince Maximilien a tenté d’acquérir les tableaux (Description de l’Alsace ; Schmid, 1911, II, p. 325, n° 43).

Dernier tiers du 17e siècle, liste des précepteurs d’Issenheim : mention de Guy Gers qui a fait exécuter le retable et les stalles (Fonds de la préceptorie, Colmar, ADHR, 36H, 7, 4 ; Goutzwiller, 1875, p. 20 ; Schmid, 1911, II, p. 326, n° 44).

1709-1710 ? : pendant la guerre de succession d’Espagne (1701-1714), transfert du retable à Besançon (Clementz, 1998, p. 263).

1710 : mention du retable sculpté en bois (Ichtersheim, 1710).

1781 : description de François Christian Lersé (Bouxwiller, 1749-Autriche, 1800) mentionnant, notamment, les sculptures du retable (Saint Antoine, les Porteurs d’offrandes, Saint Augustin, Saint Jérôme, le Christ et les apôtres, et plusieurs statues « en demi-grandeur ») ; sculptures du retable comparées à celles des stalles qui sont, comme les peintures, « dans le goût » de Dürer (Lersé, 1781).

1789, 2 novembre : décret instituant que les biens des communautés religieuses sont « mis à la disposition de la Nation ».

1792, 30 octobre : lettre de François Christian Lersé signalant les œuvres en péril à Issenheim et à Colmar.

1793, 4 février : inventaire des biens du couvent d’Issenheim par Louis Vaillant et Louis Homberger, commissaires du district de Colmar (Vaillant, Homberger, 1792-1793, Colmar, ADHR, 1 Q, boîte 1721) ; description du retable mentionnant la statue de Saint Antoine et les bustes du Christ et des douze Apôtres.

1793-1794 : entre 1793 et octobre 1794, transport à Colmar des sculptures et des peintures du retable pour être entreposées à la « Bibliothèque nationale du district » (ancien collège des Jésuites) ; la caisse et ses éléments décoratifs sont restés dans l’église d’Issenheim ; Jean-Pierre Marquaire et Jean-Jacques Karpff, nommés le 15 octobre 1794 commissaires du district de Colmar, les décrivent lors de leur visite à Issenheim en novembre 1794 (Karpff, Marquaire, 1794, Colmar, BM ms 7611 ; Haas-Lattes, 2004, p. 41, 43).

1794, 1796-1803 : inventaires des œuvres conservées à la Bibliothèque de Colmar, mentionnant les peintures et les sculptures du retable, Saint Antoine, les Porteurs d’offrandes, Saint Augustin, Saint Jérôme, le Christ et les apôtres (Karpff, Marquaire, 1794, Buttenschœn, 1796-1803, Colmar, BM ms 7611 pièces 1 et 3 ; Haas-Lattes, 2004, p. 162-180).

1823 : prêt des statuettes des deux Porteurs d’offrandes aux Hospices civils de Colmar, pour orner la crèche de Noël de la chapelle (reçu inséré postérieurement dans l’inventaire de Buttenschoen) ; après 1823, les statuettes disparaissent et ne sont plus mentionnées jusqu’en 1905.

1828, 22 novembre : inventaire des œuvres conservées à la Bibliothèque de Colmar, mentionnant les sculptures du retable (Saint Antoine, Saint Augustin, Saint Jérôme, le Christ et les apôtres) attribuées à Dürer (Reichstetter, 1828, Colmar, BM ms 7611 ; Haas-Lattes, 2004, p. 162-180).

1831 ou 1832, incendie de l’église de la commanderie d’Issenheim.

1849, 22 juin : la Ville de Colmar met à disposition de la Société Schongauer (créée en 1847) les bâtiments de l’ancien couvent des dominicaines d’Unterlinden pour y aménager un musée.

1852, août : les sculptures et les peintures du retable sont transférées dans la chapelle de l’ancien couvent.

1853, 3 avril : ouverture du Musée Unterlinden.

1853-1860 : entre 1853 et 1860, inventaire par Louis Hugot des œuvres déposées au musée ; description détaillée des sculptures du retable (nos 1-8), attribuées à Jörg Syrlin ; Hugot précise l’emplacement d’origine des trois statues dans la caisse, dessine les inscriptions au revers des bustes et mentionne d’autres éléments sculptés provenant du retable (dons Gustave Saltzmann) : identifiables au réseau ajouré et à la voûte du compartiment central de la caisse (n° 9), à un dais du couronnement (n° 10), à des parties de l’encadrement du même compartiment central (n° 10), et à des restes des réseaux ajourés (n° 11) des compartiments latéraux (Hugot, avant 1860, Colmar, BM ms 667 ; Haas-Lattes, 2004, p. 162-180).

1860, Louis Hugot énumère les sculptures au musée et précise qu’elles ne sont qu'une faible partie du retable car, lors de leur enlèvement, deux chariots de sculptures furent transportés dans une province voisine pour y être vendus (Hugot, 1860).

De 1853 à 1869, présentation des sculptures provenant du retable contre le mur sud de la nef de la chapelle de l’ancien couvent d’Unterlinden : les bustes du Christ et des apôtres sont placés dans trois compartiments ; les trois figures sculptées de la caisse (Saint Antoine, Saint Augustin, Saint Jérôme) sont adossées à un fond vertical en planches de bois, sur lequel sont fixés des éléments décoratifs de la caisse (l’encadrement et le réseau ajouré du compartiment central, les voûtes des dais des trois compartiments) ; ce dispositif est conservé après 1869 (Goutzwiller, 1875). Le dais provenant du couronnement et les réseaux ajourés des compartiments latéraux ne sont pas présentés.

1869, le dispositif de présentation des sculptures est déplacé au fond du chœur de la chapelle ; le dais du couronnement est présenté (Goutzwiller, 1875).

1889 : les réseaux ajourés provenant des compartiments latéraux de la caisse sont ajoutés au réseau du compartiment central, avec d’importants compléments, créés probablement par l’entreprise de Théophile Klem (Heck, « Les présentations […] », 1987).

1905 : les deux Porteurs d’offrandes, non localisés depuis 1823, sont acquis par Julius Böhler, antiquaire à Munich, auprès du collectionneur R. Zschille, à Grossenhain en Saxe.

1911, ouvrage de référence sur Matthias Grünewald publié par Heinrich Alfred Schmid : donateur aux pieds de saint Augustin identifié à Jean d’Orlier, considéré comme le commanditaire du retable ; caisse et sculptures du retable exécutées sous le préceptorat de Guy Guers, vers 1505-1508 ; première attribution des sculptures de la caisse et du buste du Christ à Nicolas de Haguenau ; attribution des Apôtres à Des. Beychel ; publication des sources (Schmid, 1911).

1913 : attribution à Nicolas de Haguenau ? ; publication des Porteurs d’offrande en possession de Julius Böhler, antiquaire à Munich (Vöge, 1913).

1914 : sculptures et peintures du retable mises en sécurité à la Caisse d’Épargne de Colmar.

1917 : sculptures et peintures transférés à Munich à l’Alte Pinakothek. ; la Ville de Colmar échoue à acquérir auprès de Julius Böhler les deux Porteurs d’offrandes et reçoit des copies des statuettes.

1919 : retour au Musée Unterlinden des sculptures et des peintures du retable.

1924, catalogue du musée par Claude Champion : donateur auprès de Saint Augustin identifié à Jean d’Orlier ; Christ et apôtres attribués à Desiderius Beychel, d’après l’inscription au revers de l’un des apôtres ; les trois statues de la caisse attribuées à un sculpteur inconnu, peut-être Nicolas de Haguenau ; mention des Porteurs d’offrandes à Munich et de leurs copies au musée (Champion, 1924).

1930 : nouvelle présentation des sculptures dans une structure en bois composant une caisse et une prédelle, qui sont en partie inspirées du projet de Heinrich Alfred Schmid en 1911 et réalisées par l’entreprise de Théophile Klem ; aux sculptures d’origine sont ajoutés des socles sous les trois statues de la caisse, des colonnettes et des encadrements dorés aux compartiments latéraux, et les restes des réseaux ajourés de ces compartiments sont assemblés (Heck, « Les présentations […] », 1987).

1933 et 1935 : structure en métal, par le ferronnier colmarien Greiner, et structure en bois, par la menuiserie Rinterknecht.

1939 : transfert au château de Lafarge (Corrèze), puis au château de Hautefort (Dordogne).

1940 : retour en Alsace, d’abord à Colmar, puis transfert au château du Haut-Koenigsbourg (Bas-Rhin).

1945 : retour au Musée Unterlinden.

Jusqu’en 1987 : sculptures de la caisse du retable en général attribuées à Nicolas de Haguenau et datées soit vers 1490, soit vers 1500-1510 ; bustes de la prédelle en général attribués à Desiderius Beychel ; donateur aux pieds de saint Augustin identifié à Jean d’Orlier (notamment, Schmitt, 1964 ; Zimmermann, 1985 ; Recht, 1987).

1977 : acquisition auprès de Böhler à Munich, par le Badisches Landesmuseum de Karlsruhe, des deux Porteurs d’offrandes provenant de la caisse du retable.

1984 : dépôt des Porteurs d’offrandes au Musée Unterlinden, par le Badisches Landesmuseum de Karlsruhe (en échange du dépôt de deux œuvres du musée Unterlinden et d’une sculpture du musée des Arts décoratifs à Paris).

1986-1987 : début de l’étude technique et scientifique des sculptures et de la structure du retable (Colinart, Drilhon, 1987 ; Levy, Meyohas, 1987 ; Heck, « La partie sculptée […] », 1987).

1988, nouvelle lecture de l’inscription au revers d’un apôtre et rejet de l’attribution à un sculpteur nommé Desiderius Beychel (Heck, 1988).

1996, nouvelle datation des sculptures de la caisse, attribuées à Nicolas de Haguenau, et des bustes de la prédelle, attribués à l’atelier de ce sculpteur : donateur aux pieds de saint Augustin identifié à Guy Guers, exécution des sculptures contemporaine de la réalisation des peintures, vers 1512-1516 (Béguerie, 1996 ; Béguerie-De Paepe, 2007-2008).

2013 : transfert et présentation du retable dans l’ancienne église du couvent des Dominicains de Colmar, pendant les travaux d’aménagement du Musée Unterlinden.

2015 : retour au Musée Unterlinden.

2019-2022 : étude technique et scientifique fondamentale des sculptures et des peintures du retable, et restauration de l’ensemble de l’œuvre.

Cinq sculptures provenant de la prédelle du retable du maître-autel de l’église des Antonins d’Issenheim (Haut-Rhin) représentent le Christ et des douze apôtres en buste, placés dans la prédelle créée vers 1930 par l’atelier de Théophile Klem à Colmar.

Bibliographie non exhaustive mentionnant principalement les sculptures et l’histoire du retable d’Issenheim.

« Vnd liess bauwen den glocken thurn, den hohen gabel die gewelb in der Kürchen vnnd die Thaffel auf den From Altar […]. » (Il [Guy Guers] avait fait construire le clocher, le haut pignon, les voûtes de l’église et les " tableaux " sur le maître-autel […]. Édition : Schmid, 1911, II, p. 312, n° 32 ; Béguerie, 2005, p. 56 : « Il faut comprendre par là que Guy Guers est le commanditaire des panneaux peints mais également de la caisse du retable. Le mot Taffel désigne en effet une œuvre d’art (peinture, relief ou caisse comportant des sculptures) destinée à être vue d’un seul côté, alors que Bild fait référence à une œuvre dont il est possible de faire le tour. »).

« […] Le Rétable du Maistre Autel est une chose digne de la curiosité des plus délicats dans la peinture et sculpture, puisqu’il est de la main d’Albert Dürer et que des seuls tableaux qui l’ornent le prince Maximilian dernier mort [1651] père de l’électeur de Bavière d’aujourd’hui en voulu donner jusqu’à […] mil Écus. » (Édition : Schmid, 1911, II, p. 325, n° 43).