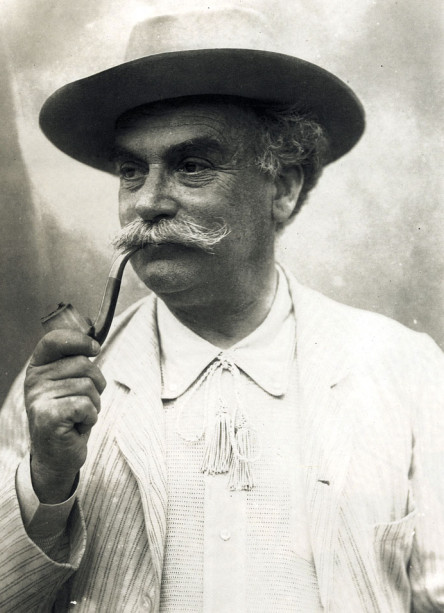

CHARPENTIER Georges (FR)

Commentaire biographique

Georges Charpentier (1846-1905) est un éditeur au tempérament d’artiste et de lettré, ami intime d’Émile Zola (1840-1902), mécène des impressionnistes, habitué des premières et des salons. Prenant la suite de son père Gervais Charpentier (1805-1871) en 1871, il dirige la maison d’édition familiale qu’il doit céder à son associé Eugène Fasquelle en 1896 (Serrepuy-Meyer V., 2005).

L’éditeur se dote d’une arme originale pour donner à son nom un prestige incontesté : le salon de son épouse Marguerite Charpentier (1848-1904). Elle y convie les artistes et les auteurs les plus divers qui côtoient les ténors du parti républicain et le grand monde parisien. Des soirées littéraires du début des années 1870 autour de Flaubert jusqu’aux réunions du camp dreyfusard, le salon Charpentier constitue une figure essentielle de la vie mondaine parisienne (Meyer V., 2009 ; Meyer V., 2020).

Wikimedia Commons.

S’entourer d’objets japonais

Les Charpentier sont des collectionneurs et leur passion s’exerce dans deux directions complémentaires : l’art japonais et la peinture impressionniste. Le romancier Abel Hermant (1862-1950), qui deviendra leur gendre, décrit sa première soirée passée chez eux, peu après son entrée au catalogue de la maison d’édition en 1887. Le décor, voilà ce qui retient en premier lieu sa curiosité et il nous offre une vue de l’hôtel de la rue de Grenelle : « Presque en même temps que ce caractère bourgeois du salon de mon éditeur, j’en aperçus un autre, non moins inattendu : dès la porte d’entrée, on se serait cru chez un peintre. D’abord parce qu’au bas de l’escalier […], il y avait une armure de samouraï. Puis, sur tout le panneau de droite de l’escalier […], les cadres se touchaient : dessins, aquarelles, estampes. D’autres cadres et des kakémonos ornaient la galerie. La première pièce où l’on entrait de la galerie était la salle à manger où commençait une véritable exposition de tableaux et où la place d’honneur était pour une des plus fameuses toiles de Claude Monet, Les Glaçons. » (Hermant A., 1935, p. 126)

Les goûts de l’époque se caractérisent en effet par le règne du foisonnement : le mélange est recherché, tout est prétexte à ornement dans un apparent désordre accumulatif. Une profusion d’objets et de tableaux contribue à la sophistication des ambiances. Un carton d’invitation dessiné par Georges Jeanniot (Paris, musée Carnavalet) pour le salon Charpentier nous laisse imaginer un intérieur caractérisé par ce foisonnement des styles : on aperçoit à droite un bronze ou une sculpture à l’antique, tandis que la cheminée porte des objets d’inspiration japonaise, et que le dessus de la fenêtre semble orné à la manière néo-xviiie. Les objets japonais ne sont qu’un élément de la décoration, mais qui prennent une place prépondérante chez les Charpentier.

Ce goût pour les objets japonais est confirmé par Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), dont les propos sont rapportés par Ambroise Vollard (1866-1939) : « Les salles de réception étaient entièrement décorées avec des japonaiseries, selon la mode d’alors » (Vollard A., 1938, p. 196). Faut-il déceler dans les propos du peintre une pointe d’ironie qui souligne le phénomène de mode ?

Les Charpentier sont proches des premiers collectionneurs d’art japonais et ne manquent pas de s’inspirer d’eux pour introduire des objets japonais dans la décoration de leur intérieur. Pour meubler leur nouvel intérieur, rue de Grenelle, Marguerite fait appel à Philippe Burty (1830-1890), collectionneur et historien de l’art japonais. Celui-ci lui apporte ses conseils le 1er novembre 1875 : « Chère madame, Je suis bien fier que vous ayez pensé à moi à propos de l’appartement japoniste que vous méditez. […]. Vous savez mieux que moi que les Japonais se tiennent sans cesse sur leurs genoux, que les Japonais s’assoient, sans intermédiaire, sur des nattes. C’est trop peu pour nous. Mais vous pourriez entrer hardiment dans le système des divans, avec coussins comme accoudoirs. C’est en somme très pratique. On ferait beaucoup avec quelques robes désourlées et retaillées selon le besoin. […] Edmond de Goncourt vient de se faire un plafond avec une robe d’acteur. C’est merveilleux. Vous pouvez lui voler son idée. Il est très myope. […] Pour les murs, on encadrerait dans un [?] rouge antique quelques-uns uns de ces rouleaux de papier dessinés et aquarellés qui sont de vrais tableaux, fleurs, oiseau, … Voici, en hôte, quelques notes. Votre instinct de Parisienne vous en dira bien plus long que mes gravures que je vous prêterai » (Burty, 1875). Deux jours plus tard, Edmond de Goncourt (1822-1896) propose à son tour ses services à l’éditeur : « J’ai appris par Burty, mon fils en japonaiseries, que Madame Charpentier était en train de réaliser un boudoir japonais ; si elle avait le désir de voir deux pièces meublées dans ce goût, je me tiendrais à sa disposition. » (Goncourt, 1875) Cependant, rapidement, le ton se fait plus ironique. Dans son Journal, il note le 24 novembre 1876 : « V’la Madame Charpentier qui se met à la Japonaiserie et qui achète des éléphants ! » (Goncourt, 1989).

Les Charpentier figurent également parmi les premiers mécènes des impressionnistes, et notamment de Pierre-Auguste Renoir. Dès le milieu des années 1870, ils s’efforcent de lui venir en aide en lui passant plusieurs commandes de portraits et de décors. Deux de ses œuvres figurent en bonne place dans la maison des Charpentier, une paire de panneaux muraux embellissant l’escalier et un portrait de Madame Charpentier et ses enfants, qui témoignent à leur tour, en miroir, de la place de l’art japonais dans leur vie.

En 1876, ils commandent à Renoir des panneaux peints pour décorer la cage d’escalier de leur hôtel particulier (démoli en 1926). Ils ont figuré dans la collection Otto Gerstenberg (1848-1935) de Berlin, puis ont été saisis par les troupes soviétiques, ce qui explique leur présence actuelle au musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg (Adriani G., 1999, p. 38). On peut supposer que l’objectif de Renoir était de rendre l’atmosphère de l’intérieur et d’évoquer les maîtres de maison venant accueillir leurs invités, sans pour autant rechercher une ressemblance exacte. Edmond Renoir (1849-1944), le frère du peintre, pose pour la figure masculine et Marguerite Legrand (?-1879), le principal modèle de Renoir à cette époque, pour son pendant féminin. Ce double de Marguerite Charpentier porte un éventail japonais. En effet, son enthousiasme pour l’art japonais serait en partie à l’origine de l’intérêt qu’elle porte aux impressionnistes. Le peintre avait déjà utilisé l’éventail japonais comme accessoire dans Nature morte au bouquet en 1871 (Houston, The Museum of Fine Arts, inv. 51.7). L’objet joue ici un rôle important, car, faisant écho aux grandes lignes de la figure et aux arabesques de la rampe, qui rappellent les motifs linéaires des estampes japonaises, il contribue à unifier les différents éléments.

Trois ans plus tard, ce n’est plus un simple accessoire, mais l’ensemble du décor qui traduit le goût japonais des Charpentier. Le portrait de Madame Charpentier et ses enfants est réalisé en 1878 et exposé au Salon de 1879. Le mobilier japonais qui forme l’arrière-plan de la toile (paravent, kakémono) a fait l’objet d’analyses très poussées dans l’ouvrage de Colin B. Bailey consacré aux portraits de Renoir (Bailey Colin B., 1997). Michel Robida affirme que les kakémonos ornés de faucons alternent avec des bandes de soie cerise venues de chez les parents de Marguerite, place Vendôme, et qui formaient les rideaux d’été du salon de sa grand-mère, Isabelle Lemonnier (Robida M., 1958, p. 10). Selon Théodore de Banville (1823-1891), la scène se passe dans un petit salon qui sert de fumoir, un « petit salon japonais, où d’amusants bibelots font éclater çà et là leurs notes de vermillon et d’or » (Banville T. de, 1879). Philippe Burty, quant à lui, localise le portrait entre les « parois amusantes d’un boudoir orné à la japonaise » (Burty P., 1879).

Armure de samouraï, kakémonos, éventails…, les sources contemporaines, qu’elles soient littéraires ou artistiques, montrent bien une famille vivant dans un décor japonisant dans les années 1870. Ces quelques témoignages viennent nous rappeler que les Charpentier sont proches des premiers « découvreurs » de la culture japonaise en France et que leur action va largement participer à la diffusion de cet art et de cette culture dans les années 1870-1890.

Accompagner la diffusion de l’art japonais en France

« L’art japonais, avant 1870, n’était pas inconnu en France, mais ses œuvres y étaient rares encore et ne figuraient que dans les collections de quelques amateurs : le public ne les connaissait pour ainsi dire pas. La vulgarisation de l’art japonais ne remonte pas au-delà de 1873. Et cet art apportait en Occident quelque chose de nouveau. » C’est ainsi que Georges Rivière (1855-1943) évoque dans les années vingt l’arrivée de l’art japonais en Occident (Rivière G., 1921, p. 57).Selon Albert Boime (1933- ?), ce sont les hommes d’affaires qui sont responsables d’une mode qui réveille les artistes français. Les marchands d’antiquités, les manufacturiers en céramique, les grands magasins établissent des liens qui permettent aux esprits créateurs de prendre contact avec l’art japonais (Boime A., 1979, p. 65). Au contraire, selon Ernest Chesneau (1833-1890), « c’est par nos peintres en réalité que le goût de l’art japonais a pris racine à Paris, s’est communiqué aux amateurs, aux gens du monde et par suite imposé aux industries d’art » (Chesneau E., 1878). Grâce à ses connexions dans le monde artistique, Georges Charpentier est bien aux premières loges pour découvrir et accompagner ce mouvement, notamment à travers des ouvrages de son catalogue.

L’art japonais commence à trouver un public en France au tournant des années 1860-1870. Les frères Goncourt ou Philippe Burty commencent leur collection dans les années 1860 ; à l’arrière-plan du portrait d’Émile Zola par Édouard Manet (1832-1883) peint en 1868, on aperçoit des œuvres d’art japonais. L’exposition universelle de 1867 à Paris présente des milliers d’objets, pour la première participation du Japon à une exposition internationale. En 1872, Philipe Burty propose une première définition du japonisme dans une série d’articles parus dans La Renaissance littéraire et artistique du 18 mai 1872 au 8 février 1873 (Basch S., 2021). En 1874, le critique Jules Claretie (1840-1913) se moque de cette nouvelle mode dans un ouvrage de critique publié chez Charpentier : « Nos Parisiens japonais […] espèrent que l’étude des bibelots des pays bleus leur donnera une couleur et une veine d’inspirations nouvelles. C’est une maladie que cette imitation d’un art évidemment très-curieux et très-séduisant, mais bon à laisser à son rang de curiosité, c’est une fièvre dont les premiers symptômes apparaissent à présent et qui gagnera, j’en ai peur, de plus en plus. On l’a déjà baptisé d’un nom : japonisme. […] Le japonisme est, en effet, plus qu’une fantaisie, c’est une passion, une religion […]. La plupart de ces artistes […] ne connaissent guère cet art […] du Japon que par quelques albums rapportés par les voyageurs, ou par quelques bimbelots achetés rue Vivienne » (Claretie J., 1874, p. 272). Le même ouvrage s’enthousiasme néanmoins pour l’exposition Cernuschi de bronzes et de céramiques au palais de l’Industrie, cette collection étant le résultat du voyage en Asie d’Henri Cernuschi (1821-1896) et Théodore Duret (1838-1927)) entre 1871 et 1873.

En 1874, les Charpentier sont au cœur de cette vogue japonaise. Ils font jouer le 11 mars 1874, dans leur salon du quai du Louvre, la comédie japonaise La Belle Saïnara d’Ernest d’Hervilly. Même le carton d’invitation est d’inspiration japonisante : on y découvre une tige de bambou, des oiseaux et la silhouette d’une femme en costume traditionnel, accompagnés de caractères japonais. En mars 1874, Flaubert remercie Marguerite pour sa « pancarte japonaise », en lien avec sa pièce Le Candidat dont la première est repoussée : « C’est à grand peine que j’ai pu vous avoir une loge. » (Descharmes R., 1911, p. 631).

En 1876, c’est au tour d’Émile Guimet de partir pour l’Asie afin d’étudier les religions d’Extrême-Orient. Il publie chez Charpentier en 1878 ses Promenades japonaises illustrées par Félix Régamey (1844-1907).

L’enthousiasme est à son comble lors de l’exposition universelle de 1878 à Paris. Dans son article intitulé « Le Japon à Paris », Ernest Chesneau décrit la fièvre qui s’est emparée des collectionneurs : « L’enthousiasme gagna tous les ateliers avec la rapidité d’une flamme courant sur une piste de poudre. […] On se tint au courant des arrivages nouveaux. Ivoires anciens, émaux cloisonnés, faïences et porcelaines, bronzes, laques, bois sculptés, étoffes brochées, satins brodés, albums, livres à gravures, joujoux ne firent plus que traverser la boutique du marchand pour entrer aussitôt dans les ateliers d’artistes et dans les cabinets des gens de lettres. Il s’est formé ainsi depuis cette date déjà lointaine jusqu’au moment présent de belles et rapides collections. […] Ce n’est plus une mode, c’est de l’engouement, c’est de la folie. » Il cite les noms suivants, parmi lesquels figure celui de Charpentier et de certains de ses proches : les peintres Édouard Manet, James Tissot (1836-1902), Henri Fantin-Latour (1836-1904), Carolus Duran (1837-1917), Claude Monet (1840-1926) ; les graveurs Félix Bracquemond (1833-1914) et Jules Jacquemart (1837-1880) ; les écrivains Edmond et Jules de Goncourt, Champfleury (1821-1889), Philippe Burty, Émile Zola ; les voyageurs Henri Cernuschi, Théodore Duret, Émile Guimet, Félix Régamey. Il dresse la liste des clients de la boutique La Porte chinoise, située 220, rue de Rivoli et tenue par Émile et Louise Desoye, lieu de rendez-vous des premiers japonisants, parmi lesquels figure Georges Charpentier.

L’éditeur prête des objets à la grande exposition japonaise qu’accueille le Trocadéro de mai à novembre 1878. Lors de l’Exposition universelle, il organise chez lui une démonstration de la technique japonaise de l’aquarelle. Le 5 novembre 1878, son épouse organise un dîner japonais décrit par Edmond de Goncourt le lendemain. Le cuisinier est un jeune peintre japonais Hosui Yamamoto, qui décore la petite maison bretonne de Judith Gautier (1845-917) de peintures murales dans le goût japonais (Bailey Colin B., 1997, p. 165).

Dans les premières années de la revue La Vie moderne, créée par Georges Charpentier et Émile Bergerat en 1879, l’art japonais est également présent au sommaire : des articles sur le Japonisme (26 juin 1879) puis sur la collection Cernuschi (8 mai 1880) par le critique Louis Edmond Duranty, ou encore des illustrations de Félix Régamey en 1880, au moment de la sortie du 2e volume des Promenades japonaises sous le titre Tokio-Nikko.

Dans les années 1880-1890, le catalogue de la maison Charpentier continue à faire honneur à la culture japonaise sous différentes formes. Dans un ouvrage de critique publié en 1885, Théodore Duret consacre plusieurs chapitres à l’art japonais et à Hokusai (Duret T., 1885). En 1888 paraît La Marchande de sourires : pièce japonaise de Judith Gautier. Edmond de Goncourt publie en 1881 La Maison d’un artiste, dans laquelle il décrit ses collections, notamment d’art japonais, puis des ouvrages de référence sur Utamaro en 1891 et Hokusai en 1896.

Une collection disparue ?

À partir de la fin des années 1870, Georges Charpentier se trouve en difficulté financière. En 1883, il signe un contrat avec la maison Marpon et Flammarion, qui va contrôler une part croissante du capital et conduire à une association avec Eugène Fasquelle (1863-1952), gendre de Charles Marpon (1838-1890). La vie mondaine fastueuse du couple se poursuit, mais dans un contexte moins florissant, ce qui rejaillit également sur leurs activités de collectionneurs.

Georges et Marguerite Charpentier ont fait figure de pionniers de la reconnaissance de l’art japonais, mais davantage dans sa version mondaine et « décorative ». Le nom de Georges Charpentier ne figure pas parmi ceux des exposants du Catalogue de l'exposition rétrospective de l'art japonais, organisée par Louis Gonse (1846-1921) en 1883.

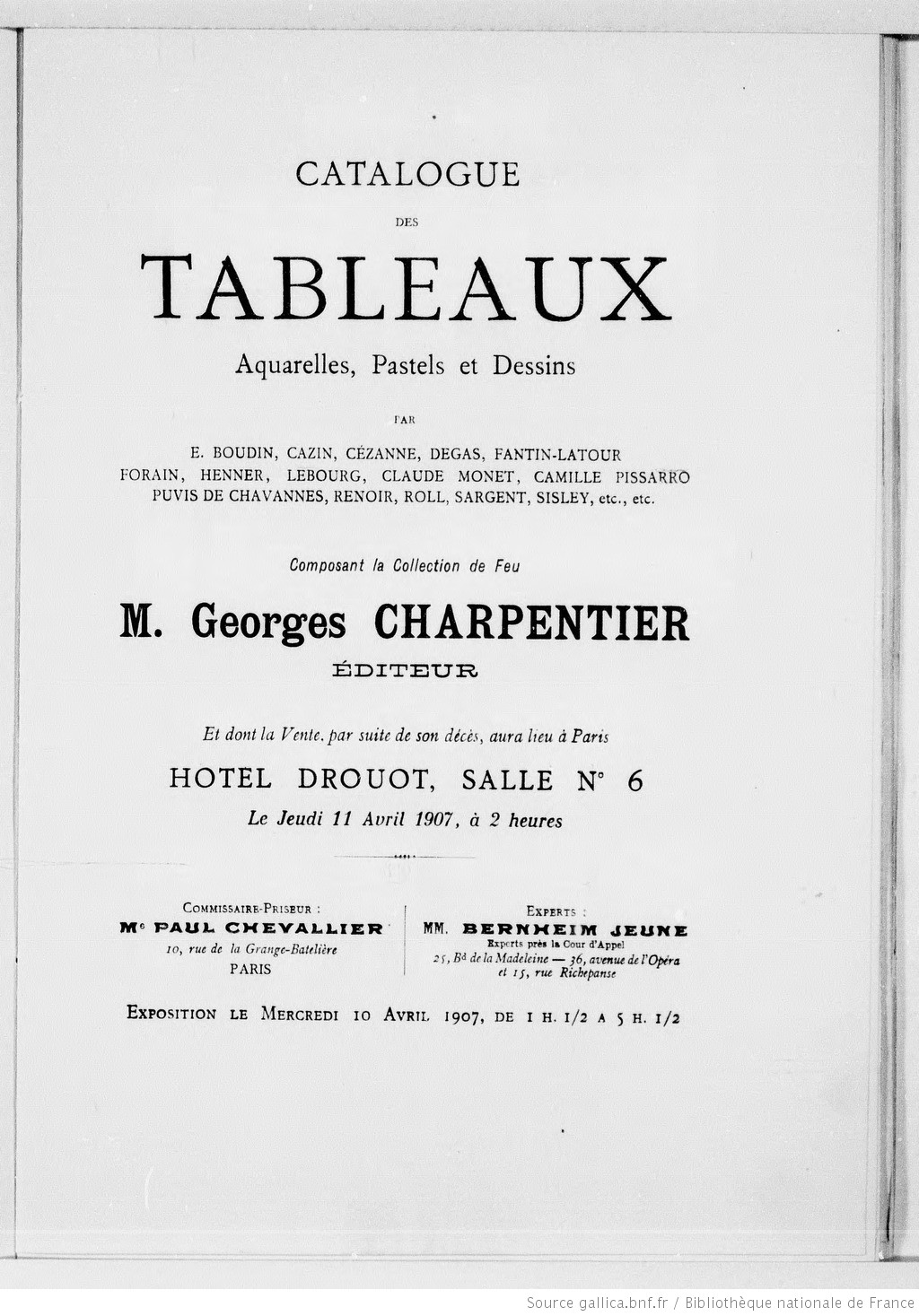

Après la mort de son fils et son retrait des affaires en 1896, Georges Charpentier quitte l’hôtel de la rue de Grenelle et il n’existe plus de trace de leurs objets japonais. Les ventes de la bibliothèque et des œuvres d’art en 1907 (le portrait de Madame Charpentier et ses enfants par Renoir y est vendu au Metropolitan Museum (inv. 07.122) pour une somme importante) ne font plus aucune mention d’art japonais.

Notices liées

Collection / collection d'une personne

Personne / personne