TISSOT James (FR)

Les débuts de l’artiste

Jacques-Joseph Tissot est né le 15 octobre 1836 à Nantes. Il est le deuxième des quatre fils de Marcel-Théodore Tissot (1807-1888), prospère marchand de mode d’origine franc-comtoise, et de Marie Durand (1803-1861), modiste d’origine bretonne : cette familiarité du futur artiste avec le monde de la mode et des tissus se fera sentir par la suite dans le grand soin apporté à la représentation des étoffes et toilettes féminines dans ses tableaux, pastels ou gravures. Jacques-Joseph adopte dès 1847 le prénom de James (Kisiel M., 2020, p. 267). Après des études au collège des Jésuites à Brugelette (Flandres), à Vannes (Bretagne) puis à Dole (Jura), il s’installe vers 1856 à Paris dans le Quartier Latin et entre à l’École des Beaux-Arts, travaillant sous la direction de Louis Lamothe (1822-1869) et Hippolyte Flandrin (1809-1864), tout en menant dès 1857 une activité de copiste au Louvre (Sciama C., 2005, p. 14-15). C’est vers cette époque qu’il rencontre James Abbott MacNeill Whistler (1834-1903), tous deux copiant le Roger délivrant Angélique d’Ingres au musée du Luxembourg (Kisiel M., 2020, p. 21). C’est probablement Whistler qui l’introduit auprès de Henri Fantin-Latour (1836-1904) et Alphonse Legros (1837-1911) (Wood C., 1986, p. 21). Tissot fait aussi la connaissance, sans doute par l’intermédiaire du peintre d’origine nantaise Élie Delaunay (1828-1891), d’Edgar Degas (1834-1917), qui sera son ami jusqu’aux années 1890 (Buron M., 2019, p. 249). Tissot connaissait également Henri Leys (1815-1869), auquel il aurait rendu visite en 1859 à Anvers (Kisiel M., 2020, p. 268).

Cette même année, il expose pour la première fois au Salon : à ses cinq premiers tableaux succèderont, en 1861 puis de 1863 à 1870, des contributions régulières (Kisiel M., 2020, p. 268-269). Dans un premier temps, Tissot réalise surtout des portraits et des peintures d’histoire. Ces toiles, tirant leur argument de la littérature profane – comme pour le Faust de Goethe – ou de l’histoire sacrée avec la parabole du fils prodigue, se jouent dans un passé plus ou moins lointain, oscillant entre l’époque médiévale et des évocations du siècle passé (Sciama C., 2005, p. 13-27). En ce sens, les œuvres qu’il fait parvenir au Salon de 1859 sont bien représentatives de ses débuts artistiques. Il s’agit en effet de deux portraits – Mme T. (localisation inconnue) et Mlle H. de S. (localisation inconnue) – et de trois toiles d’inspiration médiévale : Promenade dans la neige (1858, coll. part.) et deux « peinture[s] à la cire » à sujet religieux, Saint Jacques le Majeur et saint Bernard (localisation inconnue) et Saint Marcel et saint Olivier (localisation inconnue) qui sont peut-être aussi un hommage à sa famille (Matyjaszkiewicz K., 1985, p. 101). Par la suite, l’attribution des tableaux de Tissot à un genre pictural particulier se fait moins évidente. L’artiste revendique en effet une certaine liberté dans sa pratique artistique et tend à brouiller et hybrider les catégories, en rapprochant par exemple ses peintures d’histoire des peintures de genre, ou ses portraits de peintures d’histoire, de scènes de genre, de photographies ou de gravures de mode (Kisiel M., 2020, p. 24-25). Quoique son style soit parfois critiqué, entre 1861 et 1864, pour son archaïsme et sa dépendance à l’égard de Leys (Kisiel M., 2020, p. 30-31), Tissot obtient rapidement un certain succès : sa Rencontre de Faust et Marguerite (1860, musée d’Orsay, inv. inv. RF 1983 93) présentée au Salon de 1861 est acquise en 1863 par le musée du Luxembourg, pour la somme de 5 000 Fr. (Kisiel M., 2020, p. 284). En septembre 1862, Tissot voyage en Italie et visite Milan, Florence et Venise. Il y admire les œuvres de Giovanni Bellini (v. 1425-1516), Andrea Mantegna (1431-1506) et Vittore Carpaccio (1455-1525), qui l’inspireront notamment pour deux pendants sur le thème de l’enfant prodigue transposés à Venise et dans les Flandres (1862 et 1863, Paris, musée du Petit Palais, inv. PPP4856 et PDUT1453). L’année 1862 marque le début de l’aventure anglaise de Tissot : il présente cette année-là un tableau à l’Exposition internationale de Londres puis, en 1864, expose pour la première fois à la Royal Academy de Londres (Kisiel M., 2020, p. 268). C’est vers cette période que Tissot délaisse la veine archaïsante pour des thèmes plus contemporains, dont certains illustrent son intérêt naissant pour l’art japonais – intérêt notamment partagé avec ses amis comme Whistler et avec son père, également collectionneur d’objets chinois et japonais (AD 25, 3E44/465).

Une évolution vers les scènes de la vie moderne

À partir de 1864-1865, Tissot aborde de nouveaux thèmes dans ses peintures : c’est l’époque de ses premières scènes de la vie moderne (Wood C., 1986, p. 31-51). Cette évolution vaut à l’artiste un succès grandissant, couronné par une médaille d’or au Salon de 1866 pour Le Confessionnal (1865, Southampton City Art Gallery, inv. Acc. N. 581) (Kisiel M., 2020, p. 296). Sa situation financière confortable, due tant à son sens des affaires qu’au soutien de son père, lui permet de s’installer en 1867 dans un petit hôtel particulier qu’il se fait construire sur la toute nouvelle avenue de l’Impératrice (actuelle avenue Foch) (AN, MC/ET/XXX/990).

Parmi ses œuvres représentant la vie moderne figurent ses grandes compositions japonisantes. Dès le début des années 1860, le Japon commence à intéresser des cercles restreints d’amateurs comme les frères Jules (1830-1870) et Edmond (1822-1896) de Goncourt, ou encore Charles Baudelaire (1821-1867). Ces premiers cercles de curieux comptent également quelques artistes : « C’est par nos peintres en réalité que le goût de l’art japonais a pris racine à Paris, s’est communiqué aux amateurs, aux gens du monde et par suite imposé aux industries d’art » (Chesneau E., 1878, p. 386). Parmi ces pionniers, Tissot, Whistler et Alfred Stevens (1823-1906) se distinguent par leurs premières compositions japonisantes (Gabet O., 2014, p. 42-49). Vers 1863-1864, Whistler représente ainsi dans La Princesse au pays de la porcelaine (Washington, Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution/F1903.91a-b) une figure féminine, vêtue d’un kimono, dans un intérieur orné de délicats objets japonais. Son ami et rival Tissot (Sciama C., 2005, p. 54) prend un autre parti en 1864 avec La Japonaise au bain (Dijon, MBA, inv. inv. 2831 et J167), toile aujourd’hui assez connue quoiqu’elle n’ait été ni exposée, ni vendue par l’artiste (Kisiel M., 2020, p. 86) : elle n’a pas été exposée avant 1958 (Kisiel M., 2020, p. 307). L’artiste choisit de peindre une femme à l’air beaucoup plus aguicheur – un des rares nus de son œuvre – pour mettre en valeur un kosode fleuri et quelques accessoires et objets japonais (Kisiel M., 2020, p. 77-78 et 84-86). Il s’agit probablement d’objets que Tissot vient d’acquérir à la boutique de Mme Desoye située au 220, rue de Rivoli à Paris. Le peintre Dante Gabriel Rossetti (1828-1882) témoigne en effet, dans une lettre adressée à sa mère, datant du 12 novembre 1864 : « Je suis allé dans cette boutique japonaise, mais tous les costumes avaient été raflés par un artiste français, Tissot, qui, semble-t-il, est en train d’exécuter trois tableaux japonais que la propriétaire du magasin me décrivit comme trois merveilles du monde et qui, de son avis, auraient de toute évidence éclipsés ceux de Whistler » (Rossetti D. G., Rossetti, W. M., 1895, p. 180). Avec Femme tenant des objets japonais (1865 ou v. 1870, coll. part.), Tissot cherche sans doute une vision moins fantasmée, plus « authentique » de la « Japonaise » : le visage de la femme semble en effet inspiré de celui d’une poupée japonaise que possédait l’artiste (Kisiel M., 2020, p. 78), photographiée par lui en 1868 dans Poupée (Chicago, Ryerson Library, Art Institute). La série des trois Femmes regardant des objets japonais, présentée au Salon de 1869, se compose respectivement de Femmes regardant le temple chinois (coll. part.), Femmes regardant un navire japonais (Cincinnati Art Museum, inv. 1984.217) et Femmes au paravent (coll. part.), selon les titres donnés par l’artiste dans son livre de raison (Kisiel M., 2020, p. 286-287). Cet ensemble offre encore une perception différente où des femmes à la mode, bien parisiennes cette fois-ci, sont en train d’admirer divers objets japonais de la collection de Tissot, véritables « bibelots parmi les bibelots » (Kisiel M., 2020, p. 86).

Ce n’est qu’à compter de l’Exposition universelle de 1867 que le grand public commence à s’intéresser au Japon (Quette, 2018, p. 20-29). Il convient de préciser que c’est la première fois que ce pays a son propre pavillon (les expositions précédentes présentaient en effet des objets de collectionneurs occidentaux). La délégation japonaise est menée par le prince Tokugawa Akitake 徳川 昭武 (1853-1910), frère du dernier shogun Tokugawa. La popularité de Tissot, collectionneur d’art japonais, et la proximité de son hôtel particulier avec la résidence du prince Akitake (alors installé au 53, rue Pergolèse) expliquent sans doute pourquoi le prince a choisi cet artiste mondain, peintre japonisant, pour lui enseigner le dessin de mars à septembre 1868 (Ikegami C., 1980, p. 147-156). C’est à cette occasion que Tissot peint le Portrait de Tokugawa Akitake (Mito, Historical Museum of the Tokugawa Family), qu’il dédicace au prince.

Les années anglaises : scènes de société, scènes d’intimité

Lors de la guerre de la France contre la Prusse, Tissot rejoint, d’octobre à décembre 1870, la compagnie de tireurs d’élite des « Tirailleurs de la Seine », qui compte parmi ses membres plusieurs artistes (Kisiel M., 2020, p. 99).

Après l’épisode de la Commune, pendant lequel il aurait été ambulancier (Kisiel M., 2020, p. 100), Tissot quitte la France en juin 1871 pour s’installer à Londres, d’abord à Cleeve Lodge chez son ami Thomas Gibson Bowles (1841-1922), correspondant pour le Morning Post lors du siège de Paris, et auquel il envoyait des caricatures dès 1869 et jusqu’en 1877 pour son magazine Vanity Fair (Kisiel M., 2020, p. 102-103). Tissot déménage ensuite dans le quartier de St. John’s Wood, d’abord au 73, Springfield Road en 1872, puis au 17, Grove End Road en 1873. Il rencontre rapidement un vif succès en Angleterre, comme en témoignent Berthe Morisot (1841-1895) qui lui rend visite en 1874 (Matyjaszkiewicz K., 1985, p. 46-47), ou, le 3 novembre de la même année, Edmond de Goncourt (1822-1896) dans son Journal (Goncourt E. de, Goncourt J. de, 1989, vol. 2, p. 596).

Dès 1873, il est membre de l’Art Club de Hanover Square, où le rejoindra entre 1876 et 1878 Giuseppe De Nittis (1846-1884), amateur d’art japonais et ami commun avec Degas (Moscatiello M., 2009, p. 122 et 124).

Le japonisme de Tissot connait une nouvelle évolution lors de ces années anglaises (Wentworth M., 1980, p. 127-146). L’artiste continue toujours à disposer quelques objets asiatiques dans ses œuvres de manière plus ou moins discrète, à l’image de la porcelaine chinoise montée en lampe en arrière-plan du Portrait de Algernon Moses Marsden (1877, coll. part.). Cependant, même lorsque leur présence est bien marquée comme dans Le Rouleau japonais (1872-1873, coll. part.) ou L’Éventail (1875, Hartford, Wadsworth Atheneum Museum of Art, inv. 1982.158), ces objets ne focalisent plus l’attention avec autant d’ostentation que dans les toiles précédentes. Les figures féminines de ces toiles ne sont plus celles des Femmes regardant des objets japonais, absorbées dans leur contemplation. Tissot commence aussi à utiliser de manière plus personnelle les codes esthétiques de l’art japonais. Une toile qu’il réalise vers 1878, Kathleen Newton à l’ombrelle (Gray, musée Baron-Martin, inv. GR-93-723), reprend ainsi le format étroit et vertical inspiré des estampes hashira-e, un cadrage coupé et serré sur un premier plan frontal ou le fond en aplats colorés, supprimant la perspective, qui sont typiques des estampes japonaises (Kisiel M., 2020, p. 81). D’un point de vue thématique aussi, cette toile se rapproche des estampes bijinga, dépeignant traditionnellement de belles femmes. Enfin, l’ombrelle japonaise utilisée, que l’on retrouve dans d’autres œuvres présentant Kathleen Newton, comme dans Le Hamac (v. 1878-1879, coll. part.), faisait partie de la collection de l’artiste : on la retrouve sur une photographie ultérieure présentant l’atelier de Tissot, dans son château de Buillon (AM Besançon, 1964 Ph 22568).

Ces années sont également l’occasion pour Tissot d’élargir sa palette de techniques de création : il s’initie à la technique des émaux cloisonnés (Matyjaszkiewicz K., 1985, p. 94-99) et revient à la pratique de la gravure. Entre 1875 et 1885, la plupart de ses gravures sont des réinterprétations avec variations des tableaux qu’il a pu peindre précédemment ; il s’agit néanmoins de gravures originales (Matyjaszkiewicz K., 1985, p. 76). La vente de ses eaux-fortes et pointes sèches contribue à son succès, alors même que la critique se fait plus mitigée dès 1875 sur ses créations : deux de ses œuvres se voient refusées par la Royal Academy, et Tissot perd le soutien du marchand d’art londonien Thomas Agnew & Sons (Kisiel M., 2020, p. 117).

Par la suite, Tissot rencontre Kathleen Newton (1854-1882), jeune femme d’origine irlandaise, divorcée et mère de deux enfants, qui vient s’installer chez lui vers 1877, et avec laquelle il vivra une existence plus « familiale » (Kisiel M., 2020, p. 166). Elle, ses enfants, neveux et nièces sont alors les modèles privilégiés de l’artiste, qu’il représente dans de nombreuses toiles et gravures, et qui l’inspirent pour ses illustrations du roman d’Edmond de Goncourt Renée Mauperin (Paris : Charpentier, 1883), jusqu’à ce que la tuberculose emporte la jeune femme le 9 novembre 1882. Cinq jours plus tard, Tissot quitte l’Angleterre et rentre à Paris, « très affecté » par cette perte, comme en témoigne dans son Journal Edmond de Goncourt (Goncourt E. de, Goncourt J. de, 1989, vol. 2, p. 966), auquel il rend visite aussitôt après son arrivée (Kisiel M., 2020, p. 179).

De retour en France, du mysticisme à l’histoire sacrée

En 1883, Tissot organise pour son retour sur la scène artistique française une exposition rétrospective au Palais de l’Industrie : « Exposition des œuvres de M. J.-J. Tissot, organisée par l’Union centrale des arts décoratifs. Peintures, pastels, eaux-fortes, émaux cloisonnés » (Paris : Palais de l’Industrie, 1883). Celle-ci présente près de deux cents œuvres réalisées principalement en Angleterre (Kisiel M., 2020, p. 184). Il s’agit de la première exposition monographique française des œuvres de Tissot, qui reprend les mêmes œuvres que celles présentées à la Dudley Gallery en mai 1882 dans « An Exhibition of Modern Art by J.-J. Tissot » (Londres : Dudley Gallery, 1882) (Kisiel M., 2020, p. 272). Parmi elles, figure la quadrilogie de L’Enfant prodigue dans la vie moderne (1880, Paris, musée d’Orsay, en dépôt au musée d’Arts de Nantes, inv. LUX 616 à LUX 619). Cette série connaît un vif succès, sera déclinée en gravures (Sciama C., 2005, p. 155-159) et vaudra à l’artiste une médaille d’or à l’Exposition internationale de Paris de 1889 (Kisiel M., 2020, p. 274). Tissot, qui vivait alors loin de son pays avec une femme divorcée, cultive une certaine affinité avec le personnage et son histoire (Kisiel M., 2020, p. 184-185). On relève ainsi plusieurs détails autobiographiques dans la série, comme des références à son père, à Kathleen Newton ou à son goût pour le Japon : il n’est pas anodin que le deuxième épisode, En pays étranger (1880, Paris, musée d’Orsay, en dépôt au musée d’Arts de Nantes, inv. LUX 617), présente le fils prodigue dans une auberge traditionnelle japonaise, observant un spectacle de geishas. Entre 1883 et 1885, Tissot expose de temps à autres avec la Société des Aquarellistes Français et la Société des Pastellistes Français, et fréquente, durant cette période, Louise Riesener (1860-1944), fille du peintre Léon Louis Antoine Riesener (1808-1878), avec laquelle il pensera se marier (Goncourt E. de, Goncourt J. de, 1989, vol. 2, p. 1192-1193 et vol. 3, p. 382). À partir de février 1885, il consulte à plusieurs reprises le médium William Eglinton (1857-1933) pour essayer d’entrer en contact avec l’esprit de Kathleen Newton – celle-ci lui serait apparue le 20 mai 1885, moment qu’il immortalise en peinture dans une œuvre intitulée L’Apparition (Ysabel Monnier Collection). La même année, Tissot expose sa série de Quinze tableaux sur la femme à Paris. Parmi ceux-ci, La Menteuse (1883-1885, localisation inconnue) présente une jeune femme entre deux tentures ornées de grands dragons chinois, sur le seuil d’un petit boudoir rempli d’objets asiatiques et orientaux (Misfeldt W. E., 1982, III-53). Mais alors que le peintre prépare la dernière toile de la série Musique sacrée (localisation inconnue) à l’église Saint-Sulpice, il a une vision du Christ apparaissant à un couple de pauvres gens dans les ruines d’un château – vision qu’il représente dans Voix intérieures (1885, Saint-Pétersbourg, musée de l’Ermitage, inv. ГЭ-4692). Cette expérience mystique le marque. Il délaisse alors presque totalement les sujets séculiers (à l’exception des portraits qu’il continue à réaliser) et choisit de prendre l’histoire sacrée pour thème.

Dans le contexte de sa nouvelle ferveur religieuse, Tissot se rend en Palestine entre octobre 1886 et mars 1887, puis en 1889 où il effectue de nombreux croquis (Kisiel M., 2020, p. 181-183) pour préparer les illustrations de La Vie de N.-S. Jésus-Christ : trois cent soixante-cinq compositions d’après les quatre Évangiles avec des notes et des dessins explicatifs, par J. James Tissot (2 vol. Tours : Alfred Mame et fils, 1896). Nommé chevalier de la Légion d’honneur en 1894 (AN, LH/2610/51), il expose au Salon du Champ-de-Mars 270 dessins de la Vie de N.-S. Jésus Christ et achève les 365 illustrations de ce premier projet en 1895 (Kisiel M., 2020, p. 234-237). En 1896, il se rend pour la troisième et dernière fois en Palestine pour préparer des illustrations de l’Ancien Testament (Kisiel M., 2020, p. 222). Outre deux voyages aux États-Unis en 1898, il partage le restant de sa vie entre Paris et le château de Buillon (Doubs), hérité de son père, où il s’éteint le 8 août 1902, laissant à six autres artistes le soin d’achever d’après ses esquisses et modèles son dernier projet, La Sainte Bible (Ancien Testament). 400 compositions par J. James Tissot (4 vol. Paris : De Brunoff et Cie, 1904).

Sources pour l’étude de la collection

On peut étudier la collection de James Tissot à travers différentes catégories de sources écrites (inventaires après décès, catalogues de vente), photographiques et artistiques (à travers les œuvres, peintes ou gravées, où Tissot met en scène sa collection).

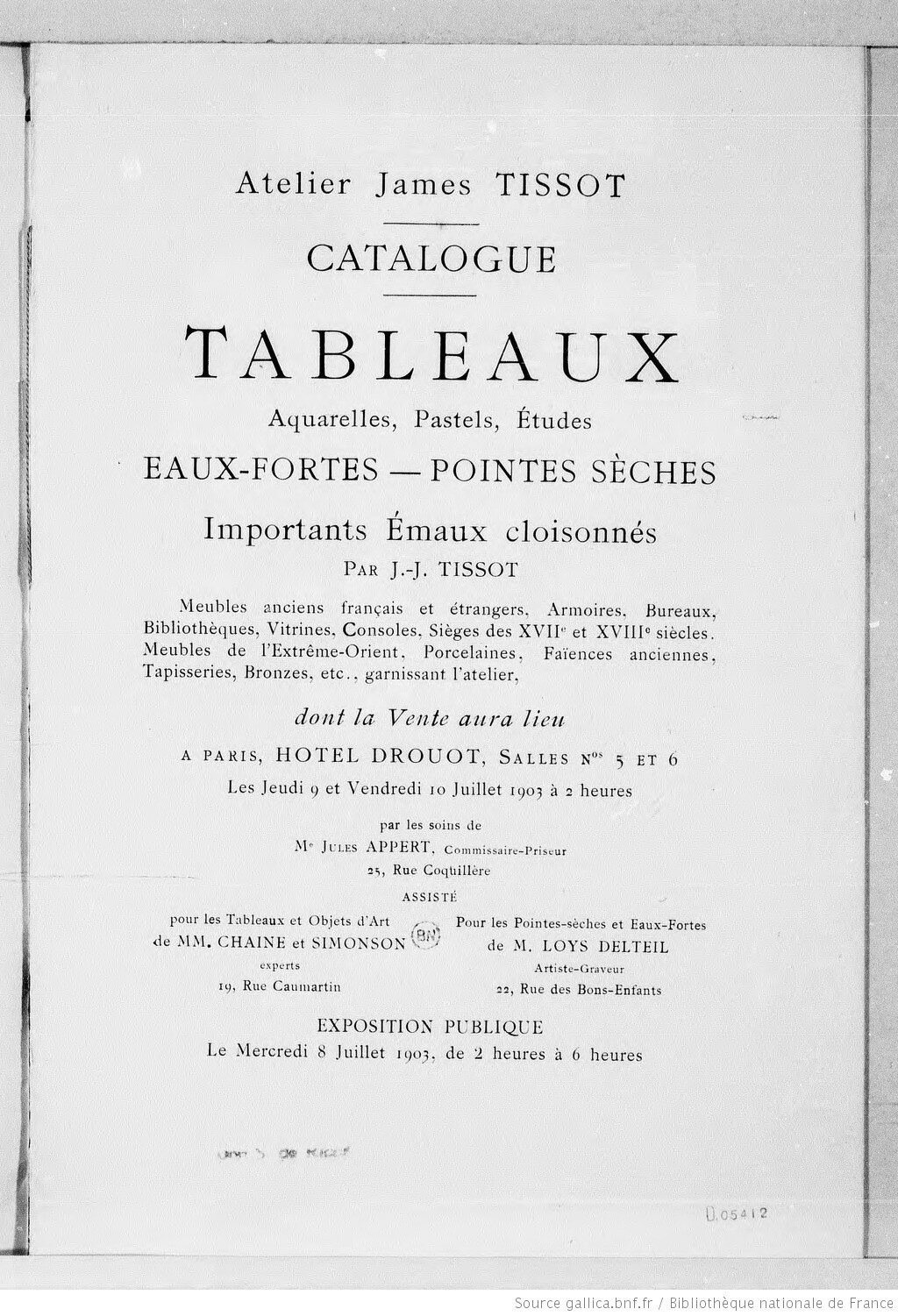

Deux inventaires après décès sont rédigés suite à la mort de Tissot, le 8 août 1902. Le premier est réalisé en 1902 au château de Buillon par Maître Dautrevaux, notaire (AD 25, 3E44/465) ; le second est établi en 1903 à l’hôtel parisien de l’artiste, par Maître Cotelle (AN, MC/ET/LXXXIX/2068). Malgré leur caractère systématique, ces inventaires n’offrent pas toujours les précisions suffisantes pour identifier clairement les objets. Une partie de ces biens a ensuite été vendue : il existe un catalogue, réalisé en 1903 pour la vente de l’atelier de Tissot (Appert J., Chaine, Simonson, Delteil, Hôtel Drouot, 1903), présentant les œuvres et objets d’art que l’artiste conservait dans son atelier parisien situé avenue de l’Impératrice (puis avenue du Bois, actuellement avenue Foch). Le château de Buillon et la plupart des biens qu’il contenait n’ont en revanche été vendus que plus tard, en novembre 1964, année du décès de Jeanne Tissot (1876-1964), nièce de l’artiste qui avait hérité du château. Cette dernière vente, qui s’est tenue à l’hôtel des ventes de Besançon, s’est déroulée en trois étapes, les 8 et 9, 14 et 15, et 21 et 22 novembre 1964 –, la première étant consacrée uniquement à la vente de livres et les deux autres à celle des œuvres et autres objets d’art.

Lors de la mise en vente du château et de son contenu, le photographe Bernard Faille (?-2007) a pu prendre 31 clichés des lieux (et notamment de l’atelier de l’artiste) pour le journal L’Est Républicain. Les objets qui y figurent se trouvent dans l’état même où Tissot les avait laissés (AM Besançon, 1964 Ph 22549-22579). Il existe aussi un fonds de photographies, prises par l’artiste ou ses proches du vivant de Tissot : la collection Frédéric Mantion, dont six photographies, douze plaques de verre et huit négatifs sur verre sont reproduits dans le catalogue de l’exposition James Tissot, l’ambigu moderne (Kisiel M., 2020). Il s’agit de témoignages précieux qui peuvent renseigner le spectateur sur les lieux, la disposition des objets et certaines habitudes ou pratiques artistiques de Tissot.

Tissot met régulièrement en scène des pièces lui appartenant, comme « sujets principaux » de ses œuvres, à l’image du Rouleau japonais (1872-1873, coll. part.), ou comme accessoires décoratifs disséminés dans diverses toiles, à l’image de la théière en porcelaine chinoise, avec une anse en forme de dragon, que l’on retrouve dans Holyday (1876, Londres, Tate/N04413) aussi bien que dans Les Rivaux (1878-1879, The Marlene and Spencer Hays Collection). Tissot a lui-même photographié une partie de ses tableaux : ses quatre albums de photographies (Misfeldt W. E., 1982), dont le troisième est manquant, rassemblent 300 clichés. Certains de ces clichés représentent des toiles de l’artiste dont la localisation reste inconnue, comme c’est d’ailleurs le cas pour La Menteuse (1883-1885, localisation inconnue).

Le rapprochement de ces différentes sources permet à la fois de recouper les objets entre eux, mais aussi, dans certains cas, de se montrer critique vis-à-vis de plusieurs désignations reprises dans les inventaires. Ainsi, dans l’inventaire de Buillon, la « grande lanterne japonaise en bois sculpté et doré avec verres et rideaux en soie peinte » (AD 25, 3E44/465) semble correspondre parfaitement à la grande lanterne présentée dans Le Bouquet de lilas (1874, coll. part.), dans Les Rivaux ou dans Dans la serre (1874, coll. Diane B. Wilsey, San Francisco). Or, d’après les représentations, cet objet imposant semblerait plutôt être une lanterne chinoise de la période Qing (1644-1912). De la même manière, on peut remarquer en confrontant les sources qu’il n’y a, dans les inventaires de Buillon et de Paris réunis, que 27 objets désignés explicitement comme étant chinois, alors qu’il semble que Tissot en ait eu davantage si l’on se fie aux sources iconographiques : on peut en compter 46, pour une petite étude portant sur 36 œuvres de Tissot et cinq photographies ultérieures (Lichy H., 2018).

La collection de Tissot : des objets au service d’une pratique artistique

James Tissot, « ce passionné, trouvant tous les 2 ou 3 ans un nouvel “appassionnement” avec lequel il contracte un nouveau petit bail de sa vie », comme l’écrit Edmond de Goncourt le 26 janvier 1890 dans son Journal (Goncourt E. de, Goncourt J. de, 1989, vol. 3, p. 378), a pu rassembler une vaste collection d’objets variés, au fil de l’évolution de ses centres d’intérêt. À la collection de son père dont il hérite en 1888 (Kisiel M., 2020, p. 274) et qui contenait des collections d’« Antiquités japonaises et chinoises et coquillages, II Antiquités égyptiennes ; III Coquillages des différentes parties de la terre, IV oiseaux empaillés et nids d’oiseaux avec œufs soufflés » (AD 25, 3E44/465), s’ajoutent les objets qu’il a lui-même acquis au fil du temps.

Sa collection commence probablement après son arrivée à Paris, dans les années 1860. On sait qu’il effectue des achats dans la maison Adolphe Chanton, comme l’indique une facture datée de 1867 (Kisiel M., 2020, p. 83). Tissot se rend également régulièrement dans la boutique de Mme Desoye, comme mentionné plus haut avec la lettre de Dante Gabriel Rossetti (1828-1882) à sa mère, datée du 12 novembre 1864 (Rossetti D. G., Rossetti, W. M., 1895, p. 180), où il rapportait son achat de plusieurs costumes pour préparer trois tableaux japonais.

Cette anecdote permet de s’interroger sur la fonction particulière des objets que collectionnait Tissot en tant qu’artiste : si certains objets étaient sans doute collectionnés par goût, d’autres étaient visiblement acquis pour un usage professionnel. Il n’est donc pas anodin de retrouver un certain nombre d’œuvres de la collection de Tissot dans ses ateliers de Paris et de Buillon.

Dans le catalogue de la vente de son atelier parisien, la partie consacrée au mobilier et aux objets d’arts fait ainsi mention de « [r]obes chinoises et japonaises en soies brodées » (Appert J., Chaine, Simonson, Delteil, Hôtel Drouot, 1903). Il est bien question ici d’éléments servant directement à la pratique artistique de Tissot. Ces vêtements ou accessoires pouvaient être utilisés directement par les figures représentées dans ses tableaux, comme pour le kosode de La Japonaise au bain (1864, Dijon, MBA, inv. 2831 et J167). Ils pouvaient également servir à créer un intérieur à la mode – ainsi en est-il du « tissu-kimono » gris utilisé comme une nappe dans Le Chapeau Rubens (vers 1875, localisation inconnue) ainsi que dans Jeunes femmes regardant des objets japonais de 1869 (Cincinnati Art Museum, inv. 1984.217) (Kisiel M., 2020, p. 81). Dans ces deux cas, le textile occupe une fonction décorative certaine mais sa disposition dans les deux espaces picturaux ne permet pas de le valoriser comme un objet « central ». Dans les Jeunes femmes regardant des objets japonais, il est placé sous l’imposante maquette de navire chinois qui attire toute l’attention des deux personnages. Dans Le Chapeau Rubens, il couvre un meuble placé devant une fenêtre, sur lequel est posé un haut bouquet. Si l’on examine l’espace pictural, le textile pourrait presque plus être considéré comme élément d’un ameublement exotique au goût du jour, plutôt que comme une pièce appréciée et collectionnée pour elle-même. Et cependant, Tissot a « choisi » de représenter cette même étoffe au moins à deux reprises. Si l’on considère l’espace de la composition des deux toiles, les choix du peintre en matière de cadrage, de point de vue et de rapprochements de couleurs appellent même immanquablement le regard du spectateur sur ce tissu. S’agit-il dès lors de la marque d’une préférence personnelle ou d’une décision esthétique ?

Les objets collectionnés par Tissot peuvent lui servir de modèles à représenter, mais ils peuvent également inspirer l’artiste dans son travail sur de nouvelles techniques artistiques. Ainsi, les émaux cloisonnés chinois et japonais qu’il possède sont à rattacher à l’intérêt de Tissot pour la technique même de l’émail cloisonné, qu’il a commencé à pratiquer à Londres et continue par la suite (Matyjaszkiewicz K., 1985, p. 95 et Wentworth M., 1980, p. 127-146). La comparaison d’une pièce chinoise de sa collection, dite Jardinière Tissot (Paris, musée des Arts décoratifs/26721), datée entre le XVIe et le XVIIIe siècle, avec la Jardinière ovale – Lac et mer (1882 ou avant, The Royal Pavilion & Museums, Brighton & Hove) de sa création est à ce titre éclairante. On reconnaît en effet de nombreuses similitudes comme les dimensions, la forme générale de l’objet, de ses anses et de ses pieds, et la gamme chromatique des émaux utilisés. Le style des deux œuvres est cependant résolument différent, tant dans l’iconographie proposée que dans la manière de travailler le métal ou de poser les émaux : Tissot ne cherche pas à copier cet objet chinois, mais il s’en inspire librement pour créer une œuvre personnelle (Kisiel M., 2020, p. 156-157 et 302-305).

Une collection entre goût personnel et pratique sociale

James Tissot est mentionné en 1868 par Zacharie Astruc (1833-1907) (Astruc Z., 1868) puis par Ernest Chesneau (1833-1890) en 1878 (Chesneau E., 1878, p. 386) parmi les amateurs d’art japonais de la première heure. Sa collection, initiée avant l’Exposition universelle de 1867 qui marquait le début de la « vague » japonisante auprès du grand public, a été remarquée par ses contemporains. Jules Champfleury (1821-1889), un critique, écrit ainsi : « La dernière originalité qui doit être signalée est l’ouverture de l’atelier japonais d’un jeune peintre assez richement doté par la fortune pour s’offrir un petit hôtel dans les Champs-Élysées […]. L’atelier japonais des Champs-Élysées, que les princes et les princesses visitent à l’heure actuelle est “un signe du temps” dirait Prudhomme » (Champfleury J., 1868, cité dans Champfleury J., 1973, p. 143-145). Le 25 novembre 1868, Tissot a effectivement reçu la princesse Mathilde Bonaparte (1820-1904) dans son atelier, accompagnée de Théophile Gautier (1811-1872) et des frères Edmond et Jules de Goncourt. Elle lui achète La Retraite dans le jardin des Tuileries (« Petits tambours ») (1867, coll. part.) pour la somme de 7 000 francs (Kisiel M., 2020, p. 269). La collection de Tissot servait-elle également d’appât pour faire venir des clients fortunés et amateurs d’art japonais, ou au moins de cadre séduisant pour mettre en valeur les toiles que l’artiste proposait à la vente ?

Sa collection d’objets asiatiques présentait en effet quelques attraits aux yeux des amateurs. Elle était notamment caractérisée par sa grande variété typologique. Au décès de Tissot, elle comprenait des textiles (dont kimonos et fukusa), des accessoires (épingles, ombrelles, éventails), des faïences, grès et porcelaines (notamment d’Imari), des services à thé, des plateaux en bois laqué, de petits éléments mobiliers, des paravents et écrans, cinq masques de nô, des modèles de bateaux, des lanternes, une armoire-reliquaire, des poupées japonaises pour la fête des garçons et au moins une poupée pour la fête des filles, divers bibelots, sept brûle-parfums, un brûle-opium, des bronzes, émaux cloisonnés, dessins et gravures, dont huit cartons d’images japonaises (AN, MC/ET/LXXXIX/2068 et AD 25, 3E44/465).

Ces objets asiatiques étaient japonais pour la plupart, mais il y avait aussi des objets pouvant être identifiés comme chinois : citons notamment quelques textiles (comme ceux de La Menteuse), au moins un modèle de bateau, la grande lanterne rouge en bois doré évoquée plus haut, des éléments mobiliers (tables, sièges, étagères, meuble-pagode, etc.), des émaux cloisonnés, quelques pièces en bronze, des poupées vêtues de tissu et surtout des porcelaines (vases cong, fang hu, jardinière, céramiques à décor « bleu et blanc », pièces de services à thé, bibelots, etc.) (Lichy H., 2018).

La collection du peintre s’est certes constituée sur de nombreuses années, mais elle a pu se développer assez rapidement dès les années 1860, grâce à la fortune familiale, au succès et au sens des affaires de Tissot. Sa situation financière atteint son apogée lors de son séjour londonien, période pendant laquelle la vente de ses œuvres lui permet de percevoir plus de 200 000 francs en 1873 pour tomber à moins de 70 000 francs en 1881 (Kisiel M., 2020, p. 294-297). On peut penser que la plupart de ses objets asiatiques aient déjà été acquis à cette date. Malgré des centres d’intérêt qui varient au gré de sa vie, Tissot conserve cependant un goût marqué pour le Japon. La preuve en est dans l’achat qu’il fit de la collection complète de la luxueuse revue Le Japon artistique publiée entre 1888 et 1891 par Siegfried Bing (1838-1905) (AD 25, 3E44/465). À cette date, Tissot travaillait essentiellement à ses illustrations de l’histoire biblique (en plus de la réalisation de quelques portraits). C’est donc a priori par goût qu’il acquiert cette publication, et non pour une recherche de modèles ou d’inspiration artistique.

Outre l’art d’Extrême-Orient particulièrement bien représenté, Tissot s’intéresse aussi aux objets du Proche-Orient. Dans les inventaires dressés à la suite de son décès, figurent des tapis et étoffes, cuivres, statuettes égyptiennes et lampe de mosquée, deux fusils arabes et un yatagan au manche d’ivoire. Ces objets, sans doute acquis lors des trois voyages en Palestine effectués par Tissot dans le contexte de son regain de ferveur religieuse, n’étaient pas de simples souvenirs de voyages. Certains pouvaient en effet être liés à la pratique artistique du peintre, comme en témoignent des négatifs sur verre au gélatino-bromure d’argent de la collection Frédéric Mantion, présentant des Études de modèles pour les illustrations de l’Ancien Testament (Kisiel M., 2020, p. 226-227).

La collection comprenait aussi quelques œuvres ou reproductions d’œuvres d’artistes particuliers : Tissot s’était procuré une photographie du Portrait de Madame de Senonnes (1814) de Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867), qu’il appréciait tout particulièrement et qu’il a copié en grisaille (Sciama C., 2005, p. 40). Edgar Degas (1834-1917) avait offert à Tissot deux de ses toiles, Chevaux dans un pré (1871, Washington D.C., National Gallery of Art, inv. 1995.11.1) et Femme regardant avec des jumelles (v. 1877, Dresde, Galerie Neue Meister, inv. Gal.-Nr. 2601), finalement vendues par Tissot respectivement en mars 1890 et janvier 1897 (Buron M., 2019, p. 251), mettant à mal leur amitié. On sait aussi que Tissot avait acquis en mai 1875 Le Grand Canal à Venise (1875, Vermont, Shelburne Museum/Inc. 1972-69.15) d’Édouard Manet (1832-1883), qu’il vend en mars 1890 à Paul Durand-Ruel (1831-1922) (Kisiel M., 2020, p. 271 et 275). Enfin, Tissot avait également acheté une toile non identifiée de Camille Pissarro (1830-1903), qui avait été refusée par la Royal Academy, afin d’aider financièrement ce dernier lors de son exil en Angleterre (Sciama C., 2005, p. 40).

Ces divers achats et ventes questionnent la fluctuation des goûts et des motivations de l’artiste. Ils permettent aussi d’interroger la valeur qu’accordait Tissot aux objets de sa collection, entre plaisir personnel, intérêt ou recherche artistique, utilité mondaine ou témoignage – ou non – d’amitié.

Notices liées

Collection / collection d'une personne

Personne / personne