ZAFIROPULO Polybe (FR)

Commentaire biographique

La famille Zafiropulo est issue de la diaspora hellénique, tout comme les Zarifi, avec qui elle partage un ancêtre commun : Démétrius Zafiropulo (1790-1864), qui est à l’origine d’une entreprise de négoce de laine et de blé florissante. Sur les instances de son père, Georges, avec ses frères Étienne et Constantin, part à l’étranger faire leurs études. Il s’installe à Marseille et fonde une maison de commerce (Lafon-Borelli M., 1995, p. 45). En 1864, il épouse Christine Lascaridis, d’une famille grecque déjà implantée dans la vie de la cité. Polybe naît quatre ans plus tard, à Constantinople. En 1875, la famille est de retour dans la capitale phocéenne (Lafon-Borelli M., 2017, p. 82). Les affaires prospèrent, mais, atteint de cécité, Georges Zafiropulo se voit contraint d’abandonner la direction de l’entreprise à ses frères. Il s’associe par la suite, en 1852, à son beau-frère, Georges Zarifi (1806-1884), pour fonder la société « Z & Z ». Périclès Zarifi (1844-1927), père de Nicolas Zarifi (1885-1941), collectionneur versé dans les arts asiatiques, succède à son père (Lafon-Borelli M., 1995, p. 45).

Les Zafiropulo s’inscrivent, à l’instar des familles grecques installées à Marseille, dans l’économie locale et participent de son développement. Polybe marque son indépendance par rapport aux affaires familiales, mais conserve des liens forts avec sa terre natale.

Un représentant de la communauté hellénique, soucieux de ses origines

En tant que représentant de cette communauté, Polybe Zafiropulo défend ses intérêts, soucieux de la situation politique de son pays d’origine et redevable de sa seconde patrie. Le schisme national, qui se profile en Grèce, est ressenti comme un déchirement personnel. Faisant corps avec le Congrès des colonies helléniques, tenu le 31 mai 1916, il s’indigne du laxisme du gouvernement grec, neutre jusqu’en 1917. Opposé à son Premier ministre Elefthérios Venizélos (1864-1936), le roi Constantin Ier (1868-1923 ; r. 1913-1917 et 1920-1922), refusant toute intervention des troupes alliées, laisse pénétrer les Bulgares sur le territoire grec, en Macédoine. Dans une lettre adressée au préfet des Bouches-du-Rhône le 9 juin 1916, publiée le lendemain dans la presse, la communauté renouvelle son attachement à la France (Le Petit Marseillais, 10 juin 1916).

Préoccupé par la situation conflictuelle des Balkans, Polybe Zafiropulo défend également les intérêts économiques de la diaspora. Il figure ainsi au conseil d’administration de la Chambre de commerce hellénique, située au 3, rue Estelle, dont il devient le président en 1927.

Œuvrer pour son pays d’adoption

Polybe Zafiropulo œuvre également pour son pays d’adoption. Il maintient cette éthique du don, qui inspire les grandes familles industrielles de Marseille, et participe ainsi à plusieurs œuvres charitables, surtout après la Grande Guerre (1914-1918).

Il souscrit pour les familles victimes du naufrage du Général Chanzy, échoué sur les côtes de Minorque, dans l’archipel des Baléares, alors que le navire effectuait la traversée Marseille-Alger en février 1910. Il participe au Comité de secours des écoles de filles Belle-de-Mai, en 1914, et s’intéresse au Noël des orphelins, en 1917, pendant la guerre. Il donne pour le Comité d’assistance de la presse quotidienne de Marseille, œuvre caritative pour les victimes de la guerre, et pour la Croix-Rouge en 1918. Son épouse, Sophie Economo (1869-1940), avec qui il se marie en 1896, le soutient activement dans ces œuvres de bienfaisance (Borelli J., 1985).

Une vie mondaine et de loisirs

Polybe Zafiropulo se révèle « d’un naturel curieux et entreprenant » (Borelli J., 1985). Appréciant l’exercice physique, il adhère à la Société sportive de Marseille. Il se passionne pour le sport automobile et s’intéresse aux voitures de compétition du constructeur Turcat-Méry (Borelli J., 1985), dont l’entreprise fait faillite en 1929.

La navigation à voile constitue un autre de ses hobbies. Il se plaît ainsi à dessiner les plans des yachts qu’il se fait construire (Borelli J., 1985). À l’exemple de son père, il devient membre de la Société nautique de Marseille, organisatrice des Régates internationales. On le voit ainsi concourir à bord de son voilier baptisé Léda en février 1896 dans le port de Toulon et à Cannes, pour la coupe nationale Rothschild (Dufréne X., 1897, p. 2), puis à Marseille en 1899 avec le même bateau (Journal des sports, 13 février 1899, p. 3). Nommé pour l’année 1896, conseillers-commissaires au sein de la société (Le Petit Marseillais, 25 février 1896, p. 2), il participe du jury du concours de l’année suivante et se joint au comité organisationnel des épreuves en 1898 et 1930 (Le Radical de Vaucluse, 7 février 1930, p. 5).

Ses moyens lui permettent de louer les espaces nécessaires à la satisfaction de ses loisirs. Pour la pêche, il mobilise l’île de Riou (Borelli J., 1985). Pour la chasse, le marais du Relais, près de l’embouchure du Rhône, est mis à sa disposition (Borelli J., 1985).

La Société d’électricité de la Méditerranée

Diplômé de l’école d’ingénieurs de Lausanne, indépendant, il se détache de la société familiale Zafiropulo et Zarifi. Polybe Zafiropulo monte ainsi une première entreprise avec son frère Eugène et Félix Tennevin, ingénieur des arts et manufactures. Le 9 novembre 1893, la société au nom collectif, sous la dénomination « Société d’électricité de la Méditerranée », est enregistrée par acte sous seing privé auprès du tribunal de commerce de Marseille. La société, placée sous la raison sociale « G. Zafiropulo fils & Tennevin », dont le siège social est situé au 57, rue de Rome, œuvre à l’installation d’éclairage électrique pour les usines, les stations centrales, les cafés, les théâtres, les casinos, et autres locaux publics ou privés, notamment dans le cadre de réceptions.

L’entreprise florissante du froid

En 1895, Étienne, Alexandre, Eugène et Polybe s’associent avec Alexandre Arnal, teinturier de son état, pour monter une entreprise du froid. Le siège social est fixé provisoirement au 57, rue de Rome. La durée de la société, au capital social de 150 000 francs, est estimée à dix ans environ. Il semble qu’Arnal se soit retiré du projet, laissant toute liberté aux Zafiropulo pour se réapproprier la société en 1897 (Borelli J., 1985), placée désormais sous la raison sociale « Zafiropulo Frères ». Alexandre, Étienne et Polybe forment ainsi la Société frigorifique et de glace pure de Marseille, pourvoyeuse des principales compagnies de navigation, comme il est spécifié dans l’annonce publiée dans l’Indicateur marseillais de 1898.

Jacques Borelli explique le fonctionnement de l’entreprise, qui « louait des prairies dans la région de Serre et d’Aspres sur Bech et les inondait l’automne pour qu’elles se couvrent de glace en hiver » (Borelli J., 1985). La glace était ramenée en camion ou en train à Marseille même, stockée en cubes dans des entrepôts frigorifiques de conservation, en attendant les ventes de la période estivale (Borelli J., 1985). Cependant, la société doit faire face à des déperditions importantes de marchandises, qui la conduisent à envisager un autre procédé de fabrication, par compression et détente de gaz ammoniacal (Borelli J., 1985). L’usine du boulevard de Plombières est construite à cette fin, et vient s’ajouter à celle du boulevard Gueydon, située à Saint-Mauront, quartier situé dans le sud de la zone portuaire de Marseille (Borelli J., 1985).

En 1900, Zafiropulo Frères s’associe à la Société anonyme des glacières de Paris. L’entreprise fournit la glace naturelle du lac de Sylans et des Alpes, tandis que les Zafiropulo approvisionnent en glace pure, dite « hygiénique », fabriquée à l’eau stérilisée chauffée à 150°. Ils rejoignent ainsi la direction installée au 6, boulevard Saint-Charles. Le parc usinier s’agrandit, tenant compte de la fabrique de La Glacière marseillaise, du 20A, rue d’Alger. L’affaire est prospère et élimine la concurrence, aux dires de Jacques Borelli (1985). Il est ainsi surnommé dans le milieu le « père de la glace » (Borelli J., 1985).

Couvrant plusieurs jalons de la chaîne du froid, il figure en 1929 parmi le conseil d’administration de la Société anonyme de la Compagnie des viandes, alors nouvellement créée.

L’usine des Zafiropulo est finalement détruite pendant la guerre, en 1943. Face à cette perte, la société revend ses parts aux Glacières de Paris (Borelli J., 1985).

L’entreprise immobilière et la faillite

Après la guerre, Polybe Zafiropulo se lance dans les affaires immobilières. Flairant la manne financière que constitue le littoral côtier, il acquiert plusieurs terrains aux Lecques-sur-Mer et les fait lotir. C’est le début de la Société immobilière du golfe des Lecques, qu’il fonde avec Georges Zafiropulo, avec un capital de 500 000 francs. Mais, celle-ci ne dure qu’un temps. L’administrateur de la société, le notaire du Cheylard précipite la faillite de l’entreprise et la conduit à la liquidation judiciaire (Borelli J., 1985). Polybe Zafiropulo se sent ainsi contraint de se séparer du château Cordion, sa maison de campagne, située à proximité. Il la vide de ses meubles et de ses collections, lors d’une vente publique en 1936. Il parvient à limiter les pertes, « en remboursant les créanciers en sa qualité de Président » (Borelli J., 1985). Cette affaire, son veuvage et la guerre l’affectent profondément, d’autant plus qu’il a perdu une partie de sa fortune (Entretiens, 2022). Atteint de neurasthénie, il est hospitalisé. Son fils Jean reprend l’affaire, qui la laisse après la guerre à Tibaut, ancien comptable et secrétaire de son père (Borelli J., 1985).

Polybe se fait soigner à la clinique du quartier Vauban. La nouvelle du mariage de sa fille Nora en 1947 et la naissance de son petit-fils lui redonnent goût à la vie (Borelli J., 1985). Jacques Borelli évoque à ce titre une guérison « miraculeuse » (1985). Il s’aménage alors un petit studio, boulevard Périer, en 1949, qu’il habitera jusqu’à la fin de sa vie (Borelli J., 1985).

Constitution de la collection

Il est difficile de percevoir dans sa globalité cette collection, qui a subi plusieurs mouvements ; l’entrepreneur ayant dû se séparer à plusieurs reprises d’une partie de ses collections, à la suite d’une succession de revers de fortune. En effet, un dernier mouvement conduit, après sa mort, à la dispersion de l’ensemble. Pour autant, le collectionneur fait preuve de constance dans son orientation artistique, faisant montre d’une inclination marquée pour les meubles provençaux et la faïence locale. Les photographies de son intérieur du 13, rue Édouard-Delanglade et les publications, rendant compte des expositions auxquelles il participa, constituent autant d’instantanés de la collection, permettant de comprendre ses goûts en matière de décoration.

L’entourage de Polybe Zafiropulo constitue autant de modèles de collection, dont il s’inspire pour fonder la sienne propre, marquée par un goût pour l’art provençal, émaillé de touches d’exotisme.

Le goût partagé pour l’art provençal

Son appétence pour l’art régional demeure vivace semble-t-il tout au long de son parcours de collection. Il expose dans l’aile droite du Grand-Palais, dans une exposition d’art provençal, inaugurée le 7 mai 1906, un autoportrait du peintre marseillais Gustave Ricard (1823-1873) et une autre de ses œuvres, le portrait d’un banquier marseillais, Félix Abram, saisi à l’âge de trente ans. La même année, il prête un lot de faïences marseillaises à l’Exposition coloniale de Marseille. Il complète sa collection en 1912, achetant « coup sur coup un grand plat de Saint-Jean du Désert (3 900 francs), deux bouquetiers par Le Roy (4 630 francs) et une boîte à poudre de Moustiers (450 francs) » (De Ricci, 1912, p. 6). Son armoire époque Renaissance illustre un article sur le mobilier provençal dans la Gazette des beaux-arts en janvier 1913. Gustave Arnaud d’Agnel (1871-19 ?) cite quelques pièces de sa collection pour illustrer son ouvrage sur le mobilier provençal (1929) et sur la faïence marseillaise (1911). Vice-président de la section consacrée au mobilier provençal à l’Exposition coloniale de 1922, il montre d’autres pièces, qu’il accompagne d’un ensemble de faïences. Il participe également en 1932 à l’Exposition des Arts décoratifs de Paris et profite de son séjour dans la capitale pour fréquenter la salle de vente de l’hôtel Drouot. En 1935, il participe de la présidence collective de l’Exposition d’art antique et moderne, mettant à l’honneur l’art religieux.

Une collection éclectique

La vente de la collection du savonnier marseillais Arnavon, de faïences de Marseille et de Moustiers et de porcelaines étrangères, tenue en 1902, marquerait les débuts de ce goût pour la collection (Lafon-Borelli M., 1995, p. 46). Les photographies de l’hôtel particulier de la rue Édouard-Delanglade présentent un ensemble hétéroclite (Lafon-Borelli M., 2017). Les murs sont tendus de tapisseries d’Aubusson et de Flandres, les intérieurs garnis d’un mobilier Régence et de la haute époque. Des faïences d’Apt, de Moustiers et de Marseille sont exposées en vitrine. Il est possible également de relever une note d’exotisme dans ce compotier de la fabrique de Marseille, à décor dit « aux Chinois ». Arnaud d’Agnel évoque également les ornements au goût persan d’une aiguière issue de la fabrique Saint-Jean-du-Désert, dans sa deuxième période (1911, p. 222-223). Dans cet intérieur cossu, quelques porcelaines extrême-orientales font également leur incursion, même s’il est difficile d’en déterminer la provenance, étant donné le flou de ces photographies d’archives (Lafon-Borelli M., 2017).

La vente du Château Cordion en 1936 permet de compléter la vision de cette collection. On retrouve ce goût pour l’art provençal et cet intérêt pour le mobilier de style Louis XV et Louis XVI. Outre les peintures de l’école française du XVIIIe siècle et la présence d’artistes locaux, tels que le peintre marseillais Adolphe Monticelli (1824-1886) [Arnaud d’Agnel G., 1926], les faïences de Marseille et de Moustiers figurent en bonne place, s’associant à d’autres productions issues des manufactures de Delft, Jacob et Petit. Le catalogue fait mention également de porcelaines françaises et étrangères, mais ne donne pas de description plus précise de ces objets rangés sous le lot no 16. Il faut également compter sur de nombreuses omissions et sur des objets non répertoriés, comme il est indiqué en fin d’inventaire.

Une Asie discrète

Sous le numéro 18 sont présentées des assiettes en porcelaine de Chine et de la Compagnie des Indes. D’anciens tapis d’Orient et diverses tentures sont également en vacation, dont un beau tapis persan à dessins géométriques sur fond bleu, à bordure polychrome (lot 116). L’aménagement et la décoration des pièces visibles sur les photographies illustratives du catalogue restent encore marqués par un goût prégnant pour l’art provençal. De sorte que l’Asie constitue un élément de décoration, somme toute discret.

La collection repose également sur des porcelaines chinoises, témoignages des échanges artistiques entre la Chine et l’Empire perse, telle une aiguière kinrande exécutée pour le marché oriental. Il a sans doute développé ce goût pour les céramiques orientales et extrême-orientales, du fait de ses origines, comme descendant des familles phanariotes (Entretiens, 2022). On relève également une paire de vases céladon, une statuette en bronze représentant un immortel.

Il est possible également de relever une note d’exotisme dans certaines productions provençales, tel ce compotier de la fabrique de Marseille, à décor dit « aux Chinois ». Arnaud d’Agnel évoque également les ornements au goût persan d’une aiguière issue de la fabrique Saint-Jean-du-Désert, dans sa seconde période (1911, p. 222-223).

Certains objets religieux ayant trait au culte orthodoxe sont conservés précieusement et renvoient aux origines du collectionneur.

Ainsi, Polybe Zafiropulo apparaît comme un « homme de culture, grand amateur, collectionneur, mais aussi connaisseur éclairé d’art » (1995, p. 47). À la suite de multiples revers de fortune, il se voit contraint de se séparer de sa collection, qu’il disperse par ventes aux enchères ou au moyen de transactions à l’amiable, dans le cercle de ses connaissances. Certaines pièces sont entrées dans les collections de la Ville de Marseille et sont exposées au château Borély. Mais, l’on ne peut que déplorer avec Marina Lafon-Borelli l’absence d’inventaire de la collection (1995, p. 47).

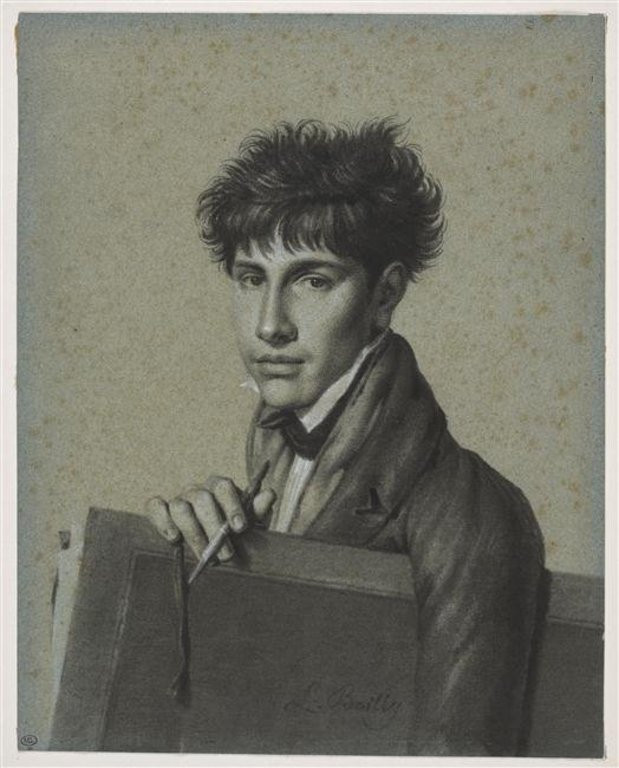

![[Grand salon de l’hôtel particulier de Polybe Zafiropulo]](/fileadmin/_processed_/b/0/csm_Zafiropulo2_3823fd2036.jpg)

[Grand salon de l’hôtel particulier de Polybe Zafiropulo]

[s.d.]

Photographie

Collection privée

Notices liées

Personne / personne

Collection / collection d'une personne