Compagnie française des Indes orientales (FR)

Une compagnie des Indes était une société commerciale bénéficiant de privilèges, particulièrement d’un monopole, pour commercer entre un pays d’Europe et une région lointaine, principalement les Amériques, ou Indes occidentales, et l’Asie, ou Indes orientales.

Plusieurs compagnies des Indes orientales virent le jour au début du XVIIe siècle avec la compagnie anglaise (1600-1858), suivie par la hollandaise (1602-1795), puis la danoise (1616-1772). La compagnie française des Indes orientales, créée en 1664 par Louis XIV (1638-1715) et Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), arriva donc tardivement sur un marché très concurrentiel (Sottas J., 1994, p. 7-14 ; Haudrère Ph.-Le Bouëdec G., 1999, p. 5 ; Haudrère Ph., 2005, I, p. 23-27 ; Estienne R., 2013, p. 28-41 ; Castelluccio St., 2014, p. 228-231). Sa direction comprenait une chambre générale basée à Paris, constituée de douze directeurs, et quatre chambres particulières de province à Bordeaux, Nantes, Lyon et Rouen. Une contribution d’au moins 20 000 livres permettait d’être élu directeur par les actionnaires ayant apporté au minimum 6 000 livres. Le pouvoir souhaita au moins trois quarts de marchands dans la direction centrale, mais refusa la présence de deux membres d’une même famille. Le port d’attache et d’armement de la compagnie fut fixé à Lorient (AN, col/C/2/2, f° 48-48 v°. Sottas J., 1994, p. 10-11, 20-22 ; Haudrère Ph.-Le Bouëdec G., 1999, p. 19-45, 95-139 ; Estienne R., 2013, p. 42-47, 96-117).

La direction parisienne se révéla trop bureaucratique, timorée et incompétente en matières commerciales et maritimes. De plus, la trop forte présence de l’État entraîna des choix dont les mobiles politiques, coloniaux et religieux s’opposaient souvent aux intérêts commerciaux de la compagnie, telle la désastreuse politique coloniale sur Madagascar. À tous ces handicaps s’ajouta la guerre de Hollande laquelle gêna considérablement le commerce maritime de 1672 à 1678, au point de compromettre définitivement l’équilibre financier de la compagnie (Sottas J., 1994, p. 15-16, 26-27, 36, 40, 44-45). La compagnie ne put jamais armer une flotte suffisamment importante et puissante pour assurer des retours réguliers et assez conséquents pour faire des bénéfices chaque année. Tous les ans, ils revenaient un à trois vaisseaux dans les années 1670, jusqu’à cinq la décennie suivante, pour ensuite retomber à trois et moins. Parallèlement, la compagnie hollandaise envoyait dix à vingt-cinq navires par an (Dufresne de Francheville J., 1738, III, p. 11).

Au début des années 1680, la compagnie des Indes se voyait financièrement épuisée, au point que, par un arrêt du Conseil du 6 janvier 1682, Louis XIV ouvrit aux particuliers le commerce des Indes orientales, à condition de se servir des vaisseaux de la compagnie (AN, col/C/2/5, f° 31). Si la compagnie céda une partie de son monopole, elle conserva deux prérogatives : l’exclusivité de la navigation vers l’Inde, qui lui permit de percevoir une taxe sur le fret embarqué par les particuliers, et le privilège exclusif de la vente des marchandises rapportées, qui devait se tenir conjointement et dans le même lieu que celle des cargaisons ramenées pour le compte de la compagnie, à l’exception des perles, des diamants et des pierreries, remis à leurs propriétaires à l’arrivée des vaisseaux (AN, col/C/2/5, f° 31. Dernis, 1755-1756, I, p. 355-358 ; Sottas J., 1994, p. 72 ; Estienne R., 2013, p. 47-50).

Finalement, en 1685, devant l’état financier déplorable de la compagnie des Indes, les directeurs appliquèrent un drastique programme d’économies avec la réduction du personnel au strict nécessaire, la conservation des seuls sites de Lorient en France, de Surate, Pondichéry et Chandernagor en Inde, et l’abandon des comptoirs de Bantam, Tilcery, Rajapour et Masulipatam (AN, col/C/2/5, f° 72-75, 76 v°-77 v°, 119-137, 138-140. Sottas J., 1994, p. 78-84 ; Haudrère Ph.-Le Bouëdec G., 1999, p. 47-50 ; Estienne R., 2013, p. 142-157, 166-171). Désormais, les douze directeurs n’étaient plus élus par les autres intéressés, mais nommés par le roi parmi les actionnaires ayant apporté au moins 30 000 livres de capital. Louis XIV souhaitait mettre la direction de la compagnie entre les mains d’un petit groupe de personnes dont la fortune confortable leur permettait de satisfaire à d’éventuels nouveaux appels de fonds. Le souverain escomptait qu’aucun d’eux n’abandonnerait l’important capital déjà versé en cas de graves difficultés. Les anciens directeurs parisiens perdirent leur poste, tandis que les chambres régionales, estimées trop coûteuses, furent supprimées. Louis XIV conserva à la nouvelle compagnie le monopole et les privilèges de l’ancienne et interdit tout transport de marchandises de particuliers sur ses vaisseaux (AN, col/C/2/3, f° 184-189 v°. Sottas J., 1994, p. 86-90). Cependant, la guerre de la Ligue d’Augsbourg entrava le commerce vers les Indes à partir de 1688 et ne permit pas à la compagnie d’améliorer sa situation.

La paix, conséquence du traité de Ryswick qui mit fin à ce conflit en 1697, favorisa la reprise du commerce par la compagnie des Indes. Toutefois, faute de moyens propres, elle dut, pendant cinq ans, emprunter pour chaque armement. Or, les bénéfices des retours ne suffirent pas à rembourser emprunts et intérêts. La situation de la compagnie empira, quand la guerre de Succession d’Espagne (1701-1713) lui porta le coup fatal (Sottas J., 1994, p. 403-434).

Dès l’automne 1697, l’armateur Jean Jourdan de Groucé s’était proposé d’armer un vaisseau pour la Chine, pays jamais abordé par la compagnie des Indes, ce qui constituait un subtil moyen de contourner son monopole. Il obtint le soutient du ministre Jérôme de Phélypeaux, comte de Pontchartrain (1674-1743) et arma l’Amphitrite, qui appareilla le 6 mars 1698 et revint le 13 août 1700. La vente des marchandises se tint les 9 et 11 octobre suivants à Nantes (AN, col/C/1/17, f° 44-45 v°. Mercure galant, septembre 1700, p. 205-213 ; Madrolle C., 1901, p. 73 ; Belevitch-Stankevitch H., 1910, p. 49-71 ; Sottas J., 1994, p. 406 ; Croix A.-Desroches J.-P.-Guillet B.-Rey M.-C., 2010, p. 26-30, 50-51 ; Estienne R., 2013, p. 51-55, 220-221 ; Castelluccio St., 2019, p. 48). En raison de l’exploit que représentait cette navigation, la première à joindre la Chine en droiture avec succès par des particuliers, des bénéfices dégagés et des dividendes reversés aux actionnaires et des nombreux produits ramenés directement de la Chine, ce retour marqua durablement les esprits (Mercure galant, septembre 1700, p. 205-213 et août 1703, p. 327-329 ; Savary des Bruslons J., 1723-1730, art. « Compagnie de la Chine », « Course », « Robes », « Soyes de la Chine », « Thé »).

Parallèlement, la guerre de Succession d’Espagne et surtout les emprunts effectués pour les armements avaient épuisé les dernières réserves de la compagnie des Indes qui fit son ultime armement en 1706, avec le Maurepas et le Toison d’or, de retour en 1708, puis le Saint Louis revenu l’année suivante. Désormais incapables d’armer aucun navire, les directeurs de la compagnie des Indes louèrent ses monopoles de la navigation et du commerce avec l’Asie à la compagnie de la Mer du Sud en 1707. Ils signèrent un traité avec les directeurs de cette dernière, lesquels se voyaient autorisés à envoyer des vaisseaux aux Indes, à charge de reverser à la compagnie des Indes 10 % des ventes des marchandises rapportées et 5 % de celles provenant des prises de guerre. En échange, celle-ci mettait ses magasins et ses commis aux Indes à la disposition de la compagnie de la Mer du Sud. Aucun des vaisseaux et des prises de retour n’appartenait plus dorénavant à la compagnie des Indes (Sottas J., 1994, p. 437-456 ; Castelluccio St., 2014, p. 227-242).

Née en septembre 1698, dirigée par le malouin Noël Danycan de l’Épine (1656-1735), et dans laquelle Jean Jourdan de Groucé avait également des parts, la compagnie de la Mer du Sud se donnait pour objectif le commerce vers le Pacifique, et plus particulièrement le Pérou, comprenant un retour par la Chine. Cette compagnie se développa avec succès entre les mains de Malouins très entreprenants de 1702 à 1713, année du traité d’Utrecht qui ferma le commerce des colonies espagnoles aux étrangers (Dernis, 1755-1756, I, p. 650-660). Parallèlement, le commerce avec l’Asie connut un développement sans précédent, car vers 1700, le gouvernement chinois autorisa les compagnies étrangères à aborder la Chine, avec Canton comme seul port ouvert aux marchands étrangers (Haudrère Ph.-Le Bouëdec G., 1999, p. 51-52 ; Croix A.-Desroches J.-P.-Guillet B.-Rey M.-C., 2010, p. 36-39, 54-55 ; Estienne R., 2013, p. 172-177). Cette permission leur ouvrit l’accès au marché de première main. Cela permit tout autant d’élargir le choix des marchandises que de passer des commandes directement aux fabricants et de demander des formes et des décors particuliers et adaptés aux goûts et usages européens. Parallèlement, les grandes compagnies européennes augmentèrent de manière spectaculaire les volumes de leurs importations.

De 1719 à 1725, la compagnie française des Indes orientales se vit intégrée par le financier John Law (1671-1729) dans son ambitieuse opération financière ou « Système », comme garantie de la banque créée parallèlement pour résorber la très importante dette de l’État. La compagnie survécut à la chute du système et connut un regain d’activité à partir de 1731 grâce aux réformes du contrôleur général Philibert Orry (1689-1747) qui limita ses activités aux échanges commerciaux entre la France et l’Asie, diminua le nombre des actionnaires en faisant acheter une partie des titres par le Trésor royal, le roi en devenant ainsi le principal actionnaire, et en simplifia la gestion avec désormais six directeurs, nommés par le roi parmi les négociants et armateurs des grands ports, et un inspecteur ou commissaire, qui surveillait la gestion de la compagnie au nom du roi. À partir de 1745, il y eut deux commissaires avec le ministre des Finances et un maître des requêtes.

La guerre de Sept Ans désorganisa particulièrement le commerce de la compagnie des Indes. Celle-ci tenta en 1764 de reprendre ses échanges commerciaux en faisant appel au Trésor royal et à l’emprunt, mais devant sa situation financière difficile en 1769, le contrôleur général Étienne Maynon d’Invault (1721-1801) et le ministre Étienne François de Choiseul (1719-1785) firent suspendre son privilège commercial exclusif avec l’Asie. Tous les armateurs disposaient désormais de la liberté de commercer au-delà du Cap, à condition de revenir et de vendre leurs cargaisons à Lorient. Après une période de transition, le volume des échanges augmenta régulièrement à partir de 1773. Toutefois, le commerce libre exercé par des particuliers fut accusé de manquer de fonds pour assurer l’envoi de flottes importantes, de faire augmenter les prix en Inde et les transferts de numéraires vers l’Asie, et de diminuer la variété des produits importés.

Le projet de rétablir une compagnie des Indes à monopole réapparut et devint effectif grâce au contrôleur général Charles Alexandre de Calonne (1734-1802). Une troisième compagnie française des Indes orientales fut officiellement créée en avril 1785, avec toujours Lorient comme port d’attache. Son monopole courait sur sept ans, période portée à quinze ans en 1786. Cependant, cette nouvelle compagnie se heurta à l’hostilité et au dynamisme des armateurs privés, qui obtinrent la perte de son monopole commercial en 1791 puis sa liquidation en 1795 (Haudrère Ph.-Le Bouëdec G., 1999, p. 5-16 ; Haudrère Ph., 2005, I, p. 33-161 et II, p. 751-815 ; Estienne R., 2013, p. 56-83).

Les conditions de voyage

Les vaisseaux devaient larguer les amarres d’Europe entre novembre et mars pour bénéficier des alizés le long des côtes d’Afrique au niveau de l’équateur. Le plus simple était de se rapprocher des côtes du Brésil, route plus longue, mais plus sûre, afin d’éviter les vents contraires et les plats du golfe de Guinée. Le passage du cap de Bonne Espérance était généralement éprouvant, car souvent tempétueux. Après ces cinq premiers mois de navigation, la route la plus aisée pour aborder en Inde passait par le canal du Mozambique, où la mousson n’était effective que jusqu’à la fin du mois de juillet : les vaisseaux devaient impérativement partir d’Europe au début de l’hiver pour en bénéficier. À l’est de Madagascar, la mousson se faisait sentir plus longtemps et une relâche était possible dans l’île de France ou celle de Bourbon, actuelles îles Maurice et de la Réunion.

Pour aller directement en Chine, les navigateurs prenaient les grands vents sur le 40 ° parallèle puis viraient vers le nord. Ce trajet était praticable en toute saison, mais imposait une navigation de deux à trois mois sans escale. Il fallait ensuite franchir l’archipel indonésienne, soit par le détroit de la Sonde, risqué, car peu profond (8 mètres pour un tirant d’eau moyen de 6 mètres) ; soit par le détroit de Malacca, plus souvent emprunté par les vaisseaux venant des Indes ou n’ayant pas pu traverser celui de la Sonde, mais ce détour allongeait le trajet.

Après quatre à cinq mois en rade de Canton, il fallait repartir fin décembre-début janvier, en raison de la mousson du nord-est, qui souffle depuis le continent entre décembre et avril, et pour franchir le cap de Bonne Espérance avant la mauvaise saison, soit avant mai. Ensuite, les vaisseaux se laissaient porter par les alizés sud-ouest, faisant parfois escale à l’île de Sainte-Hélène et surtout à celle de l’Ascension, où la présence de nombreuses tortues de mer permettait la préparation de bouillons reconstituants pour les malades. Passé l’équateur, la route contournait les Açores vers l’ouest, puis les navires entraient dans la zone des vents dominants ouest qui facilitaient l’approche des cotes d’Europe. L’arrivée a généralement lieu entre août et septembre après 20 à 22 mois de voyage, dont les deux tiers en mer (Haudrère Ph.-Le Bouëdec G., 1999, p. 61-75 ; Croix A.-Desroches J.-P.-Guillet B.-Rey M.-C., 2010, p. 31-33 ; Estienne R., 2013, p. 86-95).

Les importations de la compagnie française des indes

Les étoffes, les épices, le thé, le café

La compagnie des Indes faisait ses plus importants bénéfices sur les étoffes (cotonnades des Indes, soieries de Chine), les épices, le thé et le café (Haudrère Ph.-Le Bouëdec G., 1999, p. 77-87 ; Haudrère Ph., 2005, I, p. 287-306 ; Croix A.-Desroches J.-P.-Guillet B.-Rey M.-C., 2010, p. 40-43, 52-53, 102-103 ; Estienne R., 2013, p. 203-211, 228-233). Les objets d’art, porcelaines, laques et papiers peints, bien que minoritaires dans les cargaisons connurent un immense succès (Estienne R., 2013, p. 222-227).

Les porcelaines

En dépit d’un débouché assuré, la compagnie française des Indes n’importa aucune porcelaine avant 1680, à l’exception de 656 porcelaines de Perse en 1672 (AM Lyon, HH 323). Elles avaient été achetées soit aux Indes, probablement à Surate, le port le plus proche de la Perse, soit directement au comptoir perse de Banderabassy (actuel Bandar Abbâs). Cet achat ne fut pas renouvelé, car les curieux de porcelaines estimaient peu les productions perses qui, à leurs yeux, ne pouvaient rivaliser avec les créations chinoises.

Les importations de porcelaines d’Extrême Orient ne commencèrent timidement qu’en 1680 avec 5 520 pièces, puis l’année suivante, les cargaisons en comportaient 15 000. En 1682, les vaisseaux rapportèrent 55 465 porcelaines, puis 153 000 en 1683, mais seulement 133 900 en 1684. Au total, la compagnie n’importa que 363 541 porcelaines entre 1680 et 1685 (Castelluccio St., 2007 ; Castelluccio St., 2013, p. 22).

Les porcelaines au décor bleu et blanc constituaient probablement l’essentiel de ces cargaisons, car les listes détaillent rarement les décors, à l’exception des plats, tasses, assiettes et pots rapportés en 1682 dits « de couleurs figurez », soit probablement ornés de décors d’émaux de la famille verte.

La croissance spectaculaire des volumes importés cachait trois importantes erreurs stratégiques :

- le manque quasi total de variété des cargaisons qui ne comportaient que des pièces d’usage et aucune pièce décorative.

- la trop grande quantité d’un même type d’objet. Ainsi, pendant ces cinq années, les porcelaines importées comprenaient 86 % de tasses, 13 % d’assiettes et 1,6 % de plats et autant de pots.

- le mauvais choix des porcelaines, au point que dans une lettre du 11 mars 1684, les directeurs reprochèrent aux commis du comptoir de Surate leur envoi de « 300 000 tasses à moineau, qui ne sont d’aucun usage pour leur petitesse. Et quant elles auraient esté plus grandes, c’estait trop d’une sorte qui ne peut se consommer »(AN, col/C/2/5, f° 84 ; AM Lyon, HH 323). D’une part, la taille réduite des tasses interdisait leur usage pour consommer toute boisson chaude et, d’autre part, leur trop grand nombre entraînait une chute des prix.

Finalement, la nouvelle direction de la compagnie des Indes, mise en place au début de l’année 1685, renonça à l’importation de porcelaines. Désormais, celles importées provenaient du commerce effectué par des particuliers ou des compagnies privées ou bien de prises de guerre.

De nouvelles porcelaines n’arrivèrent ainsi qu’en septembre 1688, avec les 13 408 pièces envoyées par Constance Phaulkon, premier ministre du roi de Siam, Phra Naraï. Leur vente, en octobre suivant, paya une partie de la participation du ministre dans le capital de la compagnie (AN, col/C/1/26, f° 7). Phaulkon avait pris soin de varier les formes et les décors des pièces avec des bleus et blancs, majoritaires, et des pièces au décor polychrome, sans doute des porcelaines chinoises de la famille verte. L’envoi de Phaulkon différait toutefois des importations de la compagnie des Indes par la présence de nombreuses porcelaines ornées d’un décor coloré et d’un large choix de vases décoratifs avec 73 urnes et 1 004 vases (AN, col/C/1/26, f° 39-42, 89-94).

En 1695, les deux vaisseaux pris sur les Anglais, le Prince de Danemark et le Seymour, contenaient des porcelaines vendues en mai-juin 1696, mais aucune liste n’en détaille les cargaisons. Cette même année 1696, les captures du Defense, du Succez et du Resolution, de la compagnie anglaise des Indes orientales, permirent de proposer aux enchères 72 316 pièces de porcelaines en septembre (Mercure galant, janvier 1696, p. 154-155). Comme dans les cargaisons de la compagnie française, les pièces d’usage restaient majoritaires et, pour la première fois, étaient proposées à la vente des « pagodes », c’est-à-dire des figures humaines généralement debout, des statues de lions, de chiens, paons, de chats, de coqs et « 30 petites figures de différentes manières », très appréciées pour leur originalité et leur effet décoratif. Peut-être à cause du grand nombre de pièces d’usage, les enchères connurent de nouveau un succès médiocre.

Faute de listes de cargaisons pour les années 1697-1699, il est impossible de savoir si des porcelaines furent vendues avant le retour de l’Amphitrite de la compagnie de la Chine en 1700. La succincte liste de la cargaison de ce vaisseau ne précise ni les quantités de pièces rapportées ni la nature de leurs décors. Ces porcelaines comprenaient les traditionnelles pièces d’usage, comme les jattes, bassins, soucoupes, plats, assiettes, pots à thé, gobelets, tasses, sucriers ou salières. Des nouveautés étaient proposées avec des aiguières, des bouteilles et surtout des « garnitures de cheminée, modes et modèles et divers autres ouvrages » (AN, col/C/1/17, f° 17-17 v°. Mercure galant, septembre 1700, p. 212).

Aucun texte ne donne la composition des deux dernières ventes de porcelaines du règne de Louis XIV, qui eurent lieu en octobre 1703 avec le second retour de Chine de l’Amphitrite, puis en septembre 1715 (Mercure galant, août 1703, p. 327-329. AM Nantes, HH 201.46). Il n’y eut apparemment donc en France que trois ventes de porcelaines entre 1700 et 1715, toutes effectuées par les compagnies privées de la Chine et de la Mer du Sud.

Entre 1732 et 1747, la compagnie française des Indes orientales rapporta entre 123 000 et 868 000 porcelaines par an. Cependant, l’intérêt commercial de celles-ci diminua tout au long du siècle. En effet, leur prix d’achat en Chine augmentait régulièrement alors que leur prix de vente en Europe suivait l’évolution inverse. Parallèlement, leur qualité était estimée de plus en plus médiocre, tandis qu’elles subissaient la concurrence de plus en plus forte des porcelaines européennes (Dermigny L., 1964, I, p. 390-391 ; Mézin L., 2002 ; Shimizu C.-Chabanne L., 2003 ; Haudrère Ph., 2005, I, p. 297 ; Croix A.-Desroches J.-P.-Guillet B.-Rey M.-C., 2010, p. 40 ; Estienne R., 2013, p. 234-239 ; Castelluccio St., 2013, p. 114).

Les cargaisons se composaient essentiellement de pièces destinées à l’usage de la table, avec des services de table complets (AN, col/C/2/23, f° 109 ; C/2/24, f° 50 ; C/2/29, f° 87-87 v° ; C/2/49, f° 87-87 v°. Dermigny L., 1964, I, p. 390 ; Constant Ch de., 1964, p. 329 ; Castelluccio St., 2013, p. 114, 124-127). Les vases d’ornement restaient minoritaires : soit la compagnie n’en importait pas systématiquement ; soit la quantité était si négligeable qu’ils ne présentaient pas un intérêt commercial suffisant pour être mentionnés ; soit les pièces importées répondaient aux attentes du marché et aucun commentaire n’était nécessaire.

Les laques

La compagnie française des Indes orientales importa peu de laques au XVIIe siècle, avec seulement deux cabinets et deux paravents du Japon en 1670 (AM Lyon, HH 323), deux paravents de la Chine en 1687 (Mercure galant, septembre 1687, p. 81), et l’année suivante un cabinet dont l’origine n’est pas précisée (Mercure galant, septembre 1688, p. 96 ; Castelluccio St., 2007, p. 122-123 ; Castelluccio St., 2014, p. 304).

Cette quantité presque négligeable, sept pièces en dix-huit ans, témoigne du désintérêt de la compagnie pour les laques, dont l’offre était réduite et la marge bénéficiaire peu intéressante, contrairement à celles des étoffes et des épices.

Malgré cela, en 1700, de retour de Canton, l’Amphitrite rapporta dans ses cales dix-huit paravents, onze cabinets, 272 cassettes, quatorze caisses de cabarets et bassins à barbe et une écritoire à ramages d’or de relief, le tout de laque de Chine (AN, col., C1 17, f° 17-17 v°. Mercure galant, septembre 1700, p. 210-211).

Au retour d’un second voyage, en août 1703, l’Amphitrite rapporta 78 paravents de la Chine, deux autres du Japon, 45 cabinets, 521 boîtes de la Chine et 2 110 cabarets (Mercure galant, août 1703, p. 327-329 ; Castelluccio St., 2007, p. 123-124).

Même si les quantités et la diversité des pièces ne présentaient rien de comparable avec les importations de la compagnie des Indes des années 1670 et 1680, leur composition demeurait classique, avec moins de 7 % de paravents, de cabinets et de coffres, et une très large majorité de plateaux, boîtes et autres petits objets. En 1700, environ deux tiers des laques étaient chinois et un tiers japonais, proportions justifiées par la facilité d’acquérir les productions locales et par le coût élevé des créations nippones.

Les listes subsistantes confirment l’appauvrissement de la diversité des cargaisons dans le domaine des laques tout au long du XVIIIe siècle. Elles ne mentionnent désormais aucun coffre, tandis que deux à trois cabinets, essentiellement chinois, n’apparaissent qu’entre 1716 et 1723. Deux à six paravents, très probablement originaires de Chine, étaient cités en 1722, 1726, et de 1735 à 1740, puis ils disparurent également (AM Nantes, HH 202.11, 16 ; HH 221.56, 69 ; AN, col/C/1/10, f° 107 ; C/1/11, f° 79 ; C/2/23, f° 109 ; C/2/24, f° 50 ; C/2/25, f° 218 ; C/2/27, f° 102 ; C/2/28, f° 123 ; C/2/29, f° 73v°, 74, 129 ; C/2/49, f° 87, 142 ; C/2/52, f° 235, 258 ; C/2/53, f° 292 v° ; C/2/53, f° 295 ; C/2/54, f° 103 ; C/2/281, f° 111. Mercure galant, septembre 1716, p. 259 ; Le Mercure, juillet 1722, p. 174 ; Haudrère Ph., 2005, I, p. 294, 392-393, 418, 631).

La vente de 1727 à Nantes apparaît comme la dernière à offrir encore une certaine variété de laques, tous de Chine, avec neuf paravents, quarante « commodes de vernis », huit « bureaux idem » et vingt-quatre « caisses différents vernis de la Chine » (SHD Lorient, 1 P 308.78.42). Ces commodes n’étaient pas des meubles d’ébénisterie, mais des « boîtes destinées à recevoir une « sorte de coëffure qui est toujours montée et qu’elles [les femmes] mettent tout d’un coup, comme les hommes mettent leur perruque » (Dictionnaire de l’Académie française, 1740, art. « Commode »). Les « bureaux » désignaient une « espèce de petit pupitre couvert d’une étoffe verte qu’on a devant soit pour écrire », ceux rapportés d’Asie présentant un abattant totalement laqué (Furetière A., 1690, art. « Bureau », « Escritoire »). La légende de l’envoi de meubles depuis l’Europe pour les faire laquer en Orient relève de l’incompréhension des termes « bureaux » et « commodes », car aucune trace écrite ne confirme l’expédition depuis l’Europe de meubles pour les faire laquer en Asie.

À partir de 1741, les plateaux ou « cabarets » demeuraient les seuls laques importés par la compagnie, selon les listes des cargaisons qui en comptent rarement moins de mille. Alors que les agents de la compagnie auraient pu acquérir en Chine une plus grande variété de laques chinois ainsi que des productions japonaises rapportées par les marchands chinois, ils ne prirent aucun risque pour se limiter aux seuls cabarets au débit assuré. La quête d’un maximum de profits explique sans doute le choix des directeurs de la compagnie de se concentrer sur ce type de marchandise.

Les papiers peints

Au XVIIe siècle, les diverses compagnies européennes des Indes se fournissaient peut-être ponctuellement de papiers peints chinois dans leurs comptoirs indiens. Au XVIIIe siècle, le papier peint était vendu à Canton soit en feuilles, soit mis en œuvre, principalement sous forme de paravents ou d’éventails.

L’essentiel des exportations s’effectuait sous forme de feuilles, larges de 80 centimètres environ, pour une longueur oscillant entre 1,45 et 1,75 mètre, certaines pouvant atteindre 1,94 mètre (Duvaux, 1873, II, p. 231, no 2040 ; Castelluccio St., 2018, p. 8-9). Afin de prévenir tout accident pendant la traversée, les feuilles étaient conditionnées soit en rouleaux, soit par paquets de dix feuilles, sans doute placés dans des caisses (AN, col/C/1/17, f° 17 v° ; O1 *3445, f° 107 ; O1 *3341, f° 299 v°-300, no 385-396 ; SHD Lorient, 1 P 258A.111.48. Mercure galant, septembre 1700, p. 209-210 ; Constant Ch. de, 1964, p. 262, 264, 302 ; Haudrère Ph., 2005, I, p. 294, note 231).

Dans les années 1730 et 1740, les importations annuelles de papiers peints chinois oscillaient entre 600 et 1 200 feuilles. De 1750 à 1773, les volumes montèrent jusqu’à 3 600 feuilles, ce qui reste modeste comparé aux dizaines de milliers de porcelaines rapportées par les vaisseaux (AN, col/C/1/11, f° 79 ; C/1/17, f° 17 ; C/2/24, f° 5 ; C/2/25, f° 218 ; C/2/28, f° 115 v° ; C/2/29, f° 129 ; C/2/52, f° 258 ; C/2/53, f° 295 ; C/2/54, f° 103 ; C/2/281, f° 65, 243 ; SHD Lorient, 1 P 305.70.150. Mercure galant, septembre 1700, p. 209-210 ; Haudrère Ph., 2005, I, p. 294, note 231 ; Castelluccio St., 2013, p. 114).

Les paravents apparaissent rarement dans les cargaisons, peut-être en raison de leur taille et de leur fragilité. Au XVIIIe siècle, seuls deux paravents semblent avoir été apportés en 1772 (SHD Lorient, 1 P 260.27.129).

Les éventails de papier appartenaient à ces petits objets d’importation d’un encombrement et d’un coût réduits et à la vente assurée. Comme pour le papier peint, ces éventails étaient fabriqués par avance et les agents des diverses compagnies des Indes les achetaient dans les boutiques de Canton, ce qui leur faisait gagner un temps précieux. Aucun chiffre n’est donné pour ces éventails, sans doute importés par centaines.

Les ventes des cargaisons

Les vaisseaux revenaient dans le courant de l’été et la vente de leurs cargaisons avait lieu durant les mois de septembre et octobre suivants. Les directeurs de la compagnie française des Indes orientales ont repris le principe des ventes aux enchères de la compagnie hollandaise des Indes, dans quatre lieux successifs :

Les premières ventes se déroulèrent de 1669 à 1673 au Havre, ville commerçante aisément accessible depuis Paris, afin d’attirer le plus grand nombre de marchands de la capitale.

En raison de la guerre de Hollande, la Manche devint moins sûre, car la flotte hollandaise y croisait, aussi la cargaison du Soleil d’Orient fut-elle vendue à La Rochelle en 1674 pour éviter sa prise par les vaisseaux ennemis. Toutefois, faute d’enchérisseurs en raison de l’éloignement de La Rochelle, la vente fut médiocre et une partie des marchandises demeura en magasin.

Les ventes eurent ensuite lieu à Rouen, de 1676 à 1688, port marchand encore plus proche de la capitale que Le Havre. Le succès des ventes confirma la pertinence du choix de Rouen pour leur déroulement, ville retenue par la compagnie durant toute la période de paix qui se prolongea jusqu’en 1689, début de la ligue d’Augsbourg.

Toujours pour éviter la Manche où croisaient les flottes ennemies anglaise et hollandaise, les ventes se déplacèrent à Nantes de 1689 à 1734. Puis, pour limiter les transbordements des marchandises de Lorient à Nantes, à partir de 1735 et jusqu’à la Révolution, les ventes se tinrent désormais à Lorient, port d’attache de la compagnie depuis sa création (Sottas J., 1994, p. 396 ; Haudrère Ph.-Le Bouëdec G., 1999, p. 77-87 ; Haudrère Ph., 2005, I, p. 307-312).

La préparation des ventes

Comme le constatait l’un des membres de la compagnie des Indes, « il n’y a que la concurrence des marchands qui soutient les prix », aussi les directeurs avaient-ils tout intérêt à donner le plus grand retentissement à ces ventes publiques. Dès 1669, la Gazette puis le Mercure galant, tous deux contrôlés par le pouvoir royal, annonçaient assez régulièrement l’arrivée des vaisseaux de la compagnie des Indes, avec un délai variant de trois à quinze jours après leur arrivée.

À partir d’août 1684, le Mercure galant publia irrégulièrement les listes de cargaisons, recopiées textuellement (AN, col/C/1/17, f° 17-17 v°.Mercure galant, août 1684, p. 81-83 ; septembre 1687, p. 77-81 ; septembre 1688, p. 91-96 ; octobre 1695, p. 318-324 ; novembre 1695, p. 182-191 ; septembre 1696, p. 186-191 ; septembre 1700, p. 205-213 ; septembre 1701, p. 303-310 ; août 1703, p. 327-329). Cette diffusion, lancée en 1684 par les directeurs de la compagnie au bord du gouffre, témoignait de leur volonté de faire connaître au plus grand nombre les dates et le contenu des ventes afin d’attirer le plus d’acheteurs possible. Au XVIIIe siècle, le Mercure de France publiait les noms des vaisseaux arrivés à bon port, mais plus de listes de cargaisons, lesquelles apparaissaient plutôt dans les revues spécialisées comme la Gazette du Commerce.

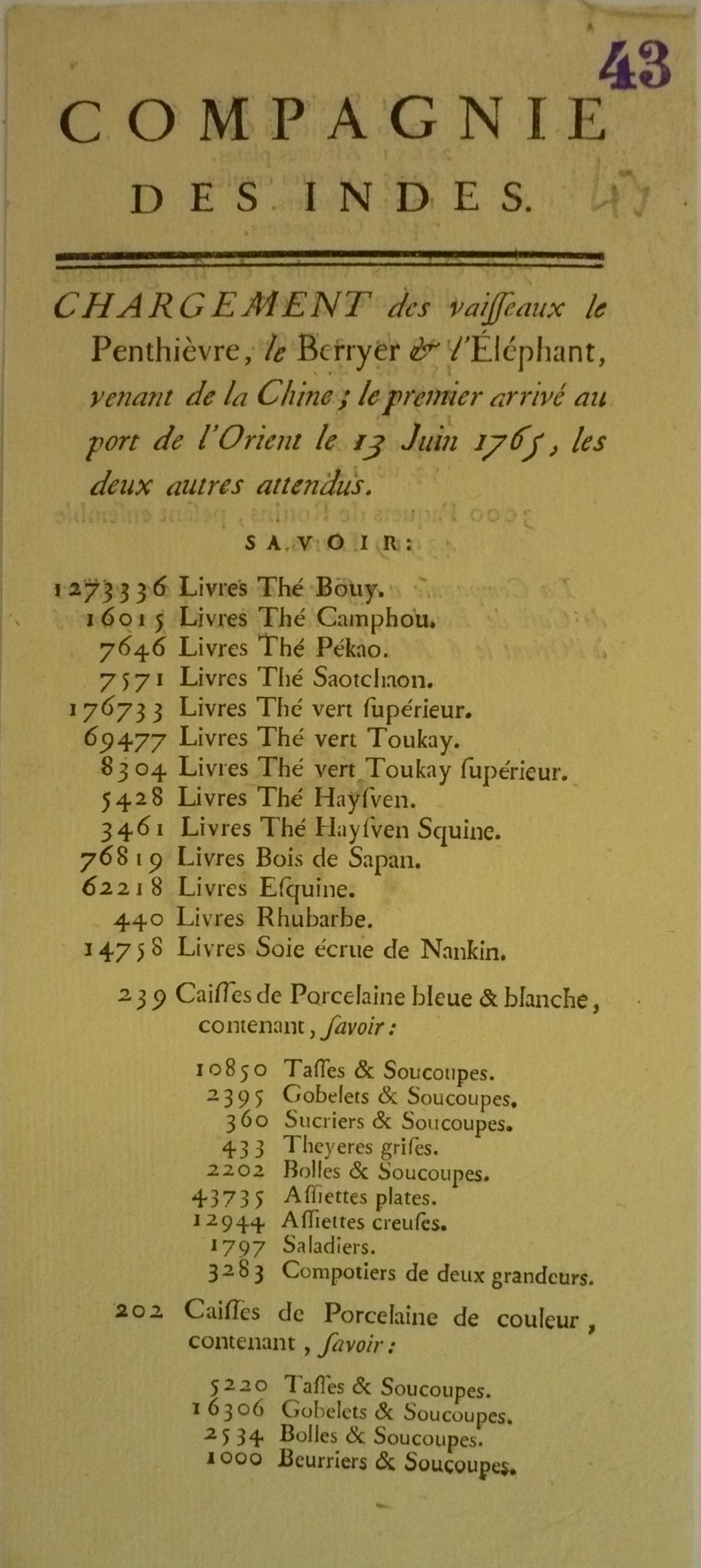

La publication de listes décrivant succinctement le contenu des cargaisons une à trois semaines après l’arrivée des navires, selon un usage hollandais, constituait l’étape suivante (voir l'illustration en début de notice). Ces listes, qui visaient les marchands et autres acheteurs potentiels, comportaient toutes les informations pratiques nécessaires pour préparer leur déplacement et leurs achats : les noms des vaisseaux, leur date d’arrivée à Lorient, le lieu et les jours des ventes, ainsi que la période de temps durant laquelle les marchandises seraient exposées avant les enchères. Ces listes très lapidaires commençaient par les étoffes, puis les épices et les autres marchandises diverses, les laques et les porcelaines fermant la marche.

Parallèlement, « le tems de cette vente est notifié aux marchands et négocians par des affiches que l’on fait apposer dans les lieux publics des principales villes du royaume » (Savary des Bruslons, 1723-1730, art. « Toiles »). Les retards des ouvertures des ventes étaient également portés à la connaissance des marchands et des négociants par voie d’affiches (Haudrère Ph.-Le Bouëdec G., 1999, p. 87-93 ; Haudrère Ph., 2005, I, p. 307).

Les enchères

Si aucun texte n’indique l’endroit où se déroulaient les ventes au Havre et à Rouen, à Nantes, elles se tenaient « en l’hôtel de la Bourse ». Après leur transfert définitif à Lorient, une salle des ventes fut construite dans un pavillon, lequel existe toujours.

Quelques jours avant la vente, un échantillon représentatif du contenu de chaque type de marchandises était extrait des caisses et présenté aux acheteurs potentiels, afin qu’ils puissent juger de leur qualité, de leur état et de sélectionner celles qui les intéresseraient. Au début des années 1670, cette présentation durait huit jours, pour être ramenée à six en 1676 puis se réduire à trois jours au début des années 1680 (AM Lyon, HH 313, 323).

Les ventes s’effectuaient de 9 heures du matin à 8 heures du soir, duraient plusieurs jours jusqu’à épuisement des cargaisons, et toujours en présence de deux à trois directeurs venus de Paris (AN, col/C/1/24, f° 91 ; C/2/6, f° 170 ; Arch. mun. Lyon, HH 313, f° 125, 162 et HH 318, 27 septembre 1684. Haudrère Ph.-Le Bouëdec G., 1999, p. 87-93 ; Haudrère Ph., 2005, I, p. 307-308 ; Croix A.-Desroches J.-P.-Guillet B.-Rey M.-C., 2010, p. 56-57 ; Estienne R., 2013, p. 240-249).

Les acheteurs et le transport à paris

Les commerçants de Nantes et de Lorient constituaient la majorité des acheteurs, certains achetant pour des confrères parisiens, rarement présents en raison de l’éloignement et du coût du voyage et du séjour (Haudrère Ph.-Le Bouëdec G., 1999, p. 87-93 ; Haudrère Ph., 2005, I, p. 308-327 ; Estienne R., 2013, p. 240-249).

Depuis Nantes, les ballots de marchandises étaient conduits par bateau, donc à moindres frais, jusqu’à Orléans par la Loire, puis transbordés sur des charrettes pour leur transport à Paris.

À partir de 1735, des voituriers par terre, ou rouliers, assuraient le transport des marchandises depuis Lorient jusqu’à Paris par la route. Voituriers par eau ou par terre répondaient du délai de livraison et du bon état des marchandises à l’arrivée, sauf accidents exceptionnels (SHD Lorient, 1 P 284A.105.1 ; 1 P 284A.111.21 et 22 ; 1 P 288A.175.29 et 53. Savary des Bruslons J., 1723-1730, art. « Roulier », « Voiture » et « Voiturier »). Les jours de départ dépendaient du roulier, qui attendait sans doute que son véhicule fût plein. Il était également possible d’envoyer la marchandise par les messageries aux jours de départ fixes, mais le coût était alors multiplié par cinq.

À Paris, le débit au détail des porcelaines, des laques et des papiers peints relevait de la compétence des corporations des marchands merciers et, des faïenciers pour les premières.

Conclusion

Le commerce vers les Indes et la Chine qui se développa au XVIIe siècle préfigurait le grand négoce international. Les compagnies des Indes orientales assuraient l’essentiel de ces échanges et représentaient une grande aventure politique, économique, technique, géographique et sociale : elles furent les premières sociétés avec des actionnaires ; leur monopole permettait de réunir les très importants fonds nécessaires qu’un simple particulier ne pouvait fournir, afin de concentrer les capitaux, les énergies et les compétences ; les rotations régulières et des volumes importés allèrent croissants tout au long du siècle, évolution qui s’opposait aux envois ponctuels du XVIe siècle. La compagnie française des Indes orientales fut une création éminemment politique due à la volonté de Louis XIV et de Colbert et la part de l’État y demeura importante. Cette présence étatique explique le manque de souplesse de l’administration de la compagnie et sa difficulté à s’adapter à l’évolution des conditions commerciales, stratégiques et politiques dans la seconde moitié du XVIIIe siècle (Haudrère Ph., 2005, II, p. 819-825).

Parmi les produits importés, les étoffes, les porcelaines, les laques et les papiers peints influencèrent profondément le goût et l’art européen, tant d’un point de vue esthétique que technique. Les porcelaines d’Orient stimulèrent les recherches pour leur imitation dans les manufactures de faïences, puis de porcelaine tendre, afin de découvrir la technique de la véritable porcelaine dure, devenue effective avec les découvertes de gisements de kaolin à Meissen en 1709, puis à Saint-Yriex, proche de Limoges, en 1769. Les laques furent à l’origine de la technique du vernis Martin, tandis que le papier peint chinois incita les manufacturiers à dépasser le papier dominoté. Les recherches sur le papier peint à Paris dans la seconde moitié du XVIIIe siècle aboutirent au développement de grandes manufactures fin XVIIIe siècle, dont une des plus célèbres était celle de Réveillon. Les productions nationales supplantèrent peu à peu les importations chinoises, lesquelles retrouvèrent une certaine vogue dans la seconde moitié du XIXe siècle.

Les recherches esthétiques dépassèrent les domaines techniques et les apparences se croisèrent : les décors bleu et blanc du Trianon de porcelaine et de son mobilier reprenaient la polychromie des porcelaines alors si à la mode. Parallèlement, les meubles de vernis Martin imitaient le laque tout en reprenant le principe du décor bleu et blanc des porcelaines, tandis qu’à Sèvres certains décors de porcelaine imitaient ceux en laque, et certaines marqueteries les papiers peints. Ces derniers participèrent également au développement du goût pour les couleurs claires au XVIIIe siècle et à leur imitation par les grandes manufactures de porcelaine.

Les motifs orientaux ont également constitué une source dans laquelle puiser un nouveau vocabulaire ornemental, repris et adapté par les artistes européens. Ils élargirent le champ de création vers plus de liberté, de fantaisie et de curiosité amusée vers cet ailleurs par essence fascinant, mais très généralement fantasmé.

Notices liées

Personne / collectivité