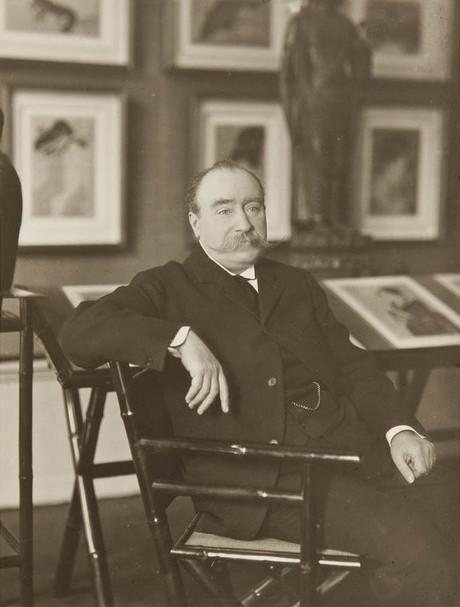

CAMONDO Isaac de (FR)

Commentaire biographique

Issu d’une lignée de financiers juifs sépharades ayant bâti leur fortune en Turquie, le comte Isaac de Camondo est né à Constantinople en 1851. Sa famille s’installe à Paris alors qu’il a 18 ans. Très vite associé aux affaires familiales, il seconde son père et son oncle, puis leur succède dans la gestion et l’administration de leur maison de banque et de nombreuses sociétés. De 1891 à 1895, il prolonge les liens étroits entre le pouvoir ottoman et sa famille en assumant les fonctions de consul général de Turquie.

Le musicien-compositeur

Puis, il se détourne peu à peu de ses obligations et activités financières, pour donner libre cours à son tempérament d’artiste. Musicien dès son plus jeune âge et fervent wagnérien, il a écrit plusieurs mélodies, et, en 1906, un opéra Le Clown qui a été joué en public, notamment grâce à son ami de toujours, Gabriel Astruc (1864-1938). Ce dernier, éditeur, organisateur de concerts et agent artistique, est un personnage-clé du monde musical parisien. Isaac de Camondo le soutient financièrement de nombreuses fois et l’aide à concrétiser son plus beau projet : la création du théâtre des Champs-Élysées, avenue Montaigne.

Le collectionneur

Mais c’est surtout au titre de collectionneur qu’il devient célèbre. Éclectique dans ses goûts, il est séduit tour à tour par l’art de l’Extrême-Orient, les arts décoratifs du XVIIIe siècle français, puis l’impressionnisme. Conseillé par ses amis conservateurs de musées, il rassemble également des sculptures du Moyen-Âge et de la Renaissance ainsi que des céramiques des XVIIe et XVIIIe siècles. C’est en 1881, lors de la vente de la collection du baron Double, amateur du XVIIIe siècle, qu’Isaac de Camondo devient un collectionneur reconnu et admiré. Lors de ces enchères, il acquiert non seulement la pendule dite Aux Trois Grâces — objet vedette de cette vente —, mais aussi du mobilier et des objets et tapisseries du XVIIIe siècle français. Son intérêt pour l’art semble s’être manifesté dès son installation à Paris. Résidant dans une aile de l’hôtel particulier familial au 61 rue de Monceau, il accompagne son père et son oncle qui fréquentent les galeries, les antiquaires et les salles des ventes pour meubler leurs demeures. Il devient japoniste, comme eux, et se lance dans l’achat d’objets d’art d’Extrême-Orient, sa première passion. Isaac de Camondo a déménagé plusieurs fois. Dans son dernier appartement situé au 82 avenue des Champs-Élysées, deux galeries sont consacrées à l’exposition des objets d’art d’Extrême-Orient. Souvent conseillé par l’éditeur, imprimeur et marchand d’art Michel Manzi (1849-1915), il enrichit sa collection tout au long de sa vie. D’une qualité exceptionnelle, elle est principalement composée de rondes bosses thaïes, d’œuvres d’art chinois dont un monumental vase rituel en bronze en forme d’éléphant, dit Zun Camondo, et d’œuvres d’art japonais — sculptures, masques, céramiques, bronzes et laques — ainsi que de plus de quatre cents estampes. Cet ensemble d’une grande cohérence réunit des épreuves de qualité de nombreux maîtres, tels Hiroshige (1797-1858), Utamaro (1753-1806), Toshinobu, Sharaku, Hokusai (1760-1849).

L’impressionnisme

Au cours de la dernière décennie du XIXe siècle, Isaac de Camondo découvre l’impressionnisme. Il suit son instinct tout en écoutant souvent les conseils du marchand Paul Durand-Ruel (1831-1922), inlassable défenseur de ces artistes tant décriés. Les peintres Johann-Bartold Jongkind (1819-1891) et Eugène Boudin (1824-1898) retiennent d’abord ses faveurs. Puis, il s’enthousiasme pour le talent d’Edgar Degas (1834-1917) avec lequel il n’a eu paradoxalement que peu de rapports, mais dont il acquiert vingt-cinq œuvres, parmi lesquelles : La Classe de danse, L’Absinthe, Chevaux de courses devant les tribunes ou encore Le Tub. Exposés dans le salon où se trouvait son piano, ces chefs-d’œuvre l’inspirent, car il ambitionne de créer un équivalent musical à la peinture impressionniste. Parallèlement à ses activités musicales, il poursuit ses acquisitions. Parmi les chefs-d’œuvre qu’il sélectionne, on peut citer Le Fifre et Lola de Valence d’Édouard Manet (1832-1883), L’inondation à Port-Marly, La Barque pendant l’inondation et La Neige à Louveciennes d’Alfred Sisley (1839-1899). Lors d’une de ses visites à Giverny, chez Claude Monet (1840-1926), avec lequel il se noue d’amitié, il achète quatre toiles de la série des Cathédrales. Il choisit aussi Le Parlement de Londres ou encore Le Bassin d’Argenteuil. Simultanément, il s’intéresse à Paul Cézanne (1839-1906) dont il acquiert plusieurs aquarelles dès 1895 à la galerie Vollard. Au tournant du siècle, il achète La Maison du pendu, puis, peu avant sa mort, Les Joueurs de cartes. Plus tardivement, il est séduit par le talent de Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), de Vincent Van Gogh (1853-1890) ou encore d’Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901).

Le donateur

Isaac de Camondo, qui ne s’est pas marié, n’a jamais caché son désir de léguer ses collections au musée du Louvre. Il est en effet très lié avec plusieurs conservateurs qui influencent ses goûts et ses achats. Il compte aussi parmi les fondateurs de la Société des Amis du Louvre dont il assure la vice-présidence. À sa mort en 1911, il lègue ses collections au musée du Louvre, à condition que l’ensemble soit exposé réuni pendant cinquante ans dans une suite de salles portant son nom. La collection ainsi présentée est inaugurée en 1920. Une centaine de peintures, pastels et dessins impressionnistes font ainsi leur entrée fracassante et contestée au Louvre. En effet, le règlement interdit d’y présenter des œuvres d’artistes vivants ou morts depuis peu. Seul Guillaume Apollinaire (1880-1918), à l’époque critique d’art, s’est réjoui de constater que cette vénérable institution était devenue le véritable musée moderne de Paris. Après la Seconde Guerre mondiale, les cinquante ans étant presque écoulés, les œuvres léguées par Isaac de Camondo ont été réparties entre différents départements du musée du Louvre. Au département des Objets d’Art, une salle porte d’ailleurs toujours son nom. Les collections asiatiques ont rejoint le musée Guimet et les Impressionnistes, le musée du Jeu de Paume, puis le musée d’Orsay. Le château de Versailles et le musée de la Marine ont aussi bénéficié d’œuvres du legs d’Isaac de Camondo, qui, par ses choix exigeants, a capté le meilleur de la vie culturelle de son époque pour l’offrir généreusement à la postérité.

Constitution de la collection

Isaac de Camondo a peut-être développé son goût pour l’art asiatique sous l’influence de son père, Abraham Behor de Camondo (1829-1889). Celui-ci fréquentait en effet les marchands d’art d’Extrême-Orient et collectionnait des œuvres d’art asiatiques. Isaac de Camondo a ainsi pu accompagner son père à « La Porte Chinoise » ou bien chez Auguste et Philippe Sichel. Le Journal des frères Goncourt témoigne en effet de la présence des Camondo (sans précision de prénoms malheureusement) chez Auguste Sichel (1838-1886), dînant « devant un potage aux nids d’hirondelles » en compagnie, également, d’Henri Cernuschi (1821-1896), à la date du jeudi 17 juin 1875 (Goncourt J. et E., 1989, p. 651). Notons qu’Isaac de Camondo alla chez Sichel seulement à ses tout débuts de collectionneurs, entre 1874 et 1877. Gaston Migeon (1861-1930) indique qu’Isaac de Camondo souhaitait même, à cette période, se rendre au Japon (Migeon G., 1913, p. 5). Le voyage ne se fit toutefois jamais. Isaac de Camondo devint aussi rapidement membre du groupe des amateurs d’art japonais qui se réunissaient dans la galerie de Siegfried Bing (1838-1905) et fit partie de l’association des Amis de l’Art Japonais, qui se réunissaient tous les mois au restaurant Cardinal.

Il y eut trois grandes phases principales d’achat d’œuvres extrême-orientales par Isaac de Camondo : la première, de 1874 à 1877, correspond à ses premiers achats de collectionneur. En 1874, Isaac de Camondo acheta une armure coréenne, cinq appliques en or et en argent représentant des dieux, un sabre japonais, un vase en bronze et un brûle-parfum chez Auguste Sichel. En 1877, il acquit à nouveau huit objets d’art asiatiques. En quatre ans il avait donc acquis dix-neuf objets d’art extrême-orientaux, c’est-à-dire un quart du nombre total d’objets d’art asiatiques qu’il donna au Louvre (soit quatre-vingts). Après ces premiers achats, Isaac de Camondo ne dépensa plus d’argent pour les objets d’art asiatiques jusqu’en 1899. Il acheta en revanche des estampes japonaises en 1894, auprès du marchand Michel Manzi (1849-1915), qui lui forma « en peu de mois, entre 1894 et 1895, une splendide collection d’estampes japonaises » (Migeon G., 1913, p. 6).

Après les estampes, Isaac de Camondo se remit à acheter des objets d’art asiatiques, à partir de 1899 et jusqu’à sa mort, en avril 1911. Ayant hérité en 1893 de la fortune de son père, ses moyens financiers avaient alors considérablement augmenté. Il acquit donc environ soixante objets d’art en treize ans, c’est-à-dire les trois derniers quarts de sa collection d’objets d’art asiatiques. Il compléta également sa collection d’estampes en en achetant treize en 1902, quatre en 1903 et deux en 1906, élevant le nombre de ses estampes à quatre cent vingt. Enfin il acheta quelques peintures.

Les achats d’œuvres d’art d’Extrême-Orient se trouvent ainsi aux deux extrêmes de la vie de collectionneur d’Isaac de Camondo : les premières et les dernières années. Son plus gros achat, celui des quatre cents estampes, eut lieu en 1894, c’est-à-dire juste au moment où il entrait en jouissance de la fortune paternelle. Auguste Sichel, dès 1874, et Siegfried Bing, à partir de 1877, sont les marchands qui lui vendirent le plus grand nombre d’œuvres d’art asiatiques : il acheta ainsi au total vingt-et-une œuvres chez Auguste Sichel et trente chez Siegfried Bing. Michel Manzi joua également un rôle important en lui vendant un lot d’estampes japonaises en 1894, mais leurs rapports ne furent que de courte durée. Au total, l’art d’Extrême-Orient correspond à 61 % des œuvres de la collection d’Isaac de Camondo à sa mort, ce pourcentage élevé s’expliquant par le nombre important d’estampes japonaises.

Isaac de Camondo prêta également ponctuellement ses œuvres au Salon d’Automne (trois estampes japonaises, en 1905) (MNC, correspondance d’Isaac de Camondo « Art- 1904-1905 », Lettre de Paul-Louis Garnier à Isaac de Camondo, 9 octobre 1905) ou à des expositions à l’étranger. Ainsi, il envoya un bronze chinois « incrusté de poissons entrelacés » à une exposition à Saint-Pétersbourg (MNC, correspondance d’Isaac de Camondo « Art-1892-1903 », Lettre à Isaac de Camondo, février 1904). Michel Manzi, lui, demanda à Isaac de Camondo le prêt d’estampes japonaises pour une exposition à l’hôtel des Modes (MNC, Correspondance Isaac de Camondo, dossier Manzi et Joyant, lettre du 25 mai, année illisible, entre 1907 et 1911). Le collectionneur fait également partie des prêteurs de l’exposition d’estampes japonaises organisée en février 1909 au musée des Arts décoratifs (Estampes japonaises primitives, musée des Arts décoratifs, Paris, 1909).

Isaac de Camondo emménagea début décembre 1907 au troisième étage d’un immeuble situé au 82 de l’avenue des Champs-Élysées. Parmi les dix pièces de l’appartement, six étaient aménagées exclusivement pour la présentation de la collection, dont une « galerie » d’art extrême-oriental (selon les termes de l’inventaire après-décès du 20 avril 1911, étude de Me André Charpentier). Dans son précédent appartement, rue Gluck, Isaac de Camondo avait déjà aménagé une pièce spécifique pour la présentation de ses estampes japonaises. Avenue des Champs-Élysées, la galerie d’art d’Extrême-Orient, attenante au grand salon, était meublée avec du mobilier asiatique. Les murs étaient couverts d’estampes encadrées et les objets d’art étaient posés sur des socles en bambou (quinze socles au total), espacés régulièrement les uns des autres et alignés au centre de la galerie. On entr’aperçoit cette galerie dans la partie supérieure gauche d’un tableau d’Henri Lebasque, daté de 1910, représentant un des fils (nés hors mariage) d’Isaac de Camondo se tenant dans le salon (portrait de Jean Bertrand dans l’appartement de l’avenue des Champs-Élysées, 1910, H. 73 ; L. 92 cm, huile sur toile, collection particulière).

La collection d’art asiatique d’Isaac de Camondo semble avoir été développée en grande partie dans l’intention d’une donation au musée du Louvre, en concertation avec Gaston Migeon, conservateur au département des Objets d’art du musée du Louvre et lui-même collectionneur d’art asiatique. Une lettre d’Albert Kaempfen (1826-1907), alors ancien directeur des musées nationaux, au ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts indique en effet en 1907 que « presque toute la collection de sculptures et d’objets de la Chine et du Japon fut acquise de commune entente avec M. Gaston Migeon » (AN, Z/8/1912). À titre d’exemple, Gaston Migeon reçut de Chine en novembre 1909 une petite pierre tombale en marbre et adressa le mot suivant à Isaac de Camondo : « j’aimerais bien voir cette petite sculpture entrer dans vos collections si elle vous plait. Le prix qu’on en demande est de 850 francs mais je pense pouvoir le faire baisser » (MNC, dossier Gaston Migeon, correspondance d’Isaac de Camondo « Art-personnalités », Lettre de Gaston Migeon à Isaac de Camondo, 16 novembre 1909). Par ailleurs, Migeon semble avoir envoyé régulièrement des amateurs d’art asiatique chez Isaac de Camondo pour admirer sa collection (voir par exemple en 1904, visite du japonologue Ernest Fenellosa, MNC, dossier Gaston Migeon, correspondance d’Isaac de Camondo « Art-personnalités », Lettre de Gaston Migeon à Isaac de Camondo, non datée).

Isaac de Camondo fit trois donations sous réserve d’usufruit successives au musée du Louvre, après en avoir manifesté le désir dès 1895 (AN, F/21/4442 et F/21/4459). La première donation, datée du 31 mars 1897 (décret d’acceptation du 20 juin 1901) contenait essentiellement des estampes japonaises (dix-huit) et des objets d’art du Moyen-Âge et de la Renaissance (six). La deuxième donation, faite le 27 juillet 1903 (décret du 26 décembre 1903), comprenait treize objets : dix objets d’art d’Extrême-Orient, une estampe japonaise (d’Hokusai), et deux objets d’art du Moyen-Âge. Enfin, la troisième donation, datée du 8 novembre 1906 (décret du 30 novembre 1907), comprenait treize œuvres, toutes d’Extrême-Orient. Neuf d’entre elles provenaient de la vente Gillot de 1904 et l’on comptait onze objets d’art et deux estampes.

Les donations sous réserve d’usufruit d’Isaac de Camondo excluaient totalement l’art du XVIIIe siècle et l’art moderne. La partie la plus personnelle de sa collection devait donc être léguée. Isaac de Camondo avait établi son testament le 18 décembre 1908, dans lequel il avait écrit : « Je lègue toute sa collection au Musée du Louvre avec cent mille francs pour les frais de placement. Le Louvre doit prendre le tout et l’exposer. Le Louvre devra mettre pendant cinquante ans ma collection dans une salle spéciale portant mon nom » (Testament d’Isaac de Camondo, 18 décembre 1908, étude de Me Charpentier). Il y avait dans le legs, en plus des œuvres d’Extrême-Orient et des œuvres du Moyen-Âge et de la Renaissance, des peintures et dessins modernes et des œuvres d’art du XVIIIe siècle. Isaac de Camondo mourut le 7 avril 1911, le décret d’acceptation du legs date du 23 novembre 1911 (décret rectificatif le 17 décembre 1912). Au total sept cent quarante-huit œuvres furent léguées au musée du Louvre, en sus des œuvres qui avaient déjà fait l’objet d’une donation. La collection d’art asiatique d’Isaac de Camondo est aujourd’hui conservée au musée Guimet.

Notices liées

Personne / personne

Collection / collection d'une personne